Der Weimarer Cranach-Altar

Wer die Weimarer Herderkirche betritt, ahnt oft nicht, dass er vor einem der eindrucksvollsten Kunstwerke der deutschen Renaissance stehen wird.

Der Weimarer Cranach-Altar, geschaffen von Lucas Cranach dem Jüngeren, leuchtet wie ein Fenster in eine andere Zeit.

Seine Farben erzählen von Glaubenseifer und Macht, seine Figuren von Hingabe und Zweifel. Jedes Detail scheint ein stilles Rätsel zu bergen – für den, der bereit ist, genauer hinzusehen.

Ihren heutigen Namen „Herderkirche“ verdankt die Stadtkirche St. Peter und Paul dem Dichter und Theologen Johann Gottfried Herder, der 1776 als Oberhofprediger und Pfarrer nach Weimar berufen wurde.

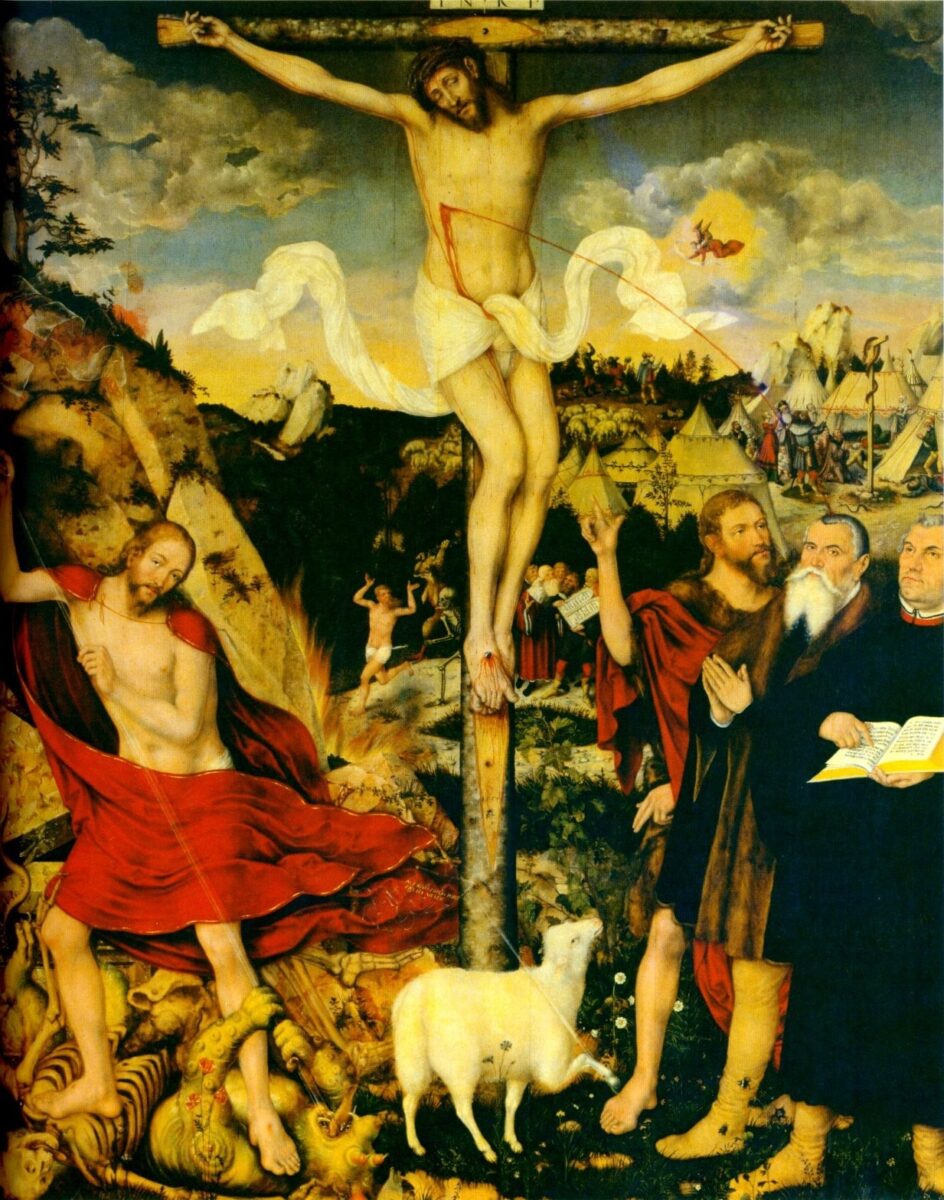

Das zentrale Mittelbild des Weimarer Cranach-Altars von 1555

Das zentrale Bild des Weimarer Altars zeigt dominant den gekreuzigten Christus, der sowohl inhaltlich als auch optisch von zentraler Bedeutung ist. Ähnlich wie bei der Predella des Cranach-Altars in Wittenberg, auf dem Martin Luther auf den gekreuzigten Jesus zeigt, dominiert die Christus-Figur das gesamte Bild und ist zentral von Cranach dem Jüngeren angeordnet.

Auffällig am Weimarer Cranach-Altar ist der unkonventionelle Bildaufbau des zentralen Altarteils. Anstatt – wie in dieser Epoche üblich – nach dem starren „rechts-links“-Schema zu komponieren, staffeln sich die Szenen aus der Tiefe nach vorne. Die Figuren im Vordergrund treten kraftvoll hervor und bestimmen das Geschehen, während im Hintergrund alttestamentliche Typologien dezent, aber bedeutungsvoll eingeflochten sind. So wirkt das Mittelbild wie eine kunstvoll inszenierte Bühne, auf der die Handlung Schicht für Schicht aus dem Hintergrund in die Gegenwart tritt und eine beeindruckende räumliche Tiefe entfaltet.

ANZEIGE FÜR AUSSERGEWÖHNLICHES | Wenn Sie schon klicken - dann bitte auf ein Bild

Beziehungen und Entsprechungen der Bildelemente

Zwischen der linken und rechten Bildseite bestehen ebenfalls Verbindungen. Hinter dem Kreuz wird der Mensch ganz zu Recht von Tod und Teufel ins Verderben getrieben, während Moses, umgeben von Propheten, klein im Hintergrund rechts neben dem Kreuz auf die Gebote Gottes im geöffneten Buch verweist. Im linken Vordergrund besiegt der auferstandene Christus Tod und Teufel, und Lucas Cranach der Ältere wird symbolisch durch diesen Akt erlöst.

Typologische Verweise

Die Darstellungen des Blutes Christi und der ehernen Schlange aus dem Alten Testament werden miteinander in Beziehung gesetzt. Auf den Seitenflügeln knien die hohen Herrschaften im Gebet, schauen jedoch in ihrer Eitelkeit in das Publikum. Luther hält dem Betrachter einen Bibeltext vor Augen, der wohl die Bedeutung der dargestellten Szenen verdeutlichen soll.

Verbindung zum Abendmahl

Das Lamm Gottes im Mittelbild spielt eine zentrale Rolle, besonders im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Das Lamm trägt eine rote Fahne mit der Inschrift: „Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!“ Diese Darstellung wird zuweilen im evangelischen Gottesdienst vor der Austeilung des Abendmahls gesungen. Der Blutstrahl aus der Seitenwunde Jesu, der Lucas Cranach den Älteren trifft, symbolisiert die rettende Kraft des Blutes Christi, die allen Getauften zugutekommt.

ANZEIGE FÜR AUSSERGEWÖHNLICHES | Wenn Sie schon klicken - dann bitte auf ein Bild.

ANZEIGE ENDE

Historische und spirituelle Bedeutung

Dieser Altar von Cranach ist nicht nur ein Kunstwerk, sondern auch ein spiritueller Mittelpunkt. Er zeigt den Beginn und das Ende des irdischen Lebens Jesu, was für die Gemeinde von großer Bedeutung war und uns heute eher in seiner bildnerischen Kraft interessiert. So trennt sich der Inhalt von der Kunst in Zeiten der Apostasie.

Der Weimarer Cranach-Altar und seine Einbindung in den Kirchenraum

Der Weimarer Cranach-Altar ist nicht isoliert zu betrachten. Gemeinsam mit den Fürstengräbern und den weiteren Bildern der Herderkirche bildet er ein Ensemble, das den Kirchenraum prägt – nicht nur während des Gottesdienstes, sondern jederzeit. Dieses Zusammenspiel von Architektur, Malerei und Skulptur schafft ein autonomes Gesamtkunstwerk, das für sich steht und dennoch tief in die Liturgie eingebettet ist.

Die Bildtafeln des zentralen Altars machen das Heilsgeschehen lebendig. Sie vergegenwärtigen es so, dass sich jeder Getaufte unmittelbar angesprochen fühlt – und zugleich wird auch der, der keinen Glauben teilt, von der bildnerischen Kraft berührt. In dieser Verbindung von künstlerischer Gestaltung und spiritueller Botschaft liegt eine zeitlose Wirkung, die den Raum erfüllt und über Jahrhunderte hinweg Bestand hat.

Das Weimarer Luther-Triptychon

Im Jahr 1572 entstand in Weimar ein außergewöhnliches Werk reformationszeitlicher Porträtkunst: das sogenannte Luther-Triptychon. Vermutlich schuf es Veit Thiem, ein Schüler von Lucas Cranach, der nicht nur als Maler, sondern auch als Weinmeister und Ratsherr in der Stadt wirkte.

Das Triptychon zeigt den Reformator in drei prägenden Lebensphasen: als Augustinermönch, als „Junker Jörg“ während seines erzwungenen Aufenthalts auf der Wartburg und schließlich als Magister. Thiem soll sich dabei auf ein Porträt gestützt haben, das sein Lehrmeister Lucas Cranach von Luther angefertigt hatte. So vereint das Werk persönliche Nähe zum Dargestellten mit der malerischen Handschrift der Cranach-Schule – und macht den Reformator in drei Rollen sichtbar, die sein Wirken und sein Vermächtnis bis heute prägen.

Der Weimarer Sündenfall im Angesicht Christi

Mit dem Zusammenbruch des „real existierenden Sozialismus“ wurde sichtbar, dass auch die Kirchen – allen voran die evangelische – ihre Unschuld verloren hatten. Die rasche Besetzung wichtiger Positionen durch kirchliche Funktionsträger und Personen aus dem Verwaltungsapparat der evangelischen Kirche verhinderte eine umfassende Aufarbeitung ihrer Verstrickungen in das SED-Regime.

Besonders schwer wiegt ein Vorfall aus Weimar: Am 4. Dezember 1988 lieferte der damalige Superintendent der Stadt mehrere Besetzer der Kirche St. Peter und Paul – Ausreisewillige und ihre Unterstützer – an die Staatssicherheit aus. Die Betroffenen erhielten hohe Haftstrafen. Nach der sogenannten „friedlichen Revolution“ wurde bekannt, dass nicht nur dieser Superintendent, sondern auch etwa 80 weitere Pfarrer und Mitarbeiter der evangelischen Kirche Thüringens für das Ministerium für Staatssicherheit tätig gewesen waren.

Der Weimarer Cranach-Altar steht bis heute in seiner ganzen malerischen Pracht – und doch liegt ein Schatten über seiner spirituellen Deutung. Denn im Angesicht Christi, so meint man, wäre Wahrhaftigkeit geboten gewesen. Die Kunst übersteht diesen Makel, doch ihre Botschaft wird von der Last der Geschichte mitgeprägt.

Skyr guter artikel