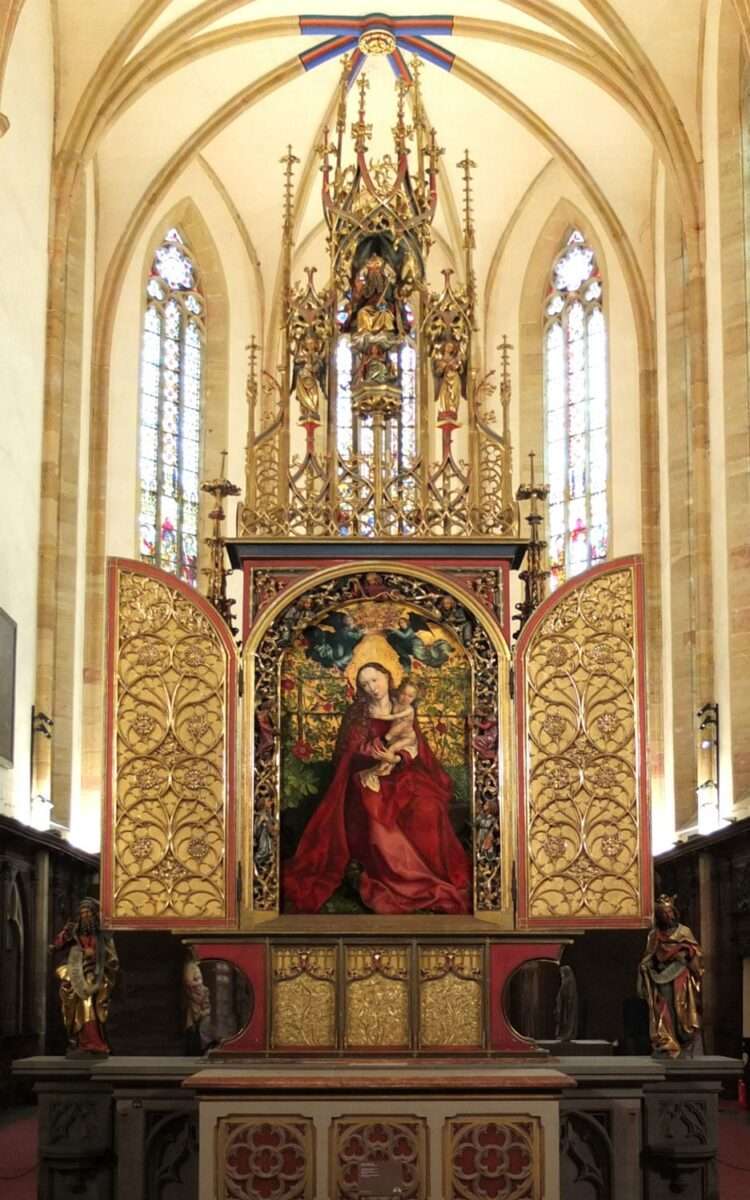

Martin Schongauer - Madonna im Rosengarten – Ein Naturalist zwischen den Welten

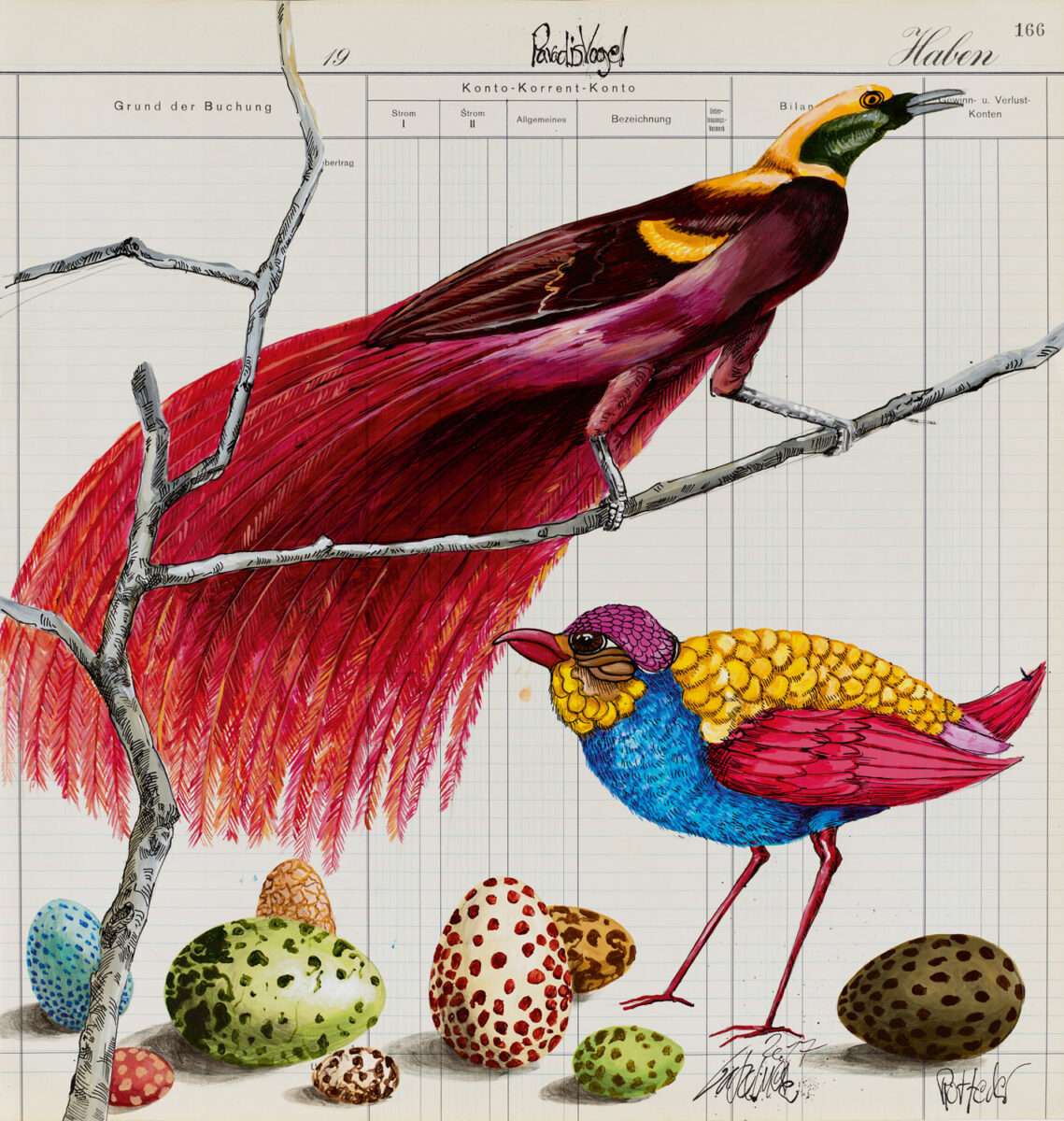

Wenn man heute in der nicht immer stillen Dominikanerkirche von Colmar steht und vor Martin Schongauers Madonna im Rosengarten aus dem Jahr 1473 verweilt, dann spürt man sehr schnell: Dieses Bild ist mehr als spätgotische Frömmigkeit auf vergoldetem Grund.

Dieses faszinierende Gemälde markiert eine künstlerische Zeitenwende. Ein Werk, das „mit den Augen eines Naturforschers“ gemalt wurde – bevor es überhaupt Naturforschung gab.

Schongauer, um 1450 in Colmar geboren, war der Sohn eines Goldschmieds. Präzision war ihm also buchstäblich in die Wiege gelegt. Nach Lehr- und Wanderjahren, die ihn auch für einige Semester an die Leipziger Universität führten, war wahrscheinlich der prägende Aufenthalt Flandern, mit seinen Meistern der Malerei. Nach seine Rückkehr richtete er sich im Colmarer Haus zum Schwan sein Atelier ein. Dort entstanden jene Werke, die ihn zum berühmtesten Künstler des spätmittelalterlichen Oberrheins machten.

Martin Schongauer – Madonna im Rosengarten ist wohl sein Hauptwerk. Und sie ist – das darf man ruhig so sagen – ein kleines Wunder.

Dieser Hortus conclusus von Martin Schongauer ist voller Leben

Maria sitzt im (auf dem unverstümmelten Gemälde vermutlich ummauerten) Rosengarten, umgeben von einem filigranen Rankwerk, so fein, dass die Natur sich selbst übertreffen müsste, wollte sie es exakt kopieren. Der Hortus conclusus – der verschlossene Garten – ist seit dem Mittelalter ein Symbol der Reinheit. Doch Schongauer belässt es nicht bei Symbolik. Er füllt den Garten mit echtem Leben: mit Rotkehlchen, Buchfinken, Kohlmeisen, Stieglitzen und sogar einem Zilpzalp, der hier tatsächlich – wie in der Natur – so gut versteckt sitzt, dass man ihn beinahe übersieht.

Diese Vögel sind keine Staffage. Sie sind ornithologisch korrekt.

Pierre Gradoz, Präsident der Naturforschenden Gesellschaft von Colmar, hat das Gemälde einmal mit der Akribie eines Biologen untersucht. Ergebnis: Alles stimmt. Die Proportionen, die Haltung, das Verhalten der Vögel – und, was kaum zu glauben ist, sogar der Jahreszeitpunkt. Ende Mai bis Anfang Juni kann man all diese Arten gemeinsam in einem Garten der Rheinebene beobachten. Das ist kein Zufall. Das ist Kunst mit wissenschaftlicher Neugier

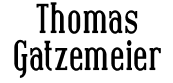

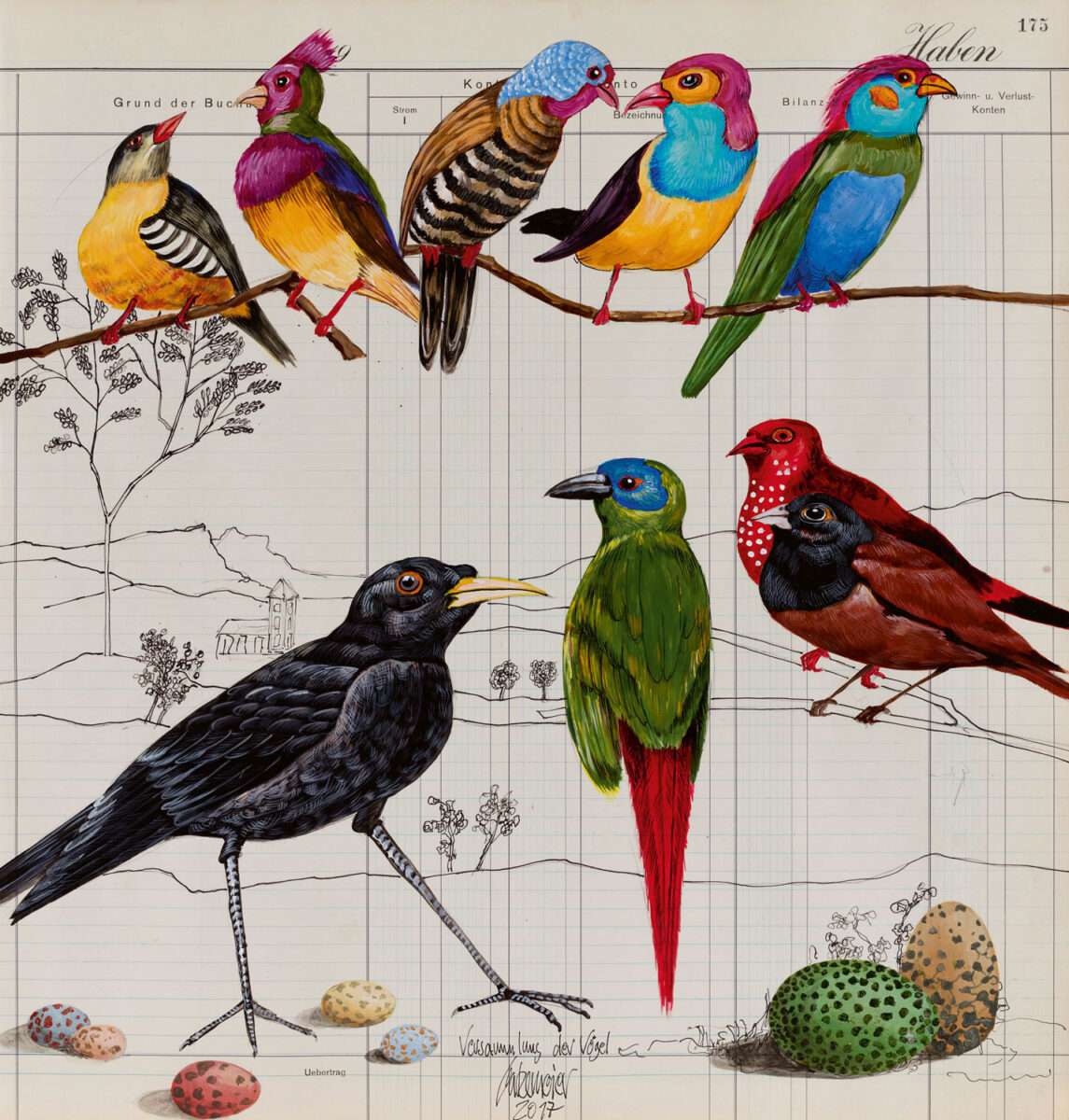

ANZEIGE FÜR AUSSERGEWÖHNLICHES | Wenn Sie schon klicken - dann bitte auf ein Bild.

Naturalismus vor Dürer – und ein Einfluss, der nicht zu unterschätzen ist

Schongauer gilt zu Recht als der bedeutendste Kupferstecher vor Albrecht Dürer. Er war ein Meister darin, die sichtbare Welt mit fast schmerzlicher Genauigkeit zu erfassen. Seine Gravuren verbreiteten sich im ganzen deutschen Westen und erreichten schließlich auch einen jungen Nürnberger Lehrling: Dürer selbst.

Dürer bewunderte Schongauer zutiefst. Und es ist kein Zufall, dass Dürers späterer Naturalismus – die Hasen, die Gräser, die Früchte – in Schongauers Werk einen klaren Vorläufer hat

Auch wenn ich hier ein recht weltliches Beispiel aus dem Werk Dürers zeige – es entsprach in seiner Expressivität am besten Martin Schongauers Versuchung des heiligen Antonius – so wird doch der Einfluss Schongauers auf das Werk von Dürer überaus deutlich.

Man könnte provokant behaupten:

Ohne Schongauer kein Dürer.

Zumindest kein Dürer, wie wir ihn heute kennen.

Ein Altar, verstümmelt – und doch überlebensgroß

Die Colmarer Madonna im Rosengarten, wie wir sie heute sehen, ist ein Torso – zumindest im schön geschnitzten Rahmen. Denn irgendwann wurde das herrliche Altarbild beschnitten, vermutlich weil man es einem neuen architektonischen Umfeld anpassen wollte. Ein größerer Teil des goldenen Paradiesgartens und vermutlich auch weitere Teile des Bildes wurden entfernt. Man spürt an den Kanten des Bildes noch heute den Verlust.

Und doch selbst was von Martin Schongauers Madonna blieb, ist monumental

Es existiert eine kleinere, andere Version aus Schongauers Werkstatt – heute im Isabella Stewart Gardner Museum in Boston.

Eine weitere Fassung befindet sich in Privatbesitz. Es ist schwierig, diese Bilder im Netz zu finden und zuzuordnen. Überhaupt ist wenig über dieses Gemälde von Schongauer zu finden. Eventuell geht man doch in die Deutsche Bibliothek, um weitere Recherchen anzustellen.

Mir – als sich ein Bild machender Betrachter – bin mit dem Gesehenen einstweilen glücklich und werde wieder nach Colmar fahren um in Ruhe weitere Überlegungen anzustellen und danach gut zu essen.

ANZEIGE FÜR AUSSERGEWÖHNLICHES | Wenn Sie schon klicken - dann bitte auf ein Bild.

Zwischen Stefan Lochner und Flandern

Schongauer war kein isoliertes Genie. Er kannte die Werke seiner Vorgänger, vor allem Stefan Lochners Madonna in der Rosenlaube in Köln. Auch Rogier van der Weyden, dessen Kompositionsstrenge und Andachtskultur im Oberrhein Anklang fand, gehört zu seinen Einflüssen.

Doch im Gegensatz zu Lochner – dessen Madonna wie ein zarter Traum in Blau erscheint – ist Schongauers Maria ausdrücklich körperlich, lebensgroß, präsent. Ihr rotes Gewand strömt wie flüssige Farbe in den Garten hinein. Ihr Blick ist sanft, aber nicht entrückt. Das Kind wirkt fast schwer, wie ein echtes Baby, das sich an die Mutter klammert.

Schongauer ist spätgotisch – aber mit einem deutlichen Renaissance-Blick.

ANZEIGE FÜR AUSSERGEWÖHNLICHES | Wenn Sie schon klicken - dann bitte auf ein Bild.

Wo Kunst und Wissenschaft sich zum ersten Mal die Hand reichen

Der vielleicht größte Zauber des Bildes liegt in seiner Mischung aus Andacht und Beobachtung. Die Engel musizieren wie in einem höfischen Konzert, getragen von einer Zartheit, die bis heute rührt. Gleichzeitig vermisst der Maler seine Welt mit der Genauigkeit eines Naturforschers: der Schnabel der Kohlmeise, die Augenmaske des Stieglitzes, die hellgelbe Augenlinie des Zilpzalps.

Während andere noch goldene Hintergründe malten, malte Schongauer Natur.

Und vielleicht ist das der Grund, weshalb dieses Bild – trotz seines mittelalterlichen Programms – so verblüffend modern wirkt. Ich meine die Moderne vor unserer Moderne – also die Renaissance.

Martin Schongauer – Madonna im Rosengarten – Nachwirkung und Vermächtnis

Schongauer starb 1491 an der Pest in Breisach, mitten in der Arbeit an einem Fresko des Jüngsten Gerichts. Doch sein Einfluss lebte weiter: in Dürers Frühwerk, in der Kunst des Elsass, in der europäischen Holzschnitt- und Kupferstichtradition. Seine Heimatstadt Colmar ehrte ihn später mit Brunnen, Statuen und Museen – und mit der Bewahrung seines größten Werkes.

Wer heute die Dominikanerkirche betritt, spürt, dass dieser Altar ein Ereignis bleibt.

Ein stilles, leuchtendes Ereignis. Wäre da nicht die Übergriffigkeit zeitgenössischer „Künstler und Künstlerinnen“ die mit einer unverschämten Respektlosigkeit ihre Machwerke in der Kirche verteilen.

Ein Rosenhag, aus dem niemand je vertrieben wurde. Aber ein Gotteshaus, aus dem so einiges vertrieben gehört.

Lesen Sie auch meine Beiträge über Lucas Cranach. Und den Text zu Baldung Grien – der Hochaltar im Freiburger Münster.