Otto Dix trifft Grünewald in Colmar

Die „moderne Kunst“ hängt und steht in dem neu erbauten Haus eher im Weg, als das sie Erhellung bietet.

Otto Dix trifft Grünewald in Colmar, aber es wird ein holpriger Parcours mit ungeahnten Hindernissen.

Mit dem Begriff „moderne Kunst“ betritt man ungesicherte Territorium. Er ist unscharf und eigentlich ein Umgangssprachlicher, wurde er doch schon im 18. Jahrhundert verwendet, um neu geschaffenes zu kategorisieren. Die Abteilung für moderne Kunst in Colmar umfasst Zeitgenössisches und eben auch Werke, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden sind.

Die in Colmar als „moderne Kunst“, zu der Otto Dix wohl nicht zu zählen ist, bezeichneten Werke hängen und stehen in dem neu erbauten Haus eher im Weg, als das sie Erhellung bieten könnten.

Es findet eben kein Bilderstreit statt. Diese „moderne“ Kunst hat einfach nicht die Größe um gegen Matthias Grünewald, Martin Schongauer aber eben auch Otto Dix bestehen zu können.

Vielmehr verlässt man die zwischen Grünewald und Dix zu bewältigenden und mit seichtem Informell gefüllten Räume nachdenklich. Selbst Picasso vermag keinen wirklichen Impuls zu geben. Ist unsere Zeit wirklich so wie es diese Bildwerke vermuten lassen? Steckt unsere Kunst bis zum Hals im Wohlstandsbrei der Beliebigkeit?

Picassos Guernica (1937) als fein gewebter Wandbehang.

Das ist nicht nur arg schräg, sondern offenbart auch, dass dieses durchaus wichtige Bild im kunstgeschichtlichen Kontext der Kriegs- und Gewaltdarstellungen bei Weitem überschätzt wird. So ist es nicht verwunderlich, dass eine Kopie dieses Gemäldes im Vorraum des Sitzungssaales des ohnmächtigen UN-Sicherheitsrates hängt. Es tut einfach nicht weh, denn dieses weltberühmte Bild ist mehr dem Symbol als der Realität verpflichtet. Ganz so wie der Sicherheitsrat selbst, dessen Appelle und Resolutionen Schall und Rauch im wirren Weltgeschehen sind.

Wenn Picasso in einem Gespräch über seine Landsleute äußert, „dass die Spanier Gewalttätigkeit und Grausamkeit lieben; sie sehen gern Blut, sie wollen Blut sehen, Blut vergießen; Blut von Pferden, Blut von Stieren, Blut von Menschen“, so hat er diese Grausamkeit, welche sein Landsmann Goya in seinen Kriegsbildern verstand, drastisch darzustellen, mit seinen Mitteln nicht umsetzen können.

Der Krieg von Otto Dix ist im Gegensatz zu Guernica von Picasso weitaus eindrücklicher. Ja brutal. Dadurch jedoch auch ungeeigneter für eine weite Verbreitung, denn wir möchten ja nicht das uns die Wirklichkeit zu weh tut.

Wenn Kunst, die sich durchaus auch dem Schönen zuwenden soll, und zuweilen auch dekorativ sein darf, aber Gewalt, Tod und Verderben darzustellen hat dann muss sie zu drastischen Mitteln greifen.

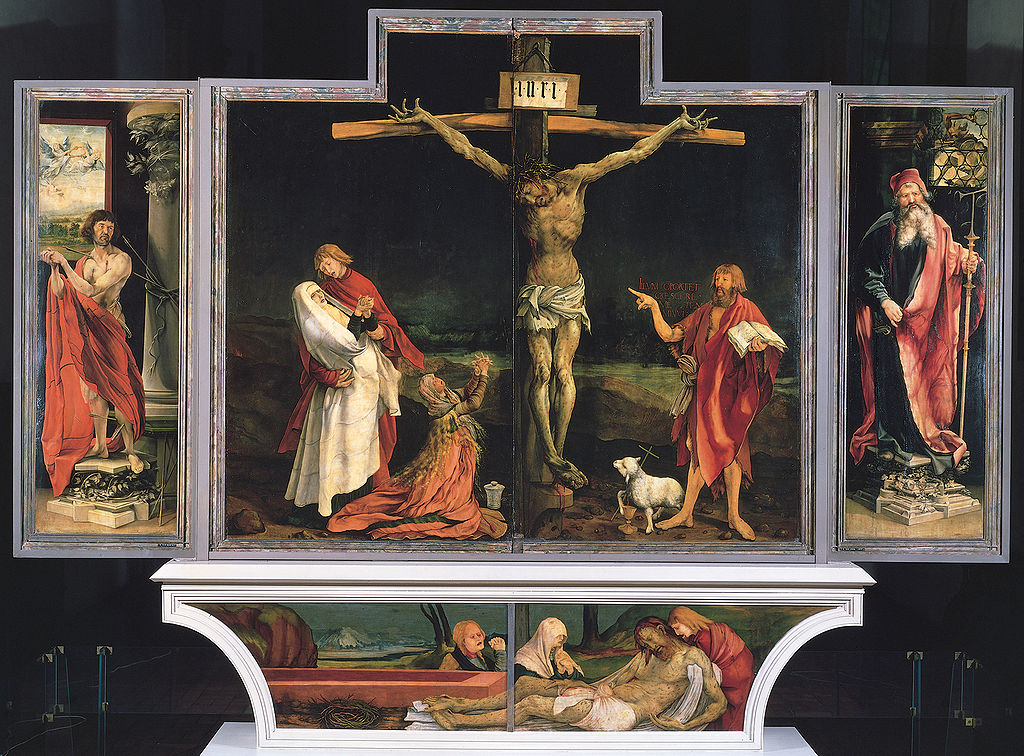

Der Spanier Picasso hätte seinem Landsmann Goya und dessen Desastres de la Guerra (1810-1814) folgen sollen, wenn ihm schon Otto Dix Kriegstriptychon (1932) und Grünewalds Isenheimer Altar (Anfang 1500) nicht bekannt waren oder ihm, was ich eher vermute, nicht den nötigen Input gaben.

Das Kriegstriptychon von Otto Dix wurde nicht nach Colmar transportiert.

Es fehlt ohne Zweifel, um das ganze Dilemma an Ort und Stelle aufzuzeigen. Es war aber aus restauratorischen Gründen sehr vernünftig dieses Bild an seinem permanenten Ausstellungsort in Dresden zu belassen. Eine Überraschung war jedoch für mich der Karton, der Entwurf, zum Dix Triptychon. Leider hing dieser in der Dix gewidmeten Etage und damit zu weit weg von Picassos Guernica. Hätte der Entwurf einen Platz neben Picasso gefunden, wäre dies sehr erhellend oder hätte gar ernüchternd gewirkt. Es war aber nicht das Konzept der Ausstellung. Trotzdem: Dix ist stark. Dix ist nah. Dix tut weh und taugt nicht für Wandteppiche!

Und warum das? Warum ist das so? Die Nähe des eigenen Erlebens und das sich Befinden in der Welt ist ganz entscheidend für die Kunst und den Künstler. War man persönlich im Schützengraben wird man diesen anders darstellen, als der durch Berichte und ein paar Zeitungsbilder Betroffene es vermag.

Zitat Otto Dix: „Das leiden Christi, das kannste dir ja in der Bibel erzählen lassen. Aber eigentlich musst du das selber erleben“.

Das Bild Flandern, in Colmar zu sehen, ist sehr nah und intensiv. Authentizität entsteht auch hier durch physische Erfahrung und deren kompromisslose bildhafte Umsetzung.

Natürlich stelle ich nicht infrage, dass Picasso wirklich erschüttert war. Auch behaupte ich nicht im Geringsten, dass er dieses Bild aus irgendeinem Kalkül heraus gemalt hat.

Dieser Typ war er wirklich nicht. Er konnte nicht anders und sein Guernica ist bemerkenswert. Kunst wird aber verglichen und gewertet. Ich schreibe dies hier, weil mir die derzeitige Bewertung der Kunst in vielerlei Hinsicht nicht zu stimmen scheint. Das finde ich bedenklich, weil diese Fehlbewertung auf die nächste Generation übertragen wird. Wenn es mittlerweile ein reiner Dekomaler wie James Rizzi in die Lehrbücher Leistungskurs-BK (Abteilung Pop-Art) geschafft hat, brennt das Haus der Kunstvermittlung lichterloh. Und wenn die Schüler des Leistungskurses BK eines Gymnasiums in Karlsruhe, 10 Minuten Fußweg von der Staatliche Kunsthalle entfernt, nicht schaffen, mit ihrem Lehrer die grandiosen Grünewaldbilder sowie die sieben Todsünden von Otto Dix anzusehen und in den Unterricht zu integrieren, ist der Bildungsauftrag eindeutig nicht erfüllt. Man denkt ja schon gar nicht daran, dass ein Geschichtslehrer auf die Idee kommt, die Kunst zu benutzen um den Schülern die Vergangenheit nahezubringen.

Aber wofür benötigen die aalglatt geschliffenen Arbeitsameisen von morgen schon eine humanistische Bildung?

Grünewald fand seine Motive im Alten Testament. Aber auch seine Zeit wird in den Gemälden reflektiert.

Grünewalds expressive Kompositionsgewalt und die fast unerträgliche Darstellung geschundener Leiber entspringen sicher nicht nur seiner Fantasie. An Grünewald orientierte sich dann auch Otto Dix, um das von ihm erlebte Inferno in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges bildhaft umzusetzen. Er übernahm nicht seine Formen. Schuf kein Plagiat. Dix malte – mit Grünewalds Hilfe – eine neues einzigartiges Bild – eines der signifikantesten Bilder von Gewalt und Krieg, welches die Welt kennt. Ich sah Menschen davor weinen!

Dix benutzte die altmeisterliche Technik, weil ihm sehr schnell klar wurde, dass er mit dadaistischen oder expressionistischen Mitteln nicht nahe genug an das Thema herankommt.

Der Verismus war das Mittel der Wahl, um das Unerträgliche unerträglich-drastisch darzustellen. Denn jegliche Abstraktion entfernt sich von dem realen Gegenstand und dient der Kunst an sich. In den Dixschen Bildern der Weimarer Republik geht es vordringlich um die Aussage und weniger um eine in irgendeiner Art und Weise zu bemühende „künstlerische Weiterentwicklung“.

Also im besten Sinne: Form follows function

Das Künstler in ihrer Zeit unter- oder überschätzt werden, ist jedem geläufig, der sich mit dieser Materie beschäftigt.

Das Künstler systematisch verunglimpft und verfolgt oder auch nur ignoriert werden, scheint ein Symptom der Neuzeit zu sein. Grünewald kam zu seiner Zeit bei Weitem nicht an Dürer oder Cranachs Popularität heran, konnte aber doch große Werke schaffen, die jedoch schnell nicht mehr in den Zeitgeschmack passten und für einige Hundert Jahre vergessen waren.

Näher hingeschaut und man sieht warum. Seine Kunst war der Zeit weit voraus und schon im Expressionismus (nicht den malerischen Duktus betreffend) angekommen. Ja er übertrifft diesen. Kein gemalter Zeitgeist. Und deswegen nicht geeignet für die gute Stube der Zeit oder repräsentative Räume. Denn gute Stuben Bilder will die Welt und deshalb sind gemalte Hasen von Dürer und unscharf dargestellte Kerzen von Gerhard Richter Ikonen ihrer Zeit. So lange Hasen und Kerzenmaler nicht öffentlich behaupten dieses oder jenes könne man nicht malen, lasse ich mir dies gefallen. Obwohl? Habe auch ich wissentlich einen Hasen und eine Kerze gemalt? Doch. Und das ist auch gut so.

An dieser Stelle sei der Kirche und deren Religion gedankt. Es würde uns einiges fehlen.

Zum „kotzen“ sei das Kriegstriptychon von Otto Dix wütete Julius Meier-Gräfe der Vorkämpfer der Impressionisten in Deutschland.

Ein großer Kunstwissenschaftler! Und in diesem Fall ein Vollidiot. Die Nazis brandmarkten Dix als entarteten Künstler. Daraufhin freuten sich natürlich seine Neider, denn Dix war ein ausgesprochen erfolgreicher Künstler seiner Zeit. Der Zeit vor dem 3. Reich. Einer Zeit, in der die Kunst im Aufruhr war und auch provokante Werke vom Publikum gewürdigt wurden. In unserer Gegenwart der Infantilisierung der Kunst und der totalen Kommerzialisierung des Kunstbetriebs wäre ein Dix, ein George Grosz, ein Hubbuch, ein Griebel nicht überlebensfähig.

In dem sehr guten und informativen Katalog der Ausstellung „Otto Dix – Isenheimer Altar“, liest man, „Dix sei ein…“ nach wie vor vom französischen Publikum verkannter Künstler. In Frankreich? Und in Deutschland?

Ich kann mich an keine umfassende Retrospektive hierzulande erinnern. Hier nun muß ich Abbitte leisten. In der Kunstsammlung Nordrein Westfalen K20 ist vom 11.02-14.05.2017 die Ausstellung „Otto Dix – Der böse Blick“ zu sehen. In Friedrichshafen ist auch eine Otto Dix Ausstellung zu sehen, Gera, seine Geburtsstadt, zeigt die Ausstellung „Otto Dix: Zeichenkunst mit Silberstift“ die den brillianten Zeichner würdigt. Selbst Nur in Dresden, welches Dix für sich vereinnahmt, ist nichts dergleichen passiert. Die Direktion des ehrwürdigen Hauses hatte nach dem Mauerfall nichts Blöderes im Sinn als die Heroen der DDR-Kunst durch die der Westkunst zu ersetzen. Sitte, Tübke und Heisig in den Keller. Baselitz, Richter und Penk in die Heldensäle. Und wer erinnert daran, dass Otto Dix in den 20iger Jahren Sachsen frustriert in Richtung Düsseldorf verließ, weil er trotz aller Bemühungen in seiner Heimat keinen Fuß auf den Boden bekam? Im weltoffenen Rheinland wurde er dann nicht nur Mitglied der Künstlergruppe „Das Junge Rheinland“, sonder bald kaufte das Wallraf-Richartz-Museum auch sein Bild Schützengraben. Dieses Stück großer Kunst verursachte heftigste Kontroversen. Wurde in der Nazizeit entfernt und ist bis heute verschollen.

Als Professor kam Dix von 1927 bis zu seiner Entlassung durch die Nazis 1933 nach Dresden zurück.

Nach seiner Entlassung blieb er für kurze Zeit als freischaffender Künstler in der Stadt an der Elbe, ehe er nach Hemmenhofen am Bodensee zog. Malte Dix in Dresden noch die sieben Todsünden (heute Karlsruhe), so verließ er – sich in die innere Emigration zurückziehend – seine eigentliche Heimat. Im Atelier in Hemmenhofen bevorzugte er allegorische Themen und die spielte auf der Klaviatur der christlichen Ikonografie. Die mystischen Naturdarstellungen in dieser Ausführlichkeit in der Colmarer Ausstellung zu sehen, war für mich eine besondere Überraschung.

Ich kenne diese Möglichkeit malerisch in einer Diktatur zu überstehen, ohne sich selbst zu verraten und kann seinen, nicht unumstrittenen Weg all zu gut nachvollziehen.

Das Otto Dix 1945 kurz vor Kriegsende zum Volkssturm eingezogen wurde und in Gefangenschaft geriet, ist dramatisch, hatte aber auch seine gute Seite.

Denn Otto Dix trifft Grünewald in Colmar wieder, da er das Glück hatte, in der elsässischen Kleinstadt interniert zu werden. Mithilfe eines französischen Kollegen bekommt Dix Freigang und kann sich seinem neuen malerischen Werk zuwenden, aber auch den geliebten Isenheimer Altar wiedersehen. Dix beendet seine Feinmalerei und arbeitet alla prima.

Ob die „Selbstbefreiung vom kunsthistorischen Eklektizismus“, wie man lesen kann oder das er selbst gemeint habe, den „Renaissancekram über Bord“ zu werfen, nicht einem modernistischen Opportunismus entsprang, und seinem Spätwerk eher nicht gut tat, ist noch zu ergründen.

Alterswerke sind nicht immer starke Werke.

Mit den Späten, zum Teil expressionistischen und zum Teil einem bestimmten Duktus der fünfziger Jahre nachgehenden Arbeiten, habe ich ein Problem. Kann aber verstehen, das ein Künstler der derartiges erlebte und dessen Biografie immer wieder gebrochen wurde, am Ende seines Schaffens indifferent ist. Einmal sieht man Hofer und das andere Mal Picasso in seinen Bildern aufblitzen aber die gewaltige Wirkung seiner früheren Werke wird nicht mehr erreicht.

Ein weiterer Text zu Otto Dix: Otto Dix und die künstlerische Emigration.