Die Cranach-Zuschreibungen

Wo soll man beginnen, wenn es um die Zuschreibungen längst verstorbener Künstler geht? Die Cranach-Zuschreibungen sind ein hochkomplexes Thema.

Einerseits ermöglichen Materialanalysen eine ziemlich genaue Bestimmung der Entstehungszeit eines Werkes sowie der verwendeten Techniken. Doch was passiert, wenn mehrere Werke zur gleichen Zeit entstanden sind? Und was, wenn sie nicht nur zeitgleich, sondern auch in derselben Werkstatt gemalt wurden?

Erschwerend kommt hinzu, dass häufig das Monogramm von Lucas Cranach auf Werkstattarbeiten zu finden ist. Eine Werkstatt funktionierte damals wie ein gut organisiertes Unternehmen: Nicht das einzelne Original oder der Meister selbst standen im Vordergrund, sondern die Herkunft aus seiner Werkstatt. Made in Wittenberg – Werkstatt Cranach.

Die Cranach-Zuschreibungen lassen die Frage aufkommen – wie viele Werke stammen tatsächlich von Lucas Cranach dem Älteren?

Die genaue Anzahl der Werke, die Lucas Cranach der Ältere eigenhändig geschaffen hat, lässt sich nicht mit absoluter Sicherheit bestimmen. Seine Werkstatt gehörte zu den produktivsten des 16. Jahrhunderts und arbeitete nach einem effizienten System, das die Herstellung von Gemälden im großen Stil ermöglichte.

Schätzungen zufolge hat Cranach selbst etwa 300 bis 400 Werke entweder eigenhändig gemalt oder in entscheidendem Maße überarbeitet – eine beachtliche Leistung, besonders in Anbetracht der aufwendigen Maltechnik. Zu den Werken, die nachweislich aus seiner Hand stammen, gehören einige seiner berühmtesten Porträts, darunter Darstellungen von Martin Luther, sächsischen Fürsten und biblischen Szenen.

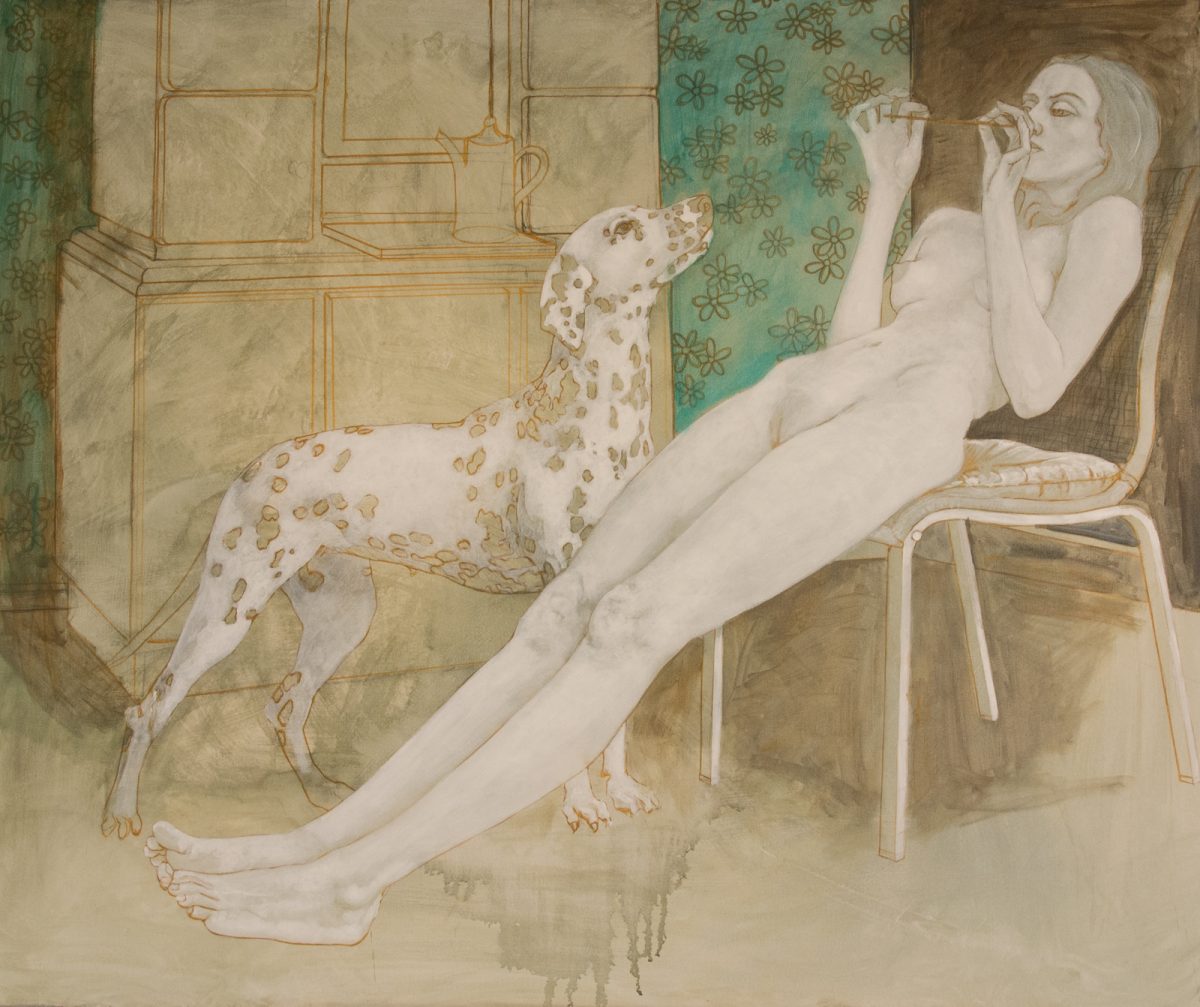

Ich selbst habe an der Hochschule für Grafik und Buchkunst die Technik von Cranach gelernt und bei vielen meiner Werke angewendet. Bei Interesse lesen Sie meinen Blog-Beitrag „Die Bildwerdung anhand eines Mikadostäbchens erklärt“.

Lucas Cranach der Ältere verwendete eine raffinierte Mischtechnik, die eine Untermalung mit Ei-Tempera (meist auf Kreidegrund mit einer Imprimitur) mit feinen Öllasuren kombinierte.

Zunächst wurden Figuren und Hintergründe in Eitempera und Graustufen ausgeführt, wodurch eine präzise, schnell trocknende und matt wirkende Malerei entstand. Darüber legte er mehrere transparente Öllasuren, die den Farben eine intensive Leuchtkraft, Tiefe und seidige Glätte verliehen. Diese Technik ermöglichte eine besonders feine Modellierung der Hauttöne, das charakteristische kühle Inkarnat sowie die leuchtenden, oft smaragdgrünen oder rubinroten Gewänder. Zudem verstärkte sie die typischen scharf konturierten Formen und glatten Oberflächen, die seine Werke auszeichnen.

Die Cranach-Werkstatt als Serienproduzent

Die Werke aus der Cranach-Werkstatt überwiegen jedoch zahlenmäßig bei weitem. Besonders bekannt war die Werkstatt für ihre Serienproduktion – unter anderem von Luther-Porträts, Madonnenbildern und allegorischen Darstellungen. Insgesamt werden der Werkstatt weit über 1.000 Werke zugeschrieben.

Viele dieser Bilder entstanden durch arbeitsteilige Herstellung: Gesellen und Lehrlinge führten große Teile der Malerei aus, während Cranach oder sein Sohn die entscheidenden Korrekturen vornahmen. Einige Kunsthistoriker gehen davon aus, dass die Werkstatt in ihrer Blütezeit, zwischen 1520 und 1550, möglicherweise bis zu 5.000 Werke produzierte. Von diesen ist jedoch nur ein Teil erhalten geblieben.

Ein Knabenkopf als Indiz

Die Cranach-Zuschreibungen und die besonderen Merkmale der Kinderköpfe in den Werken von Lucas Cranach dem Älteren – Ein Erkennungsmerkmal für echte Cranach-Gemälde

Lucas Cranach der Ältere war nicht nur einer der bedeutendsten Maler der deutschen Renaissance, sondern auch ein Meister der Porträtmalerei mit offensichtlichen Besonderheiten. Neben seinen ikonischen Bildnissen von Reformatoren, Fürsten und höfischen Damen schuf er zahlreiche religiöse Werke, in denen er Jesus als Kind darstellte. Die Köpfe der Jesusknaben in seinen Werken weisen anatomische Besonderheiten auf, die zu einem unverkennbaren Stilmerkmal wurden und somit zur Identifikation eines echten Cranach-Gemäldes beitragen.

Die charakteristischen Merkmale der Jesusknaben-Köpfe und die Cranach-Zuschreibungen

Die Darstellung von Kindern, insbesondere von Jesus, folgt in Cranachs Werk einer eigenen, stilisierten Anatomie. Im Gegensatz zur realistischen Darstellung von Erwachsenen fällt auf, dass die Kinderköpfe oft überproportional groß erscheinen. Ob dies ein bewusster stilistischer Kniff, der einerseits die kindliche Anmut unterstreicht und andererseits ikonografisch die Bedeutung der dargestellten Figur hervorhebt, vermag nur der Meister selbst zu beantworten. Es könnte auch lediglich eine fortgesetzte Eigenheit sein, da es sich ja um ein sogenanntes „Idealporträt“ handelt, welches immer wieder verwendet wurde. Da er nicht ein bestimmtes Individuum zum Vorbild hatte. Man könnte auch von meinem „Musterbuch-Jesuskind“ sprechen.

Was haben die Cranach-Zuschreibungen mit Proportionen und Kopfformen zu tun?

Die Köpfe der Jesusknaben sind oft rund oder leicht oval, mit einer hohen, gewölbten Stirn. Dass diese anatomische Besonderheit das kindliche, unverdorbene Wesen betont und der Figur eine fast überirdische Sanftheit verleiht, kann ein Ansatzpunkt sein. Auch die Augenpartie liegt etwas höher als anatomisch korrekt, was dem Gesicht einen entrückten Ausdruck verleihen soll. Mich irritieren diese Knabenköpfe, zumal diese anatomischen Besonderheiten allen gemalten Kindern von Cranach zu eignen sind.

Diese eigenwilligen Gestaltungen der Jesusknaben-Köpfe sind für mich eines der zentralen Kriterien zur Unterscheidung echter Cranach-Werke von späteren Kopien oder Fälschungen. Auch Kunsthistoriker und Restauratoren nutzen diese anatomischen Besonderheiten, um die Authentizität eines Werkes zu überprüfen. Während manche Werkstattarbeiten Cranachs Stil nachahmen, fehlt ihnen oft die feine Modulation der Gesichtszüge, die Cranachs Werke so lebendig und einzigartig machen.

Ein weiteres wichtiges Indiz ist die durchgehende stilistische Kontinuität: Über mehrere Jahrzehnte hinweg blieb die Darstellung von Jesuskindern in Cranachs Werk nahezu unverändert, was auf eine bewusste künstlerische Handschrift und nicht auf zufällig gewählte Gestaltung hindeutet.

Die Cranach-Werkstatt war eine der ersten, die Kunst als Serienproduktion verstand und dadurch einen unverwechselbaren Stil prägte, der bis heute fasziniert, aber die Cranach-Zuschreibungen auch erschwert.

Hier finden Sie weitere Beiträge zum Thema Lucas Cranach.