Pop-Art Surrealismus – Thomas Gatzemeiers Zyklus Fetischismus

Ein paradoxes Doppel

Natürlich klingt Pop Art Surrealismus zunächst wie ein Widerspruch.

Denn die Pop-Art arbeitet mit plakativen Farben und Motiven der Konsumwelt, während der Surrealismus Traum, Unterbewusstes und Irrationales in den Vordergrund rückt. So steht es in den Fachbüchern.

Doch genau in der Kombination dieser stilistischen Elemente liegt der Reiz. In der internationalen Kunstszene spricht man vom Pop Surrealism oder Lowbrow Art – eine Stilrichtung, die Alltagsbilder mit fantastischen Elementen vermischt und so vertraute Symbole in ein neues, oft ironisches Licht rückt.

Thomas Gatzemeiers Grafikzyklus „Fetischismus“ (2013) lässt sich treffend in diesem Spannungsfeld verorten. (Das ICH schreiben fällt mir nicht nur schwer, es ist auch für Suchmaschinen unverständlich)

Die neun oder zehn Motive vereinen plakative Farbflächen im Geist der Pop Art mit surrealen Figurenkonstellationen, die irritieren, amüsieren und gleichzeitig tiefere Deutungen ermöglichen. Aber eigentlich durch ihre Ironie getragen werden.

Grafik Endlich alles im Reinen – Schaukelpferd und Sehnsucht

„Endlich alles im Reinen“ zeigt zwei weibliche Akte, die von einem Rehbock und einem geschnitzten Schaukelpferd begleitet werden. Was zunächst wie eine willkürliche Zusammenstellung wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als raffiniertes Spiel mit Symbolen. Das Schaukelpferd verweist auf Kindheit, Spiel und erzgebirgische Holzkunst – und wird hier zum ironischen Kontrast zur Erotik der nackten Figuren.

Wer jetzt denkt, der Künstler, also ich, hätte darüber nachgedacht, wie die Elemente dieser Komposition zusammenpassen, der irrt. Denn das Eigentliche im Leben ist das Unbewusste. Wendeten sich die frühen Surrealisten gegen die unglaubwürdigen Werte der Bourgeoisie, so wende ich mich lediglich gegen die Realität.

Im Kontext des Pop-Art Surrealismus entsteht so eine Bildwelt, in der Vertrautes und Intimes kollidieren. Kindliche Unschuld trifft auf erwachsene Sinnlichkeit. Das Ergebnis ist weder eindeutig erotisch noch rein nostalgisch, sondern eine Mischung, die ihre Wirkung gerade aus dieser Ambivalenz zieht.

Naschen – Verführung im Zeichen des Pop-Art Surrealismus

Unter den Arbeiten des Zyklus Fetischismus sticht die Grafik „Naschen“ durch ihre Mischung aus Sinnlichkeit, Naturmotiven und Volkskunst besonders hervor. Im Vordergrund ruht eine nackte weibliche Figur, scheinbar entspannt, doch inmitten einer Kulisse, die ihr vermeintliches Idyll immer wieder bricht. Eine rote Rose, Sinnbild für Liebe und Versuchung, lenkt den Blick ebenso wie die Pflanzen, die sie wie ein lebendiges Bett umgeben.

Doch an diesem Punkt kippt die Szene ins Surreale: Ein Tiger macht brav Männchen während ein Adler im Anflug die Situation streng beäugt. Eine Möwe zieht gemächlich vorbei, doch ihr Blick in das Publikum bindet die Betrachter unmittelbar in das Geschehen ein.

Am unteren Bildrand treiben gar zwei Käfer ihr der Vermehrung dienendes Spiel – ein beinahe humorvoller Verweis auf das universelle Prinzip der Fortpflanzung. Und in seiner Form heute nicht nur verdächtig, sondern verachtungswürdig.

Weil die Darstellung von sexuell erscheinenden Motiven an sich schon kriminell ist. Die des Tötens jedoch ein alltägliches Ritual nicht nur in den Nachrichten, sondern Programmübergreifend auf allen Kanälen. Nicht das werdende Leben hat Wert, sondern die Vernichtung desselben.

Also besteht das Paradox darin, dass es wohl die #MeToo Bewegung gibt, die auch ihre Berechtigung hat, wenn es um Missbrauch und sexuelle Belästigung geht. Andererseits wird diese Bewegung dazu instrumentalisiert Zensur auszuüben. Bedroht politische Korrektheit die Freiheit der Kunst? Fragt der Spiegel. Ja sage ich.

Und wo bleibt die Bewegung #NotWar? Ich möchte ja gar nicht #Makelovenotwar aus dem Jahr 1967 wiederbeleben. Das wäre dann doch zu viel verlangt.

Nun -ehe ich gänzlich abschweife.

Der Hintergrund von Naschen wird von einem Schwibbogen bestimmt, jenem charakteristischen Lichterbogen des Erzgebirges, der in dieser Komposition nicht nur als Symbol für Heimat und Handwerk steht.

Die halbrunde Form erinnert zugleich an eine Öffnung, einen Eingang, den Mund des Bergwerks, und öffnet damit den Raum für erotische Anspielungen.

Ich – Thomas Gatzemeier kombiniert diese vielschichtigen Hinweise mit der plakativen Farbigkeit der Pop Art und der Traumlogik surrealer Bildwelten.

„Naschen“ wird so zu einem Beispiel für Pop-Art Surrealismus aus Deutschland: ein Werk, das Verführung, Ironie und Tradition miteinander verbindet. Es stellt Fragen nach Heimat und Begehren, nach den Fetischen des Alltags und den Sehnsüchten, die in Symbolen verborgen liegen.

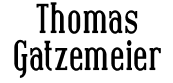

Aus der Heimat – Heimatstempel und Räuchermännchen

Besonders deutlich wird die ironische Kraft von Gatzemeiers Werk – also meinem – in „Aus der Heimat“. Auf gelbem Grund erscheint ein weiblicher Akt neben einem erzgebirgischen Räuchermännchen, das ein Fragment eines Gewehrs trägt. Über der Szene prangt ein rundes Siegel mit der Aufschrift „Aus der Heimat“ – als sei Heimat ein Produkt, das man wie Butter oder Wurst etikettieren könnte.

Hier wird das Spannungsfeld zwischen Biederkeit, Heimatkitsch und Militarismus offen gelegt.

Im Geist des Pop Surrealismus wird das Räuchermännchen – eigentlich ein harmloses Symbol für Gemütlichkeit – mit Waffe und Akt in eine groteske Szenerie gestellt. Humorvoll und bissig zugleich zeigt Gatzemeier, wie sich scheinbar unschuldige Symbole bei genauerem Hinsehen als Träger von Ideologie und Macht entpuppen.

Natürlich muss ich mich an dieser Stelle entschuldigen. Denn diese Grafik ist von gestern und heute ist heute. Andererseits ist Kunst universal und macht an Ländergrenzen keinen HALT. Diese militante Biederkeit kann man natürlich auf andere Länder übertragen. Gut jetzt und weiter.

Auch die übrigen Grafiken der Edition Fetischismus folgen konsequent diesem Spiel mit Ironie, Tradition und Traumlogik und lassen sich im Spannungsfeld des Pop-Art Surrealismus verorten.

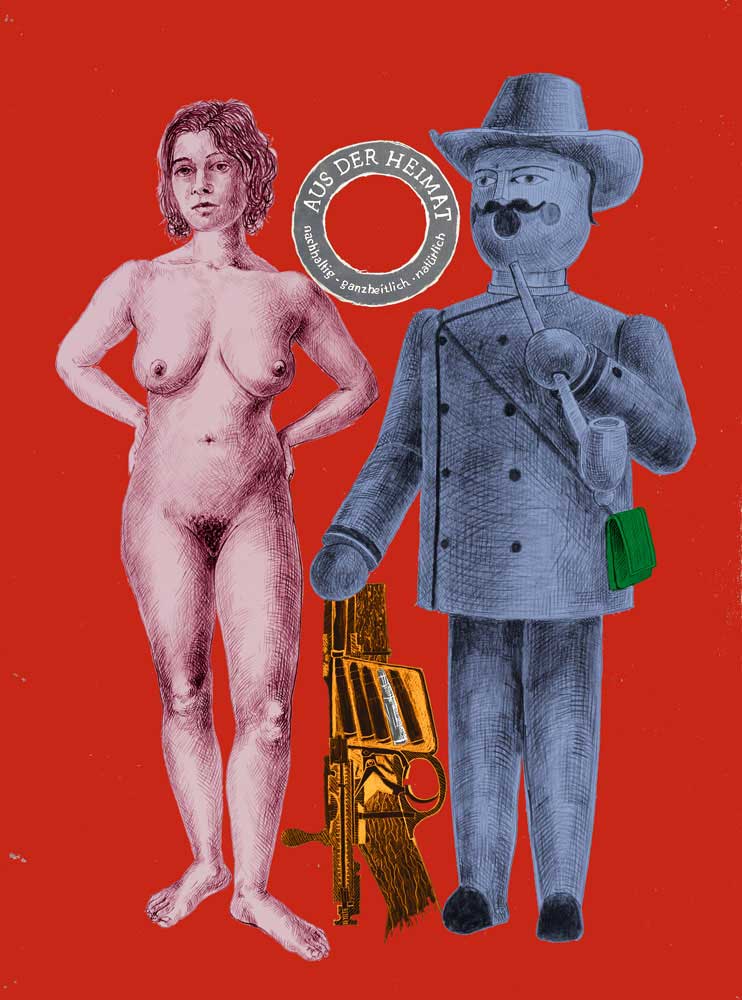

In der Arbeit „Showtime!“ versucht ein hölzernes Turnmännchen am Reck die Aufmerksamkeit einer Frau zu erlangen.

Die Pose wirkt wie ein absurdes Schaustück männlicher Balzgesten, das zugleich als bissige Parodie auf Geschlechterrollen gelesen werden kann. Der kühle, verschlossene Blick der Frau kontrastiert mit der überzogenen Anstrengung des Männchens – ein typisches Beispiel dafür, wie Gatzemeier die Mechanismen des Begehrens durch die Mittel des Pop-Art Surrealismus in Szene setzt.

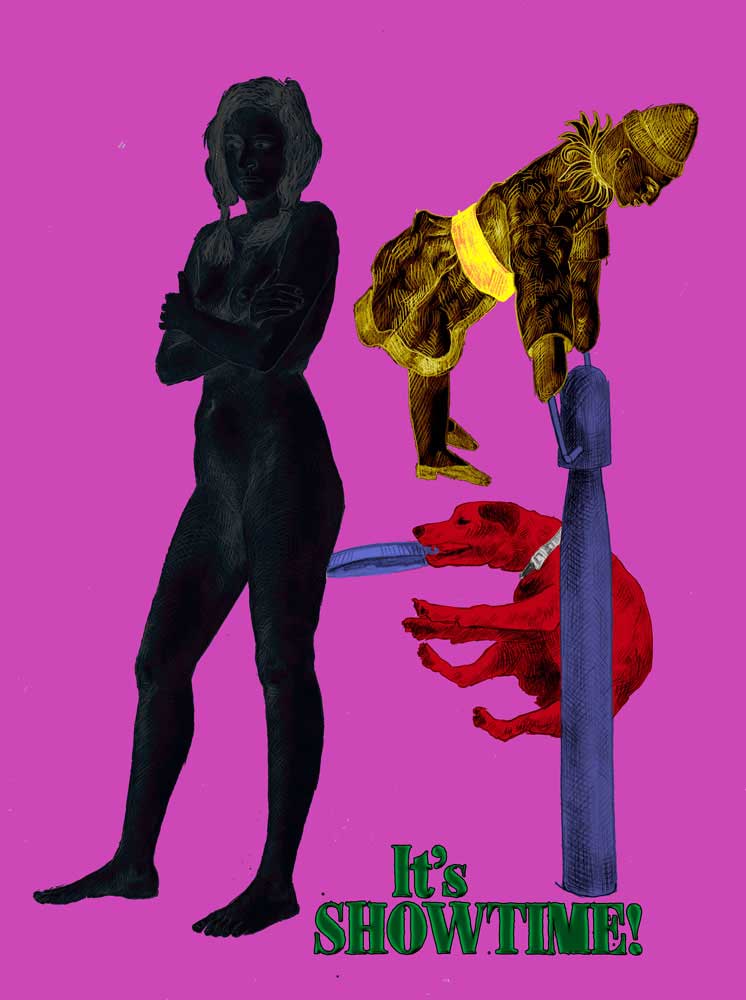

Die Grafik „Salz & Pfeffer bitte!“ bringt hochhackige Damenschuhe, die als klassische Fetischobjekte gelten, in Verbindung mit einer Buddhafigur und dem Kopf eines Hirsches.

Zwischen Spiritualität, Erotik und absurden Bildverknüpfungen entsteht eine Komposition, die wie eine visuelle Delikatesse wirkt. Die klare Farbigkeit der Pop Art trifft auf die traumartige Kombination surrealer Elemente, wodurch eine irritierende wie auch humorvolle Bildwelt entsteht.

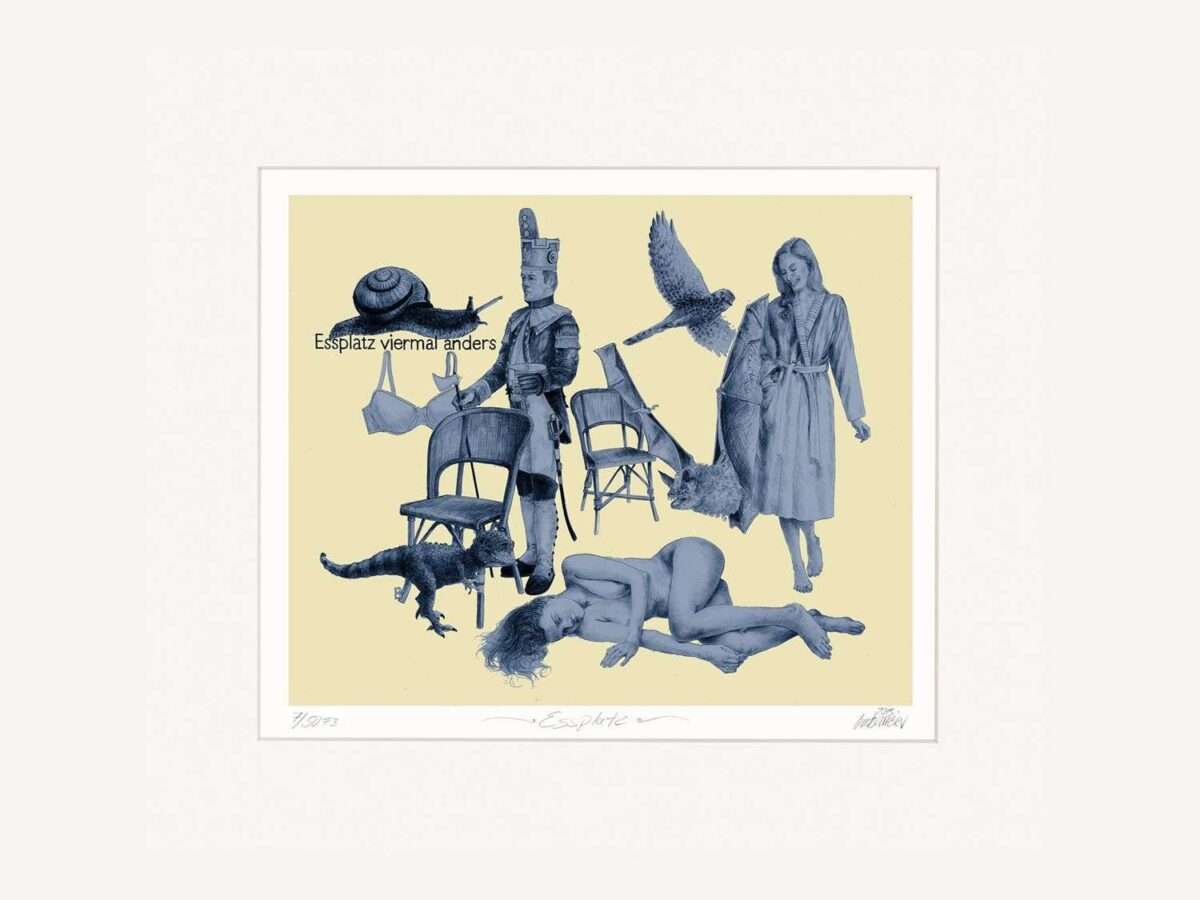

In „Essplatz viermal anders“ begegnen wir einer liegenden nackten Frau, die von einer lachenden Beobachterin fixiert wird.

Dazwischen schwebt eine Fledermaus im Angriffsflug, während eine erzgebirgische Figur mit Kerzenhalter streng über die Szene wacht. Das scheinbar Vertraute verwandelt sich in eine bizarre Szenerie, die den Pop-Art Surrealismus in seiner Essenz zeigt: Collageartige Zusammenstellungen erzeugen eine neue Wirklichkeit, die zwischen Komik und Beklemmung oszilliert.

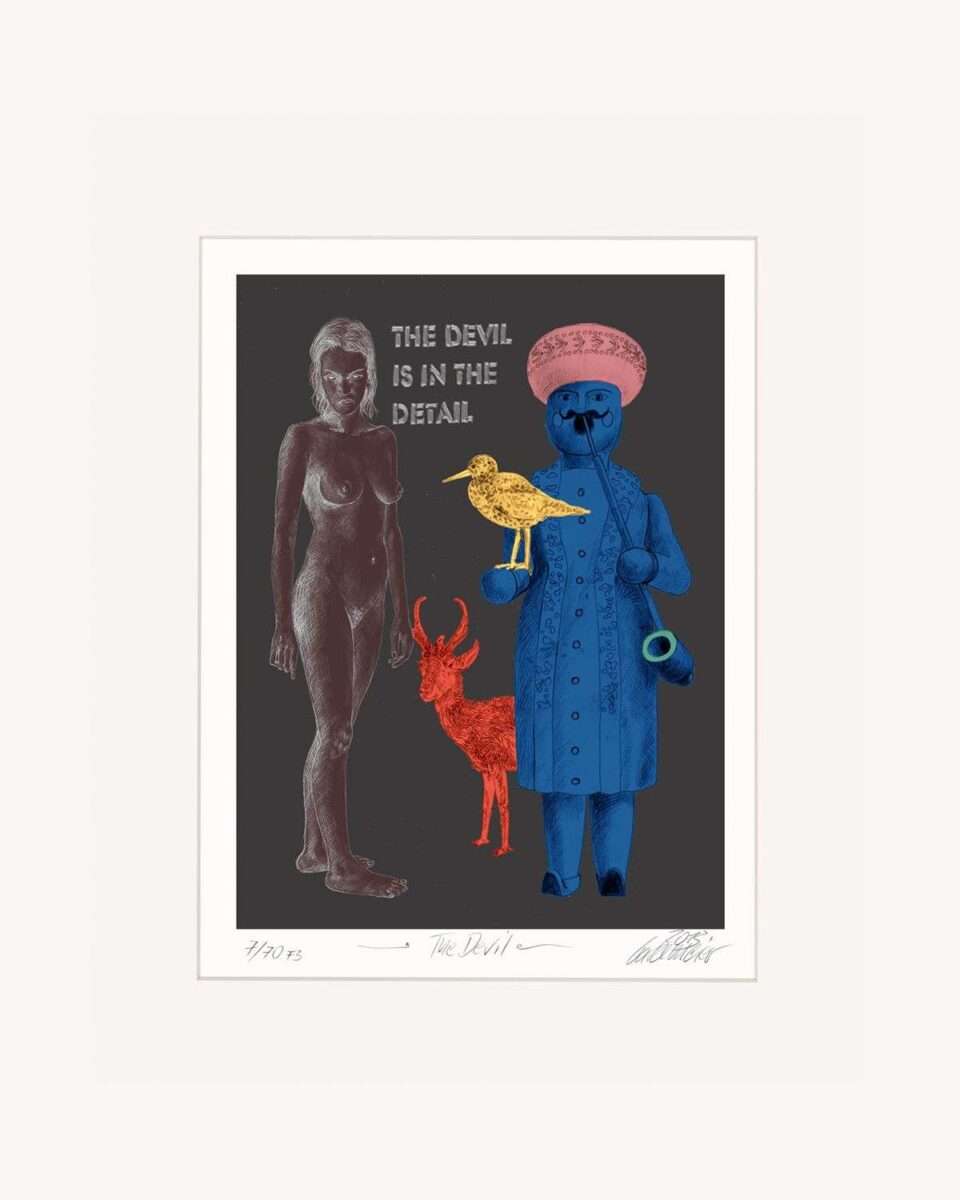

Die Grafik „The Devil is in the Detail“ (Der Teufel steckt im Detail) führt orientalischen Räuchermann aus der erzgebirgischen Volkskunst mit einem weiblichen Akt und einem neugierigen Rehbock zusammen.

Hier zeigt sich, wie kleine Details den gesamten Sinnzusammenhang verändern können. Gatzemeier nutzt den Pop-Art Surrealismus, um die Begegnung unterschiedlicher Kulturen, Symbole und Vorurteile ins Absurde zu überführen – humorvoll, kritisch und mit scharfem Blick auf die Mehrdeutigkeiten kultureller Codes.

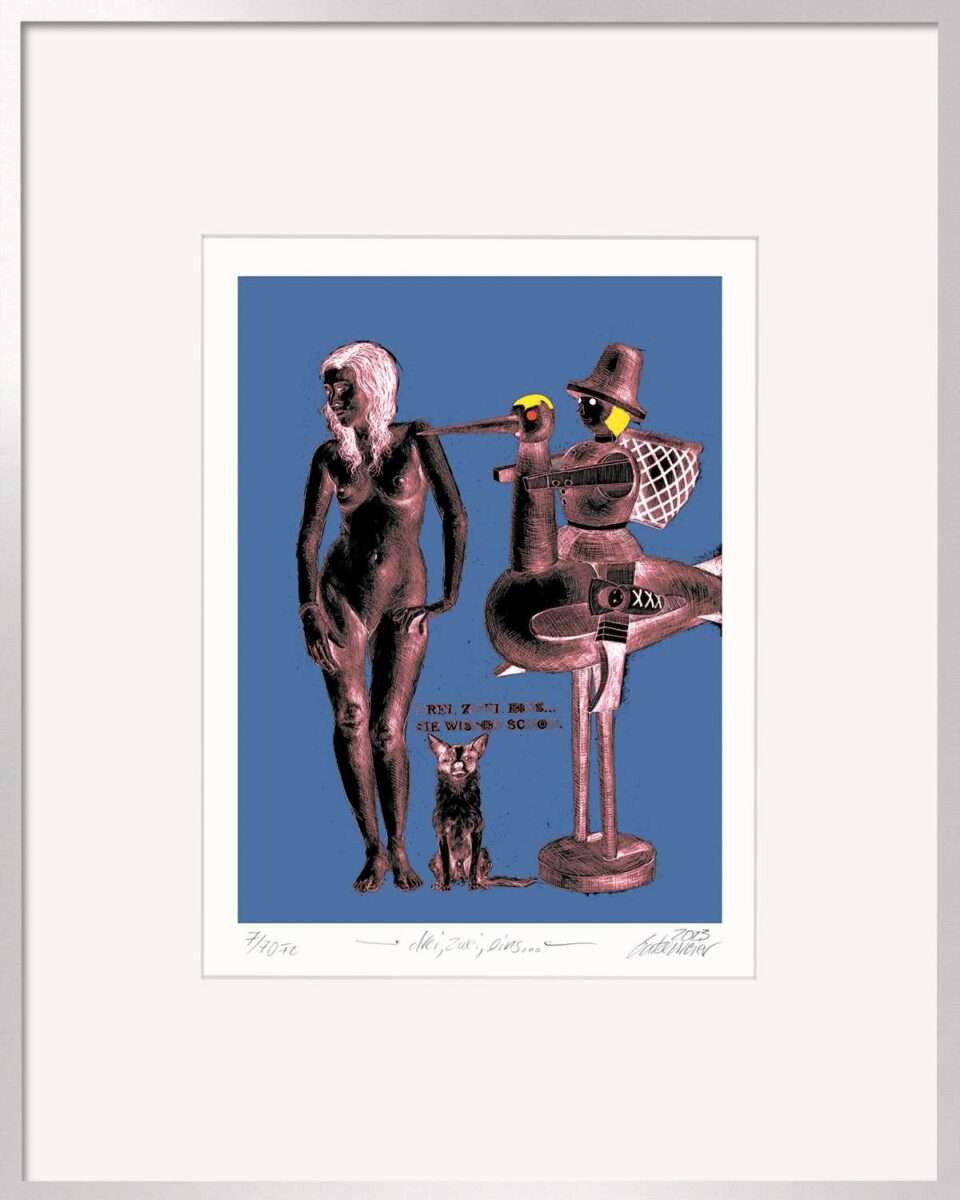

Schließlich greift die Grafik von Thomas Gatzemeier „Drei, zwei, eins – Sie wissen schon!“ das seltene Motiv des Vogelreiters mit Wickelkind auf.

Dieses traditionelle Symbol für Fruchtbarkeit, Schutz und Fürsorge wird durch die Gegenüberstellung mit einem weiblichen Akt und einem Hund verfremdet und zugleich ironisch aufgeladen. Denn die Schöne wendet sich ab und möchte mit Fortpflanzung eher nichts zu tun haben. Im Kontext des Pop-Art Surrealismus verwandeln sich die eigentlich heimelig anmutenden Figuren in ein surreal anmutendes Sinnbild für Heimat, Erotik und kulturelle Fetische, die zwischen Vertrautem und Befremdlichem changiert.

Pop Surrealismus made in Erzgebirge

Was Gatzemeier im Zyklus Fetischismus gelingt, ist mehr als eine ironische Bildreihe. Er zeigt, dass auch die scheinbar „niederen“ Motive der Volkskunst ihren Platz in der zeitgenössischen Kunst haben – wenn man sie mit Humor, Schärfe und einem Hauch Surrealismus betrachtet.

Die Kombination von erzgebirgischem Kunsthandwerk, weiblichen Akten und surrealen Elementen ist dabei kein Selbstzweck. Sie macht sichtbar, wie tief Fetische in unserer Kultur verwurzelt sind – ob in Form von Heimatfiguren, erotischen Symbolen oder alltäglichen Objekten.

So wird die Grafikedition Fetischismus zu einem eindrucksvollen Beispiel für Pop Art Surrealismus aus Deutschland: bunt, ironisch, provokant – und zugleich verankert in der Tradition des Erzgebirges.

Was hat das nun mit mir zu tun? Ich bin im Vor-Erzgebirge aufgewachsen und spielte mit Matchbox Autos.

Ich verbrachte jedoch ein Jahr in Olbernhau und wurde dort von Nonnen erzogen. Also muss dann doch in tieferen Schichten eine Prägung geblieben sein. Und ein ambivalentes Verhältnis zur katholischen Kirche, in der Frauen behaupten, mit Jesus verheiratet zu sein und sich vermummen.

Lesen Sie auch: Die Möhre und ihr Erbe

Alle Motive der Grafiken – auch weiterführende Beschreibungen zu den Grafiken sind eingefügt.