Hans Baldung Grien Freiburger Hochaltar

Mein Prinzip galt auch für das Vorhaben, mir endlich den Hochaltar von Hans Baldung Grien im Freiburger Münster genauer anzusehen.

Gehe niemals „vorgebildet“ zu einem Kunstwerk. Betrachte es vorurteilslos und subjektiv. Kurz gesagt: Mach dir zuerst ein eigenes Bild.

Natürlich hatte ich mir vorgenommen, in meinem Blog über diesen Freiburger Altar von Hans Baldung Grien zu schreiben – denn schreibend reflektiert es sich besser.

Kirchen und die Kunstwerke in ihnen ziehen mich seit jeher fast magisch an. Sie sind für mich die Keimzellen unserer abendländischen Kultur. Das gilt für den Agnostiker vielleicht sogar noch mehr, denn er kann sich ganz auf die Kunst konzentrieren – und findet darin seine Andacht. Andererseits war ich als Junge Messdiener und bin mit der Liturgie vertraut.

Da ich vermutete, Wikipedia würde ausreichend gemeinfreies Material bereithalten, knipste ich nur hier und da ein Foto.

Umso erstaunter war ich, als ich feststellte, dass im Netz – und auf Wikipedia im Besonderen – lediglich Reproduktionen des Freiburger Münster Altars von Baldung Grien in eher bescheidener Qualität zu finden sind. Warum? Diese Frage wird uns vielleicht noch beschäftigen.

Der Wandelaltar, an dem Hans Baldung Grien rund fünf Jahre arbeitete, zeigt eindrucksvoll die Bandbreite seines Könnens und seinen individuellen Stil, den er – obwohl Schüler Dürers – man sagt der begabteste – erstaunlich früh entwickelte. Dieses Werk, der Hochaltar Unserer Lieben Frau in Freiburg, begann Baldung im zarten Alter von 28 Jahren.

ANZEIGE FÜR AUSSERGEWÖHLICHES | Wenn Sie schon klicken - dann bitte auf ein Bild.

Weil das Freiburger Münster den Namen Unserer Lieben Frau trägt, ist der Altar selbstverständlich ein Marienaltar von Hans Baldung Grien.

Im Zentrum steht die Marienkrönung – eine himmlische Szene von erhabener Schönheit.

Hoch oben, in einem von musizierenden Engeln belebten Himmel, sitzen Christus und Gottvater auf dem Gewölk. Zwischen ihnen steht Maria – sanft, demütig, von Licht umhüllt. Die beiden himmlischen Herren stzten Maria „ostentativ“ eine goldene Krone auf, und über ihr schwebt in einer leuchtenden Aureole die Taube des Heiligen Geistes – Sinnbild göttlicher Gegenwart.

Zu ihrer Rechten thront Christus, gehüllt in einen weiten roten Mantel, der am Hals von einer kostbaren Edelsteinborte eingefasst und mit einer goldenen Schließe gehalten wird.

Sein braunes, lockiges Haar fällt weich auf die Schulter, und doch zeigen sich deutlich die Wundmale an Brust, Händen und Füßen – Erinnerung an das Opfer, das dieser Krönung vorausging. In seiner Rechten hält Christus eine gläserne Kugel, in der sich – geheimnisvoll und zart – das Bild Mariens spiegelt. (Da ploppt bei mir unweigerlich Van Dyck auf.)

ANZEIGE FÜR AUSSERGEWÖHLICHES / Wenn Sie schon klicken - dann bitte auf ein Bild.

Zur Linken der Gottesmutter sitzt Gottvater, würdevoll und streng. Sein langes weißes Haar und der volle Bart verleihen ihm väterliche Erhabenheit.

Er trägt einen roten, mit gelber Seide gefütterten Mantel über einem schwarzen, mit Hermelin besetzten Gewand. Auf dem Haupt ruht, über einer goldgesäumten Camauro, eine Krone, die von Edelsteinen funkelt.

Maria selbst steht im Mittelpunkt dieser göttlichen Handlung, und doch scheint sie entrückt – ganz versunken in Demut.

Ihre Augen sind gesenkt, die Hände zum Gebet gefaltet. Über dem zarten, weiß gefaltetem Untergewand trägt sie ein goldfarbenes Kleid, das sich in weichen, schweren Falten auf den Wolken sammelt. Ein dunkelblauer, mit Pelz gefütterter Mantel liegt schützend auf ihren Schultern, lose von einer Schnur gehalten. Ihre blonden, welligen Haare fallen über die Hüften und fangen das goldene Licht des Himmels ein.

Um sie herum wogt ein lebendiger Himmel. Rundliche, kindliche Engelchen – die das Geschehen mit schelmischem Eifer begleiten – fliegen, musizieren, singen und tanzen durch die Wolken, tummeln sich zu Füßen der Heiligen, zupfen neckisch an Gewändern oder verschwinden lachend in den Wolkenwirbeln.

Einer von ihnen, besonders frech, versteckt sich unter Marias Mantel – als wolle er der Heiligkeit selbst ein Schmunzeln entlocken. Diese Engelchen sind keine Schablonenwesen, wie man sie etwa in den Cranachschen Werkstätten findet, sondern individuell beobachtet und lebendig gestaltet.

So vereint Hans Baldung Grien in diesem Marienaltar des Freiburger Münsters das Göttliche und das Menschliche – die himmlische Ordnung und den spielerischen Übermut, der selbst im Paradies nicht fehlt.

ANZEIGE FÜR AUSSERGEWÖHLICHES / Wenn Sie schon klicken - dann bitte auf ein Bild.

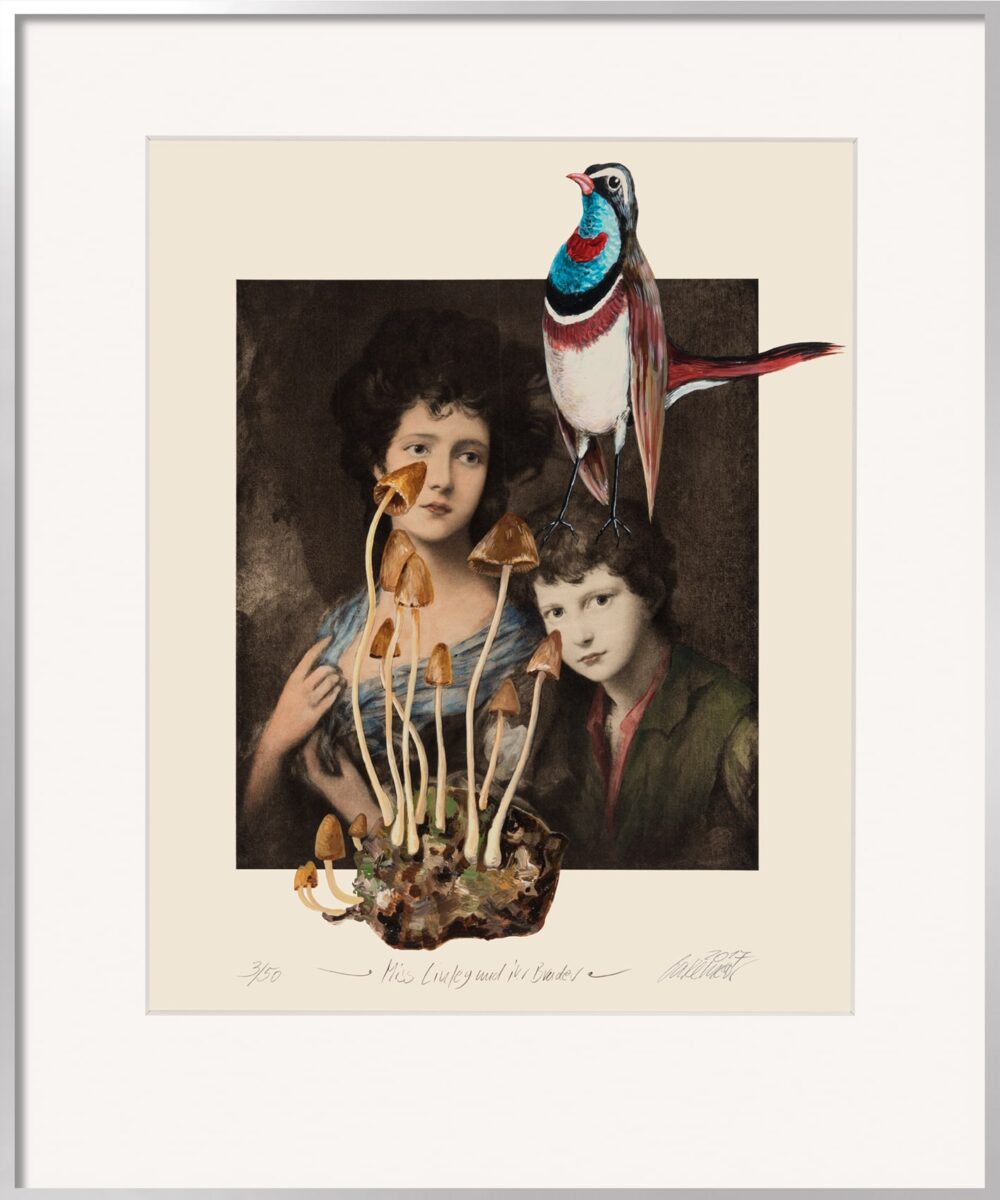

Was mir jedoch sofort ins Auge fiel, war die Gloriole oberhalb Mariens. Einige Kilometer westlich von Freiburg steht der Isenheimer Altar von Matthias Grünewald.

Zwischen Baldung Grien im Freiburger Münster und Grünewald lassen sich deutliche geistige und stilistische Verwandtschaften erkennen, auch wenn ihre Ausdrucksweisen verschieden bleiben. Beide Künstler verbindet das Streben, das Religiöse nicht nur zu zeigen, sondern erlebbar zu machen – als seelisches Geschehen.

Sowohl Baldung als auch Grünewald verschmelzen Naturalismus und Vision zu einer Bildsprache, in der das Irdische und das Göttliche untrennbar ineinander übergehen. Ihre Gestalten atmen, leiden, zittern – sie sind keine idealisierten Heiligen, sondern Menschen in der Nähe des Göttlichen, mit individuellen Zügen.

Auffällig ist die expressive Farbigkeit und die teils verzerrte Körperdarstellung, mit der beide das Innerliche nach außen kehren.

Die Formen geraten in Bewegung, das Licht wird zum Träger seelischer Spannung. In Baldungs Marienkrönung und seinen Kreuzigungen findet man jene dramatische, vergeistigte Figurenauffassung, die auch Grünewalds Isenheimer Altar prägt. Die Kreuzigung auf der Rückseite des Hans Baldung Grien Altars in Freiburg ist ein eindrückliches, frühes Beispiel dafür.

Baldung Grien und Grünewald scheinen vom gleichen Impuls getragen: dem Versuch, das Mysterium des Glaubens nicht in dogmatischer Strenge, sondern in der Erregung menschlicher Empfindung sichtbar zu machen.

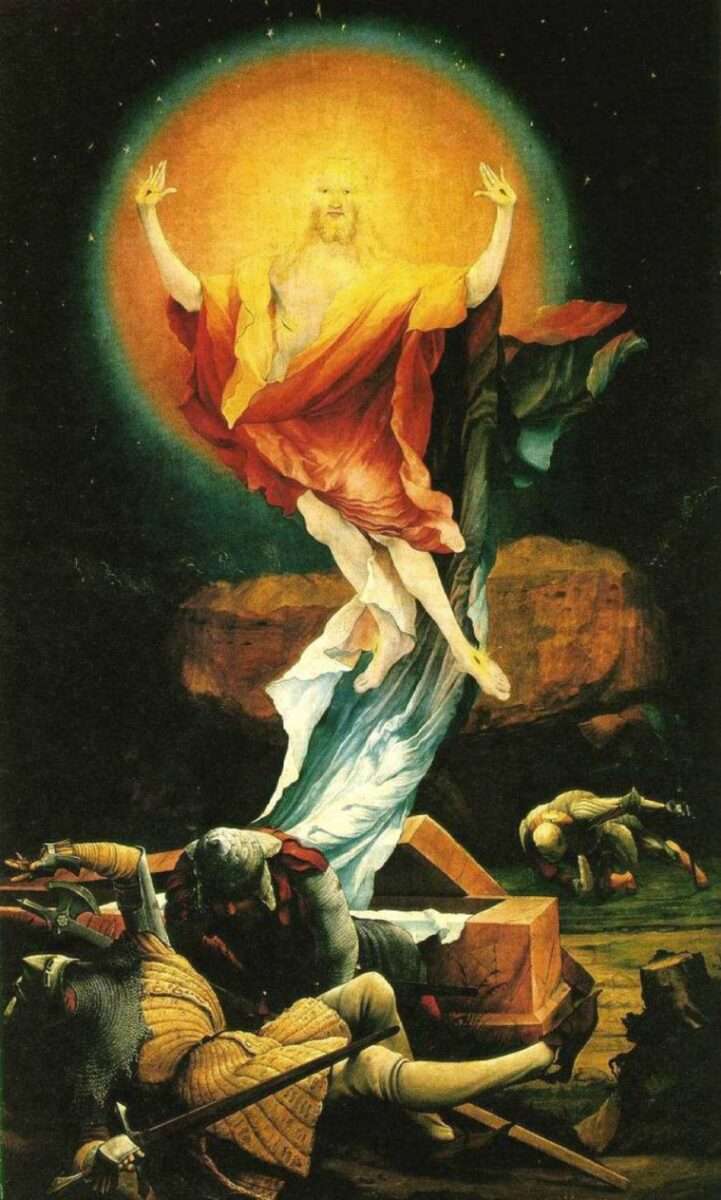

Ist die Marienkrönung auf der Mitteltafel der Schauseite des Altars von Hans Baldung Grien ein Fest des Lichts, ein Triumph der himmlischen Ordnung, so wirkt die Kreuzigung auf der Rückseite wie ihr dramatisches Gegenstück. Hier herrscht kein goldener Glanz, sondern ein flirrendes, unruhiges Dunkel. Die Szene ist von einer Intensität, die unwillkürlich an Matthias Grünewalds Isenheimer Altar erinnert.

Während die Marienkrönung von Baldung Grien noch eine harmonische Verbindung von Menschlichem und Göttlichem sucht, schlägt die Kreuzigung in das Reich der existenziellen Erschütterung um. Die Figuren sind in Bewegung, verzerrt von Schmerz und Verzweiflung. Grimassierende Gesichter bevölkern die Szenerie – Gesichter, die nicht idealisieren, sondern offenbaren. Es sind jene „menschlich allzu menschlichen“ Physiognomien, die Baldung mit sichtlicher Lust am Ausdruck formte.

Der geschundene Leib Christi ist mit Wundmalen übersät wie der von Grünewald. Diese malerische Wucht erinnert an Grünewalds Kreuzigung in Isenheim, wo Fleisch und Farbe zu Metaphern des Schmerzes werden.

Gleichwohl fehlt es dem jungen Hans Baldung Grin noch an Expressivität. Die Glieder der Hände und Füße sind eher „normal“ dargestellt und nicht expressiv überhöht.

Während Grünewald das Leiden als Vision des Erlösungsdramas ins Überirdische hebt, bleibt Baldung Grien irdischer Beobachter. Er interessiert sich für den Moment der Erschütterung, für den Ausdruck derer, die das Geschehen bezeugen: Maria, zusammengesunken, sich ans Kreuz klammernd. Der Schächer, finster dreinschauend.

Hinter ihm schaut uns der junge Hans Baldung an, als würde er fragen: Na, wie habe ich das hinbekommen?

So begegnen sich auf der Rückseite des Freiburger Altars von Hans Baldung Grien zwei Welten: die der inneren Ekstase Grünewalds und die der beobachtenden, psychologisch aufgeladenen nordische Renaissancekunst. Baldung übersetzt das göttliche Drama in menschliche Emotion.

Die Kreuzigung des Freiburger Hochaltars ist damit kein Gegensatz zur Marienkrönung, sondern ihre notwendige Ergänzung – die Nacht zur himmlischen Helligkeit, das Leid zum Glanz, das Menschliche zum Göttlichen.

Hier finden Sie weitere Texte zu ALTÄREN