Frühkindlicher Sexismus – oder wie ich die Kunst entdeckte

Ich weiß, es ist nicht einfach. Meine Mutter hätte mich ohrfeigen sollen, als ich als Fünfjähriger Bube wie angewurzelt vor der schlummernden Venus von Giorgione stand.

Mich trifft keine Schuld. Ich wollte nicht und musste doch.

Weil man den Westbesuchern etwas bieten musste, fuhr man regelmäßig ins nahe Dresden, um ihnen die dortigen Museen zu zeigen.

Was sollte man auch sonst mit den Wessis machen? Essen gehen war keine Option – ihnen wäre vermutlich schlecht geworden, und sie hätten hinterher schlecht über unser sozialistisches Vaterland geredet. Die Springer-Pressehätte es sofort aufgegriffen und sich über unsere „Sättigungsbeilagen“ lustig gemacht. Das totgekochte Mischgemüse in pampiger Mehlschwitze war legendär – und berüchtigt.

Giorgione starb mit nur 33 Jahren an der Pest. Ein ähnliches Schicksal wollten wir unseren westdeutschen Tanten nicht zumuten. Wer hätte uns dann noch die heiß ersehnten Westpäckchen mit Jakobs Krönung und Matchbox-Autos geschickt?

Ich selbst habe übrigens mit 33 das realsozialistische Paradies DDR verlassen – meine Matchbox-Autos allerdings schon deutlich früher verkauft. Diesen Erlös benutzte ich, um aus einem katholischen Heim, in das ich zur Umerziehung gesteckt worden war, zu fliehen.

Geführt wurde dieses Heim von Nonnen – asexuelle, ganzkörperverhüllte Wesen, innerlich deformiert und gefühllos.

Für die Erziehung heranwachsender Jungen waren diese Wesen gänzlich ungeeignet. Eine schlechte Idee meiner Eltern, der ich nur durch Flucht entkommen konnte – zurück ins sozialistische Bildungswesen.

Das einzig wirklich Wertvolle, das wir in der DDR vom Westen hatten, war: die westliche Kunst.

Ein Beispiel: Die „Schlummernde Venus“ von Giorgione aus Italien. Natürlich – wir hatten auch die berühmtere Sixtinische Madonna von Raffael. Aber mir war die schon damals zu kitschig. Und was sollte man auch anderes erwarten? Die beiden Engel, die da unten im Bild herumlümmeln, schafften es später auf Poesiealben, Regenschirme, T-Shirts – sogar Toilettendeckel werden heute damit geschmückt. Auf der Skala der Kunst-Verwurstung stehen sie direkt hinter Van Goghs Sonnenblumen.

Ich weiß nicht, zum wievielten Mal wir damals in der Galerie Alte Meister standen – vielleicht zum vierzehnten oder fünfzehnten Mal. Wieder einmal vor der liegenden Venus. Ich fragte meine Mutter: „Wo wohnt die eigentlich?“ – „Die ist schon lange tot“, sagte sie. Das Bild sei um 1500 herum gemalt worden.

Da war mir auf einen Schlag klar: Die liegt da seit über 400 Jahren – und ist immer noch schön. So schön wie sie damals war, als sie Modell lag. Da wusste ich: Ich will Maler werden! Erstens, weil das ein sehr nachhaltiger Beruf ist – was die Haltbarkeit der Produkte angeht. Und zweitens, weil man als Maler ungestraft nackte Frauen betrachten darf. Solange man will.

Ich komme aus einer streng katholischen Familie. Kreuz mit unendlich leidendem Jesus über dem Esstisch. Canaletto im Wohnzimmer. Maria Sibylla Merian im Flur.

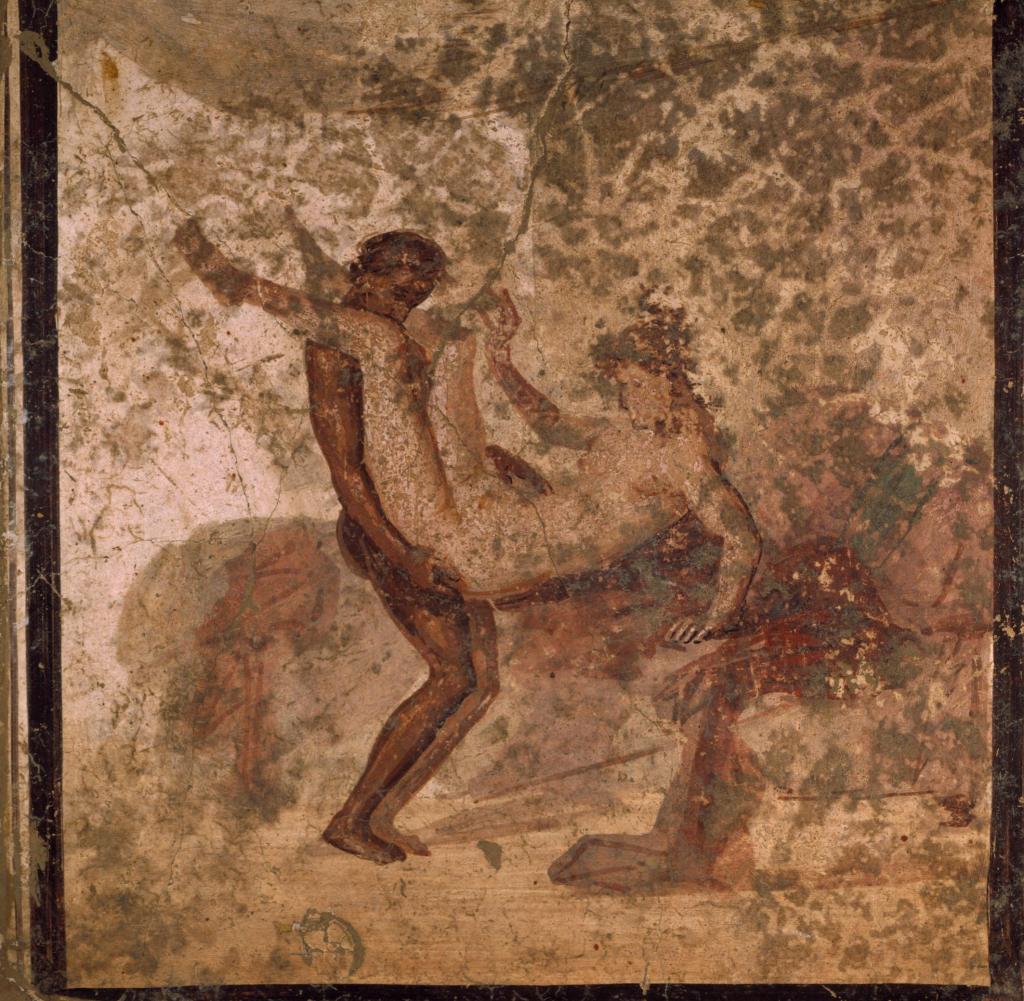

Das einzig Unzensierte war das große Brockhaus-Lexikon. Darin: Der Raub der Töchter des Leukippos von Rubens. In der Pubertät habe ich mir den Band „Q–S“ oft heimlich aufs Zimmer geholt. Die restlichen Bücher habe ich im Regal zusammengerückt, damit die Lücke nicht auffällt. Später habe ich gemeinsam mit einem Freund intensiv am Projekt „In Spirit of Rubens“ gearbeitet – zwei Jahre lang.

Damals wurde mir klar, wie sehr die Nacktheit aus der Kunst verschwunden war. Man war abstrakt, oder man hielt sich für provokant, wenn man besonders schlecht malte – Hauptsache, bloß nichts Nacktes.

Nur die Amerikaner wagten ab und zu etwas. Jeff Koons zum Beispiel posierte mit einer Pornodarstellerin. Ansonsten fand Nacktheit – wenn überhaupt – nur im Verborgenen statt. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Das kunstsinnige Bürgertum früherer Zeiten sammelte Egon Schiele, Gustav Klimt, oder ließ sich eine Venus von Cranach ins Wohnzimmer hängen – oder in die Bischofsklause.

Heute dekoriert sich das kunstsinnige Milieu mit Abstraktem und jagt jedem Trend hinterher. In der Galerie Neue Meister Dresden sind inzwischen Monster eingezogen.

#MeToo hat seine Berechtigung, ohne Frage. Aber der Bogen wird überspannt, wenn diese Bewegung zur Kunstfeindin wird. Die Darstellung des Körpers – die Leiblichkeit – war über Jahrtausende hinweg die Grundlage der Kunst. Sie diente und dient der Selbstvergewisserung. Sie spiegelt unser Dasein in all seinen Facetten.

Giorgione hat mir das beigebracht.

Als Eva – meine Mutter – mir erklärte, dass die Frau auf seinem Bild schon seit Jahrhunderten tot sei, verstand ich: Es geht bei der Aktmalerei nicht um das Jetzt. Es geht um die Vergänglichkeit, um Würde, um Melancholie. Wenn junge Frauen, die ich nackt porträtiert habe, heute stolz mit ihren Partnern meine Ausstellungen besuchen – oder sich über ein Aktbild auf Facebook freuen und ein Like dalassen – dann weiß ich: Ich mache genau das Richtige.

Da kann sich eine Frau Kotting-Uhl, ehemalige – Dauer Bundestagsabgeordnete und angeblich Kunsthistorikerin, noch so sehr mokieren. Sie wird es nicht begreifen. Ihr Horizont endet offensichtlich hinter der eigenen Haustür.

Die neue Kunstinquisition, die sich mit wachsender Selbstverständlichkeit in unsere Gesellschaft frisst, ist erschreckend. Frühkindlicher Sexismus – oder wie ich die Kunst entdeckte ist kein Thema. Es wird verdrängt, verschwiegen, verkannt.

Auch ich habe mich – teils resigniert – der Darstellung der vom Menschen bedrohten Natur zugewandt. Nicht ausschließlich, aber überwiegend. Ich bin es müde geworden, gegen diese inquisitorische Idiotie anzukämpfen. Lieber schaffe ich Schönes – und kann davon leben. Ein Privileg.

Die Nachgeborenen aber sollten sich dringend Gedanken machen. Auch – oder gerade – wenn sie sich vor dem Thema drücken.

Ein Beispiel: Google hat nahezu alle erotischen Bilder des großartigen Malers John Currin aus der Bildersuche entfernt. Angeblich wegen der DSGVO. Ein einziges Webformular reicht – und Kunst verschwindet. Unsichtbar gemacht durch Klick. Der nächste Schritt ist die digitale Vernichtung von Pompeji.

Klingt hart? Vielleicht. Aber ist es nicht auch eine subtilere Form von Kunstvernichtung – subtiler, aber letztlich ebenso wirkungsvoll wie die der Taliban oder des IS?

Was ist der Unterschied zwischen der staatlich gesteuerten Zensur der DDR und dieser algorithmischen Löschung, gegen die man sich nicht einmal mehr wehren kann?

Auf YouPorn können abartigste Praktiken jederzeit frei angeschaut werden – was mich nicht stört, solange niemand zu Schaden kommt. Eine offene Gesellschaft muss das aushalten. Ganz anders sieht es mit dem Zölibat aus – ein Konzept gegen die Natur, das Menschen deformiert. Ich spreche aus Erfahrung: siehe Nonnen.

Und noch viel verheerender waren pädophile Priester, staatliche Heime und die systematische Vertuschung durch Staat und Kirche. Der eigentliche Skandal unserer Gesellschaft ist nicht nackte Kunst – sondern die Ignoranz gegenüber echter Gewalt.

Ist unsere Gesellschaft wirklich so schizophren? Oder einfach nur dumm?

Ja – dieser Text ist empört. Und das soll er auch sein. Weil Empörung manchmal notwendig ist.

Ein weiterer Text des Künstlers mit Bezug zu seiner Arbeit: Lukrative Selbstzensur

INFOBOX mit Fallbeispielen

#MeToo und die Kunst – Wenn das Bild verdächtig wird

Es begann mit der längst überfälligen Aufarbeitung sexuellen Machtmissbrauchs. Eine Lawine rollte los, und viele wurden unter ihr begraben – zu Recht, wenn sie schuldig waren. Doch wie so oft, wenn gesellschaftliche Bewegungen ins Rollen kommen, differenziert bald niemand mehr. Im Namen der Moral wurde bald nicht mehr nur über Täter gesprochen – sondern auch über Bilder. Über Kunstwerke. Und deren Schöpfer.

Plötzlich wurden Ausstellungen abgesagt, Gemälde abgehängt, Filme nicht mehr gezeigt. Künstler wurden zu Persona non grata erklärt – nicht wegen strafrechtlicher Verurteilungen, sondern wegen Gerüchten, Vorwürfen, moralischer Verdächtigkeit. Der Diskurs wich der Säuberung. Man wolle „keine falschen Signale senden“. Doch das Signal, das gesendet wurde, war deutlich: Kunst darf nur noch von moralisch Einwandfreien gemacht werden – oder wenigstens von solchen, die noch nicht ins Visier geraten sind.

Ein besonders drastisches Beispiel war die abgesagte Ausstellung des renommierten amerikanischen Malers Chuck Close. Der Rollstuhlfahrer und gefeierte Porträtist – dessen Werk weltweit in Museen hängt – wurde nach Vorwürfen unangemessenen Verhaltens im Atelier kurzerhand ausgeladen. Die National Portrait Gallery in Washington sagte eine geplante Retrospektive ab, ohne dass es ein Verfahren oder eine Verurteilung gegeben hätte. Close, schwer krank, starb wenig später. Zurück blieb das Schweigen – und eine Galerie, die lieber keine Fragen aufwarf.

Doch es trifft nicht nur die Lebenden. Auch die Toten werden umgeschrieben.

Balthus, der französisch-polnische Maler, wurde 2017 erneut zum Skandalfall. Eine Petition forderte das Metropolitan Museum of Art auf, sein Gemälde „Thérèse träumt“ abzuhängen – wegen „unangemessener sexueller Darstellung eines Mädchens“. Das Bild aus dem Jahr 1938 zeigt ein nachdenklich blickendes junges Mädchen in entspannter Pose. Kunsthistorisch ein Meisterwerk – moralisch nun plötzlich suspekt. Das Museum weigerte sich, das Bild abzuhängen, aber der Druck war spürbar. Die Petition bekam internationale mediale Aufmerksamkeit. Das Vertrauen in die Mündigkeit des Betrachters? Verschwunden.

Ein weiterer Fall: Die amerikanische Künstlerin Dana Schutz zeigte 2017 auf der Whitney Biennale ein Gemälde mit dem Titel „Open Casket“, das den brutal ermordeten afroamerikanischen Jungen Emmett Till zeigt – gemalt von einer weißen Frau. Das führte zu Protesten. Aktivisten forderten, das Bild zu zerstören. Schutz habe kein Recht, dieses Trauma darzustellen. Es war kein #MeToo-Fall, aber ein Verwandter: Auch hier wurde eine moralische Grenze markiert, die Kunst nicht mehr überschreiten dürfe. Und auch hier wurde nicht mehr diskutiert – sondern gefordert, gecancelt, verurteilt.

Oder der Fall Eric Gill, ein britischer Bildhauer und Typograf. Seine Werke schmücken noch heute die BBC-Zentrale in London. Doch Gill hatte ein dunkles Privatleben: In seinen Tagebüchern gestand er sexuellen Missbrauch innerhalb der Familie. Jahrzehnte nach seinem Tod forderten Protestierende die Entfernung seiner Werke – das Werk wurde mit seinem Vergehen gleichgesetzt. Die Frage, ob ein großartiger Künstler auch ein moralisches Monster sein kann – und ob beides in einem Werk koexistieren darf – wurde gar nicht erst gestellt. Man übermalte lieber die Wand.

So wird Kunst zum Kollateralschaden einer Bewegung, die eigentlich Befreiung wollte. Statt Ambivalenz herrscht Angst. Statt Auseinandersetzung mit schwierigen Werken oder Biografien wird wegsortiert. Als hätte das Werk plötzlich die Schuld seines Schöpfers geerbt. Als wären Künstler keine Menschen mehr, sondern moralische Projektionsflächen. Und als wären Museen keine Orte der Reflexion, sondern pädagogische Schutzräume.

Ist das Bild jetzt gefährlich, weil der Maler einmal ein Arsch war? Wird die Skulptur sexistisch, weil der Bildhauer sich danebenbenommen hat? Und wer entscheidet eigentlich, was überhaupt „daneben“ ist?

Was dabei auf der Strecke bleibt, ist das, worum es in der Kunst eigentlich gehen sollte: Ambiguität, Provokation, Grenzüberschreitung. Kunst ist kein Wohlfühlprogramm. Sie war immer auch Zumutung. Auch und gerade dann, wenn sie aus einer beschädigten, zweifelhaften Biografie heraus entsteht.

Man muss die Künstler nicht lieben, um ihre Kunst ernst zu nehmen. Und man kann Kunst verdammen – aber bitte mit Argumenten, nicht mit moralischem Furor.

Was wir erleben, ist eine Art kulturelle Hygienebewegung, die mit Reinigungsmittel und Schrubber durch die Museen fegt. Doch Kunst ist kein steriler Raum. Und wer sich in ihr bewegt, muss auch aushalten können, dass nicht alles sauber bleibt.