Die Brüste der minoischen Schlangengöttin

Gedanken zur nackten weiblichen Brust in der bildenden Kunst.

Ein Kleid, das verbirgt – und doch viel zeigt

Warum trägt die minoische Schlangengöttin ein Gewand, das ihre Brust unbedeckt lässt? Ein Mantel kann es kaum gewesen sein – zu elegant fällt das lange Kleid über ihre Beine, von denen kein einziges Stück sichtbar bleibt.

Als die Welt noch ein ganzes Ensemble aus Göttern und Göttinnen duldete, hatten diese Müßiggang genug, sich auszuleben. Gleichberechtigung war nicht Utopie, sondern mythologischer Alltag. Brüste durften sichtbar sein, Bärte durften rauschen, und niemand bekam rote Ohren.

Die Schlangengöttin: Ikone der Selbstbehauptung

Die Schlangengöttin von Kreta reckt dem Betrachter ihre entblößten Brüste entgegen – drohend, fordernd oder schlicht selbstbewusst. Eine frühe Dominatorin, die in modernen Zeiten kurzzeitig zur Ikone der Frauenbewegung avancierte, bevor eine neue Welle von Leibfeindlichkeit alles verhüllte, was nicht verhüllt werden wollte.

Zur Schlange selbst: In der biblischen Mythologie ist sie das Böse, der Agent des Teufels. Aber es geht auch anders.

Denn In der minoischen Kultur war sie Verkörperung von Erneuerung, Häutung und ein Sinnbild zyklischer Frische. Also Leben und Wiedergeburt in einem Atemzug.

Schlangen haben eine vielfältige Bedeutung als Symbol und Mythos. Dies gild natürlich auch für Nacktheit. Und dies besonders in der Kunst.

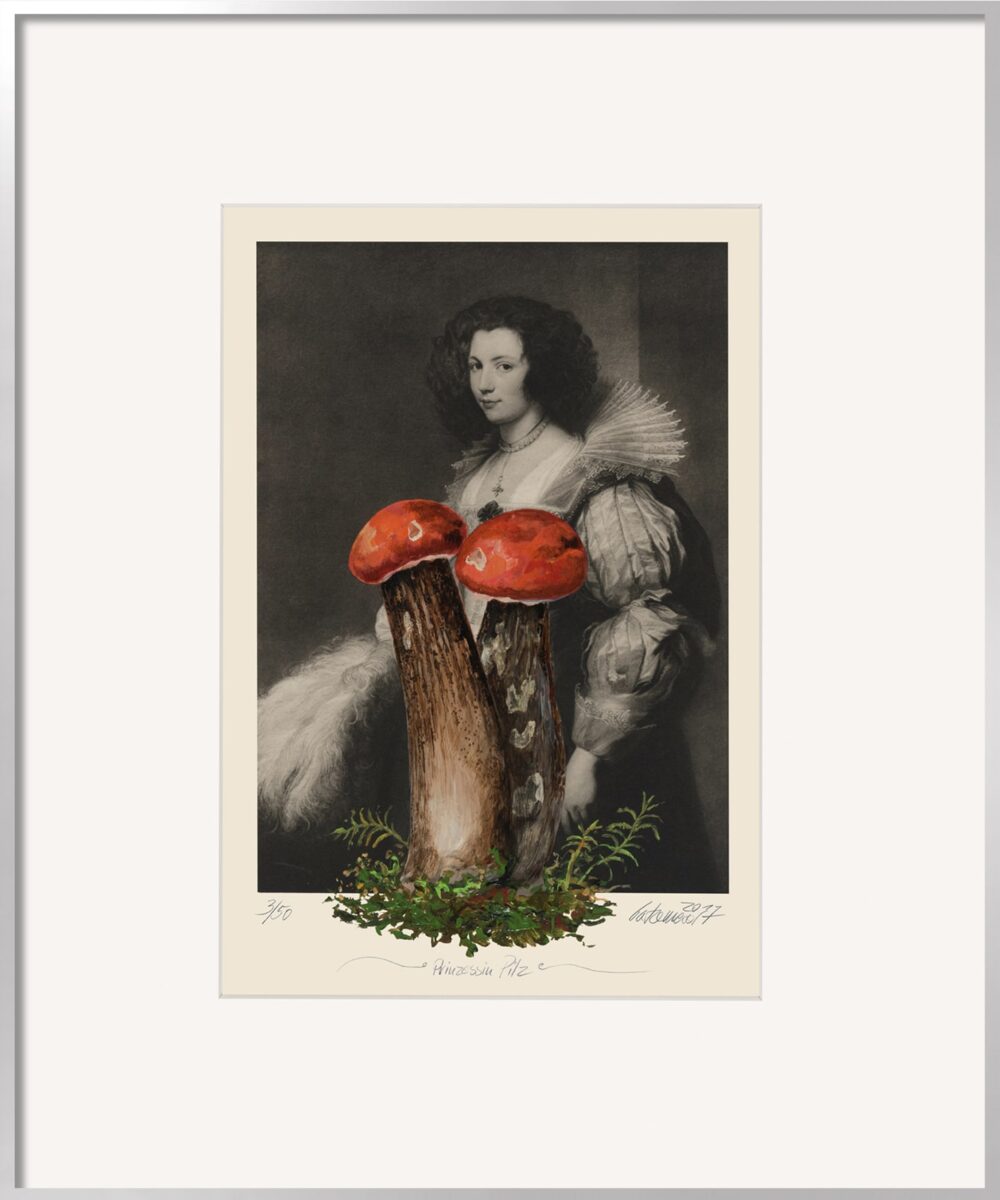

ANZEIGE FÜR AUSSERGEWÖHNLICHES | Wenn Sie schon klicken - dann bitte auf ein Bild

Heilige Schlange oder diabolisches Reptil?

Die Schlange verkörperte auf Kreta die Überwindung des Todes. Dass sie dann am Äskulapstab überlebte – unter christlicher Ägide – ist erstaunlich. Hatten die Christen Angst, ein Symbol der Heilung zu dämonisieren, weil sie es irgendwann selbst brauchen könnten?

Die Schlange als Sinnbild ärztlicher Hilfe, als Wesen mit Heilkraft und Scharfsinn – ein Widerspruch zur dämonisierten biblischen Version. Ein Opportunismus der Gottgläubigen? Man ahnt es.

Haben meine frühen Vorfahren diese Brüste so gesehen, wie ich sie heute sehe und kannten sie die Brüste der minoischen Schlangengöttin? Oder ist der Anblick im zeitlichen Kontext ein grundsätzlich anderer? Man liest, dass Brüste in der minoischen Kultur nicht „sexualisiert“ waren. Schwer vorstellbar, wenn man bedenkt, dass schon in der Steinzeit Brüste als Fruchtbarkeitssymbole in Stein gemeißelt wurden – etwa die der Venus von Willendorf.

Um Erbsünde kann es nicht gehen. Diese Fürchterlichkeit dachte man sich erst später aus.

Die Brust zu entblößen muss ein bewusster Prozess gewesen sein, da die Kleidung der minoischen Damen außergewöhnlich extravagant war. Aufwendig gearbeitete Volantröcke, farbig leuchtende Schürzen, kunstvoll verzierte Mieder, die die Brüste nicht verbargen, sondern vielmehr betonten – all dies trugen zumindest die oberen Schichten. Kleidung war Statussymbol und Kult zugleich.

Die Sphinx fällt mir noch ein. Auch sie streckt uns gelegentlich ihre mächtigen Brüste entgegen und wird zur Personifikation der Freiheit. Das wird es sein! Die Schlangengöttin war eins mit ihrer Brust und wusste nicht nur Schlangen zu bändigen.

Es steht die Frage im Raum, wieso in unserer Zeit weibliche Brüste per se in einen negativ-sexuellen Kontext gestellt werden.

Denn heidnische Göttinnen wie Venus und Diana, die ihre Brüste entblößt zeigen, erscheinen machtvoll und positiv. Christliche Figuren wie Maria Magdalena oder die uneigennützige Liebe verkörpernde Karitas hingegen stehen für Zuwendung und Opferbereitschaft.

ANZEIGE FÜR AUSSERGEWÖHNLICHES | Wenn Sie schon klicken - dann bitte auf ein Bild

Andererseits gibt es die Opfer voyeuristischer alter weißer Männer wie Susanna und Bathseba. Deren unterschiedliche Interpretation durch Maler verschiedener Epochen werde ich später behandeln. Weiter unten finden Sie den Link zu „Susanna im Bade wissenschaftlich betrachtet“.

Hier die Lucretia. Sie brachte sich durch einen Stich in die Brust um, da sie die Schmach einer Vergewaltigung nicht ertragen konnte. Dieser Suizid ist seit jeher ein beliebtes Bildmotiv sowie dankbare Vorlage für Oper und Schauspiel.

Die Folgen dieses Suizids waren der Überlieferung nach jedoch enorm. Denn Lucretia wurde von Tarquinius, einem gehassten Herrscher, geschändet. Als dies offenbar wurde, endete die Monarchie und die römische Republik wurde gegründet. Ein sexueller Übergriff veränderte demnach eine Gesellschaft radikal – zum Besseren. Auch wenn Demokratie anstrengend sein kann, so gibt es bis heute keine bessere Form des Zusammenlebens.

Eine zeitgenössische Position zum Thema weiblicher Brüste

Der zeitgenössische Fotograf Horst Kistner beschäftigt sich mit dem Gegensatz von Nacktheit und Verhüllung. Sein Zyklus Faces bringt die Verletzbarkeit des menschlichen Leibes in besonderer Weise zum Ausdruck

LINK: Zyklus Faces – Zu den Abbildung und Detailaufnahmen

Auch Marianne, die Freiheitsfigur des französischen Volkes, welche auf dem Gemälde „Die Freiheit führt das Volk“ von Eugène Delacroix triumphierend die Trikolore schwenkt, ist ein Sinnbild der gesellschaftlichen Veränderung.

Barbusig, entschlossen und stolz. Sie wird von einem knienden Jüngling angehimmelt, als wäre ihm die Jungfrau Maria persönlich erschienen.

Eva hingegen trägt die Schuld an der Erbsünde, da sie die verbotene Frucht Adam reichte. Gott stellte sie zur Rede, woraufhin Adam die Schuld Eva zuschob und Eva der Schlange. Am Ende blieb Eva die Schuldige – und das Schamgefühl kam in die Welt. Außerdem die Sünde. Ein probates Druckmittel der Kirchen bis heute.

Aber die selbstbewusst zur Schau getragene Brust stand zu allen Zeiten für Emanzipation und Stärke. Das Zeigen der weiblichen Brust verstieß gegen die unsinnigen Gesetze der Kirche und symbolisierte Selbstbestimmung.

In den späten 1960er-Jahren gab es einen Versuch der sexuellen Befreiung, der offenbar gescheitert ist. Die Leibfeindlichkeit in der bildenden Kunst war selten so stark. Andererseits demonstrieren emanzipierte Frauen barbusig für eine Gleichberechtigung von Männer- und Frauennippeln.

Viel Verwirrung also nicht nur um die Brüste der minoischen Schlangengöttin.

Und ich – Thomas Gatzemeier – als Maler nackter Frauen schaue recht ratlos zu. Denn die Darstellung des nackten Leibes galt in meinen jüngeren Jahren als die Königsdisziplin der Malerei. Ohne den menschlichen, auch nackten Leib ist die Malerei leblos und entmenschlicht.

Neben dem Text – Die Brüste der minoischen Schlangengöttin – hier weitere Texte zu Kunst im Kontext mit Nacktheit in der Kunst: frühkindlicher Sexismus, wie ich die Kunst entdeckte und ein kleines Stück Haut zum Frühstück. Wichtig! Susanna im Bade wissenschaftlich betrachtet.

Bei den Naturvölkern ( welches wir auch mal waren) werden Fruchtbarkeitsgöttinnen verehrt, so auch ihre Brust als Ausdruck der weiblichen Kraft, bedeutet Liebe und Nahrung für alle Menschen, die Kinder der Götter. Früher wurde die weibliche Kraft verehrt, heute sexualisiert- im Ursprung ist sie liebevoll, mütterlich. Muttergottheiten, wie wir sie auch durch die Maria kennen, sind auch überall verbreitet.