Der Tod der drei Grazien

Ich bin mir nicht sicher, wann die drei Grazien das Tageslicht erblickten.

Eine Frage, die mich seit Langem beschäftigt, ist, ob die drei Grazien tatsächlich eine griechische Erfindung sind – oder ob sie schon viel früher, irgendwo zwischen Himmel und Erde, ihren ersten Auftritt hatten. Vielleicht tanzten sie schon, bevor die Griechen überhaupt wussten, was Schönheit ist.

Wie dem auch sei: Gestorben sind sie gegen Ende der Moderne. Es war ein stiller Tod, kaum bemerkt, irgendwo zwischen Konzeptkunst und Performance. Doch wer weiß – vielleicht stehen sie schon wieder in den Startlöchern, bereit für ein Comeback. Denn Anmut, Charme und Heiterkeit lassen sich nicht so leicht unterkriegen.

ANZEIGE FÜR AUSSERGEWÖHNLICHES | Wenn Sie schon klicken - dann bitte auf ein Bild.

Das Mosaik der drei Grazien in Narlikuyu bei Silifke stammt aus dem letzten Viertel des vierten Jahrhunderts. Es zeigt, wie tief verwurzelt dieses Motiv in der antiken Vorstellungswelt war.

Gemeinhin nimmt man an, dass die drei Grazien irgendwann im klassischen Griechenland ihren glanzvollen Auftritt hatten – als Verkörperung von Schönheit, Anmut und Lebensfreude. Von dort aus traten Aglaia, Euphrosyne und Thalia ihren Siegeszug durch die Kunstgeschichte an: von der Antike über die Renaissance bis weit in die Neuzeit hinein. Sie bevölkerten Gemälde, Skulpturen und Gedichte, zierten Paläste und Privatgemächer gleichermaßen.

Damals, als man noch Ideale haben durfte, war die Schönheit der Grazien unantastbar – ein Maßstab, kein Diskussionspunkt. Heute würde man sie vermutlich in einem Seminar zur „Körperpolitik“ zerlegen. Doch das ändert nichts an ihrer Wirkung: Sie bleiben ein Sinnbild für das, was dem Auge und der Seele gleichermaßen guttut.

Erstaunlich ist die Bedeutungsvielfalt dieser drei Frauen, die sich über die Jahrhunderte immer wieder wandelte – und doch stets dieselbe Wirkung entfaltete.

Natürlich stammen sie aus dem vertrauten Olymp, gezeugt – wie könnte es anders sein – von Zeus persönlich. Wer sonst hätte die Hand im Spiel, wenn es um Schönheit geht? In der göttlichen Hierarchie standen Aglaia, Euphrosyne und Thalia allerdings eher unten auf der Karriereleiter. „Untergöttinnen“ gewissermaßen – aber dafür zuständig für das, was das Leben lebenswert macht: Anmut, Schönheit und die Kunst, sich zu freuen.

Eine beneidenswerte Aufgabe – könnte man meinen. Doch wer heute Anmut, Schönheit und Lebensfreude verkörpern will, hat es schwer. Vielleicht ahnen Sie jetzt, warum der Tod der drei Grazien irgendwann unvermeidlich war.

Im Lauf der Jahrhunderte hat man die drei Grazien mit den unterschiedlichsten Attributen ausgestattet – mal züchtig verhüllt, mal freizügig in ihrer ganzen Unschuld. Auf diesem römischen Mosaik aber wirken sie überraschend ernst, beinahe misstrauisch.

Die eine hält, wenn man genau hinsieht, tatsächlich eine Schlange in der Hand – Sinnbild der Verführung, vielleicht auch der Erkenntnis. Ihre Schwester gegenüber trägt einen kleinen Beutel, in den das Tier wohl verschwinden soll. Zwischen ihnen steht die Dritte, die Mittlere, leicht zur Seite geneigt, als wolle sie vermitteln, ohne sich selbst zu sehr einzumischen.

So entsteht eine feine Spannung, ein leises Drama unter Götterdamen. Sie posieren nicht nur für die Ewigkeit, sie diskutieren sie geradezu. Und wie so oft bei alten Bildern bleibt uns das Rätsel ungelöst: Was geschieht hier wirklich? Vielleicht genau das, was Kunst seit jeher ausmacht – sie zeigt mehr, als sie erklärt.

ANZEIGE FÜR AUSSERGEWÖHNLICHES | Wenn Sie schon klicken - dann bitte auf ein Bild.

Es ist immer riskant, etwas als „typisch“ zu bezeichnen – besonders in der Kunst. Verallgemeinerungen führen fast immer in die Irre. Und doch: Hans Baldungs Malerei trägt einen unverkennbar nördlichen Ton, selbst wenn sie vom Geist der italienischen Renaissance berührt ist.

Seine Themenwahl, die kühle Sinnlichkeit seiner Figuren und das düstere Nachdenken über Tod und Vergehen verraten eine Mentalität, die weniger von Florenz als von Freiburg, Straßburg oder Nürnberg geprägt ist. Baldung, Schüler und zeitweiliger Mitarbeiter Dürers, hat dessen Strenge und zeichnerische Präzision bewundert, aber nie ganz dessen Leichtigkeit erreicht. Dafür besaß er etwas Eigenes: eine fast beunruhigende Direktheit im Umgang mit dem Körper und seiner Vergänglichkeit.

In Die drei Zeitalter von Frau und Tod verbindet sich das Erotische mit dem Morbiden. Jugend, Reife und Alter stehen nackt nebeneinander, flankiert vom grinsenden Tod – ein Motiv, das in der deutschen Kunst jener Zeit mit erschreckender Selbstverständlichkeit auftaucht. Die Gesichter ähneln sich, als wären sie Abwandlungen desselben Ideals. Individualität ist zweitrangig, wichtiger ist die Idee vom ewigen Kreislauf, vom unaufhaltsamen Verfall.

Diese Tendenz zum „Ideal-Porträt“ – oder besser: zur typisierten Schönheit – teilt Baldung mit Cranach. Doch während Cranach oft höfisch und distanziert bleibt, dringt Baldung tiefer in die Körperlichkeit und in das Unbehagen des Sterbens ein. Vielleicht ist gerade das sein eigentlicher Beitrag zur Kunstgeschichte: die Schönheit beim Verlöschen zu zeigen, ohne sie zu verraten.

ANZEIGE FÜR AUSSERGEWÖHNLICHES | Wenn Sie schon klicken - dann bitte auf ein Bild.

Wo Schönheit ist, ist auch Vergänglichkeit. Der Tod der drei Grazien trat ein, als die Moderne ihren letzten Atemzug tat und die Kunst begann, sich selbst zu bespiegeln. Das Zeitalter der selbstgefälligen Ichbezogenheit brach an – und mit ihm verwandelte sich der Künstler samt seiner Werke immer häufiger in das, was der Markt verlangt: ein „Produkt“.

Doch die drei Grazien und ihr düsteres Gegenbild, Die drei Lebensalter von Frau und Tod von Hans Baldung Grien, berühren uns bis heute. Ihre Wucht ist ungebrochen. Man möchte fast sagen: Sie wirken moderner als so manches, was heute als Avantgarde gilt. Auch Otto Dix verstand es später, uns mit ähnlicher Direktheit zu treffen – ohne Sentimentalität, aber mit einem unerbittlichen Blick auf das Leben und seine Abgründe.

Die Reduktion und Expressivität von Baldungs Bildern sind frappierend. Zeitlos in Form, unerbittlich in Aussage.

Liest man die beiden Tafeln von rechts nach links, entfaltet sich ein ganzer Lebenszyklus. Am rechten Rand steht die junge Frau, kokett und sich ihrer Wirkung bewusst. In der Mitte die Reife – selbstbewusst, beinahe triumphierend. Die dritte Gestalt, bereits vom Alter gezeichnet, wendet sich einer Kinderschar zu, als wolle sie das Leben ein letztes Mal weiterreichen.

Dann der Bruch: Auf der zweiten Tafel tritt der Tod auf, grinsend, mit der alten Frau im Schlepptau. Sein Schritt geht nach vorn, auf die Lebendigen zu – denn auch ihre Zeit läuft, und läuft, und läuft. Die Alte blickt grimmig zur reifen Frau hinüber, als wolle sie sagen: „Du bist die Nächste.“ Amor liegt am Boden. Der große Pfeil ist gebrochen. Liebe, Schönheit, Leben – alles endet, nur der Tod bleibt standhaft.

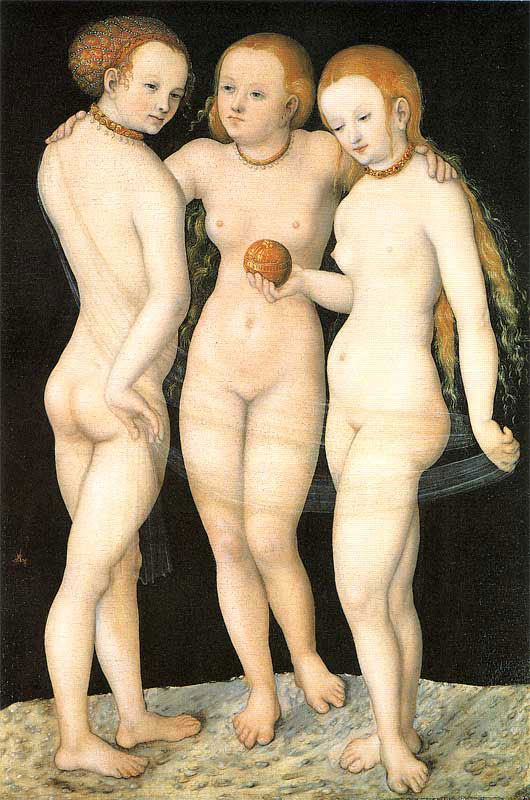

Raffaels Drei Grazien greifen in ihrer Haltung deutlich auf antike Vorbilder zurück. Vermutlich orientierte sich der junge Maler an klassischen Darstellungen, die er aus römischen Skulpturen kannte. Die leichte Drehung der Körper, das harmonische Gleichgewicht zwischen Bewegung und Ruhe – all das verrät eine genaue Kenntnis der Antike und zugleich den unverwechselbaren Sinn Raffaels für Maß und Proportion.

Rätselhaft bleiben die Kugeln, die die drei Grazien in ihren Händen halten. Darüber ist viel spekuliert worden. Eine Deutung besagt, das Gemälde sei ursprünglich als Darstellung des Urteils des Paris gedacht gewesen – jener mythischen Szene, in der ein Apfel über Schönheit und Eitelkeit entschied. Die Kugel könnte also Sinnbild der Vollständigkeit sein, der Einheit von Körper, Geist und Seele.

Eine andere, nicht minder reizvolle Lesart geht vom Apfel selbst aus: vom Symbol des Begehrens über den Granatapfel bis hin zur Fruchtbarkeit. Raffael, stets ein Meister der Mehrdeutigkeit, lässt uns die Wahl. Vielleicht liegt gerade darin seine Größe – dass seine Grazien, bei aller Anmut, ein Geheimnis bewahren.

Aber nicht nur dies ist zu bedenken. Weiterhin fällt auf, dass sich die Bildnisse der dargestellten Halbgöttinnen gleichen. Die Problematik der Unterscheidung zwischen Porträt und Idealporträt habe ich in meinem Beitrag „Ein Porträt kann Bildnis sein“ erörtert.

Sandro Botticelli | La Primavera

Nix Genaues weiß man nicht. Und genau das macht die Kunst so wunderbar – dieses produktive Nichtwissen. Der sogenannte „wissende Betrachter“ ist ohnehin eine Fabelgestalt, eine Erfindung derer, die glauben, Kunst lasse sich wie eine Bedienungsanleitung lesen. In Wahrheit ist Halbwissen das Grundrauschen jeder Kunstbetrachtung – nur wird es erst dann unerträglich, wenn jemand es als absolute Wahrheit verkauft. Es gibt eben Menschen, die „wissen“, ohne zu wissen. Meist gespeist aus Vorurteilen, Eitelkeit oder der allgegenwärtigen Seuche der Selbstüberschätzung.

Botticellis Primavera steckt voller solcher Geheimnisse. Niemand weiß genau, wann das Gemälde entstand, wer es bestellte oder was es eigentlich „bedeutet“. Ganze Generationen von Kunsthistorikern haben sich daran abgearbeitet, und am Ende bleibt – das Staunen. Primavera heißt schlicht „Frühling“, klingt aber auf Italienisch unendlich zarter, als es unsere Sprache je vermöchte.

Ich möchte das Bild nicht in allen Einzelheiten beschreiben, sondern nur auf eine Gruppe eingehen – die drei Grazien. Denn um sie geht es hier. Und, ja, um ihren Tod. Den Tod der drei Grazien.

Zeigen Sie mir einen einzigen Maler des 20. oder 21. Jahrhunderts, der die malerische Finesse Botticellis übertroffen hätte. Es gibt viele, die waren sehr gut. Aber besser? Was heißt das schon – „besser“ in der Kunst? Der Mensch will stets alles schneller, effizienter, schöner machen – und scheitert gerade daran, wenn er es mit wahrer Kunst versucht. Dann bleibt ihm oft nur die peinliche Behauptung der eigenen Genialität.

Betrachten Sie stattdessen einmal die Hände der drei Grazien. Botticelli wusste, was er tat. Dieses feinmotorische Wunderwerk ist nicht nur Werkzeug, sondern ein Sinnesorgan. Hände können fühlen, trösten, streicheln, schlagen. Sie sind das unmittelbarste Medium zwischen Geist und Welt. In ihnen liegen mehr Knochen, Gelenke und Nerven als in jedem anderen Körperteil – göttliche Architektur, gewissermaßen.

Und Botticelli? Er hat das begriffen, ohne Anatomie studiert zu haben. Er verstand die Hand in ihrer Form und Funktion. Seine Grazien bewegen sich so selbstverständlich, dass ihre Gesten fast musikalisch wirken. Da ist nichts Angestrengtes, kein Manierismus, kein Posen. Alles fließt, alles ist im Gleichgewicht.

Botticelli malt nicht nur mit seinen Händen, er malt die Hände. Und das so leicht, als hätte er sie gerade erst erfunden. Seine Malerei ist duftig, beinahe flüchtig, wie hingehaucht. Wo sollte da Fortschritt herkommen? Die Malerei kennt keinen Fortschritt, zumindest nicht im technischen Sinn. Sie lebt von Erkenntnis, nicht von Effizienz. Rückschritt hingegen gibt es schon – und vielleicht beginnt er genau dort, wo die drei Grazien verschwinden.

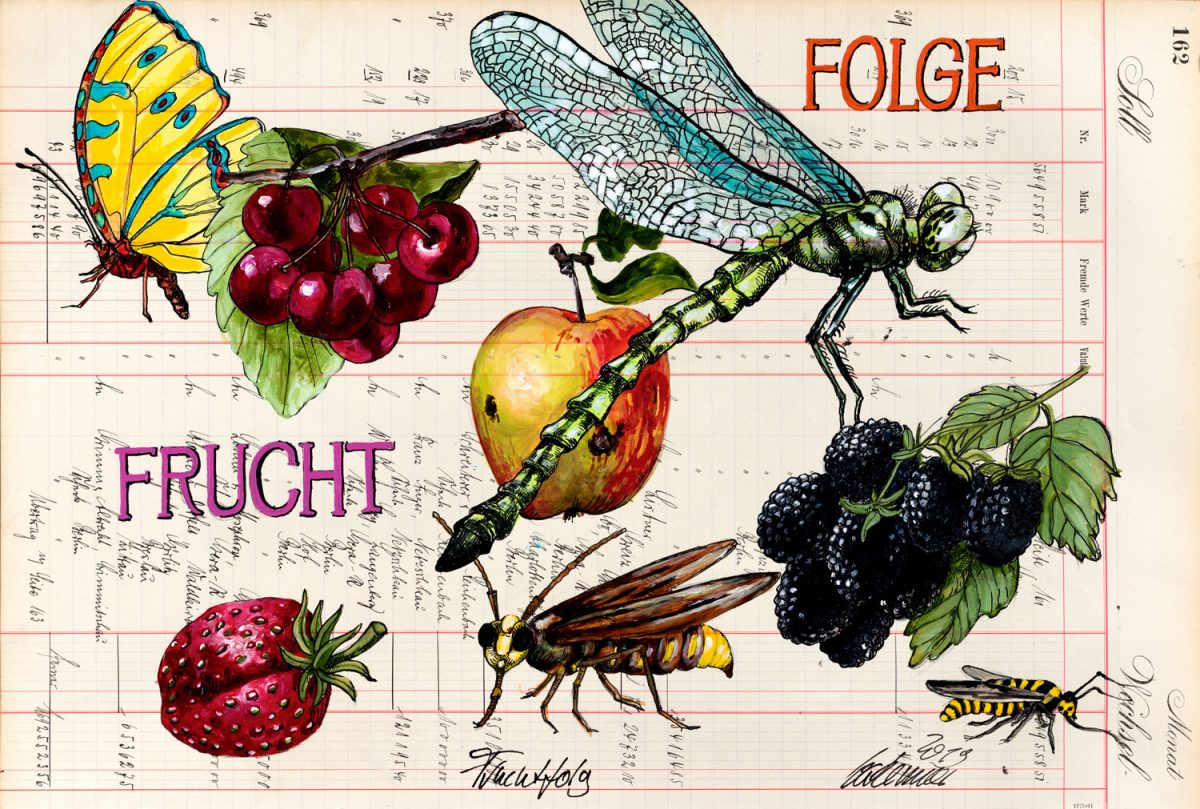

Lucas Cranach – ein früher Vertreter der seriellen Kunst

Vieles war früher, als wir heute gern glauben. Es gibt so etwas wie eine „Ich-Zentrierung“ und eine „kollektive Zentrierung“ auf eine Zeit, die wir für besonders halten, weil wir selbst in ihr leben. Nicht selten entsteht daraus die Vorstellung, wir seien die Größten, Schönsten und Klügsten. In der Kunst könnte man das getrost kunsttheoretische Arroganz nennen.

Nehmen wir Lucas Cranach den Älteren. Er lebte von 1472 bis 1553 – also ein gutes Stück vor der sogenannten Moderne, die sich gern als Ursprung aller Innovation betrachtet. Gerade sie beansprucht den Begriff der seriellen Kunst ganz für sich, als sei er ein Kind des 20. Jahrhunderts.

Doch wer sich mit Cranach beschäftigt, entdeckt: Das Serielle hat tiefere Wurzeln.

Die Werkstatt Cranachs produzierte in einer Form, die man heute ohne Weiteres als serielle Kunstproduktion bezeichnen könnte. Immer wiederkehrende Motive, Variationen in Haltung, Farbe, Ausdruck – das war nicht bloß handwerkliche Routine, sondern eine bewusste Form der Bildgestaltung.

In meinem Beitrag Der Tod der drei Grazien schreibe ich deshalb nicht nur über ein Motiv, sondern über das Prinzip der Wiederholung selbst – über das Serielle als künstlerisches Verfahren.

Recherchiert man, stößt man zuerst auf Andy Warhol, Marilyn Monroe und die Campbell’s-Suppendosen. Die Pop-Art hat die Wiederholung zum ästhetischen Programm erhoben. Doch das, was Warhol und seine Zeitgenossen als Provokation verstanden, war bei Cranach längst alltägliche Praxis.

Auch in der Wiederholung seiner „Grazien“-Motive finden kompositorische und malerische Entwicklungen statt – subtil, aber klar erkennbar. Nicht so spektakulär wie bei Monets Heuhaufen oder seinen Kathedralen, aber ähnlich systematisch. Monet stellte 1891 in der Galerie Durand-Ruel fünfzehn Heuschober aus und vier Jahre später achtundzwanzig Ansichten des Portals der Kathedrale von Rouen.

Cranach malte auf Bestellung, Monet entdeckte das Serielle für den Markt, und Warhol trieb es schließlich zur Perfektion.

Alle drei verband ein kalkulierter Umgang mit Wiederholung – als ökonomische Strategie und zugleich als künstlerisches Konzept.

ANZEIGE FÜR AUSSERGEWÖHNLICHES | Wenn Sie schon klicken - dann bitte auf ein Bild.

Fast alle beginnen unten, und manche bleiben das ganze Leben dort.

Der Zufall spielt auf jeden Fall eine Rolle. Der Galerist Paul Durand-Ruel trifft um 1870 Claude Monet. Zu diesem Zeitpunkt ist der Maler bettelarm.

Jedoch wendet sich das Blatt, als der Galerist ihm dutzendweise die Bilder für 300 Francs abkauft.

Dieser Betrag ist nicht zu unterschätzen, denn er ist das Hundertfache des Tagesverdienstes eines Pariser Arbeiters. Freilich spekuliert Durand-Ruel. Ja, er geht fast pleite. Bis er dann – natürlich in den Vereinigten Staaten – für seine Künstler den Durchbruch schafft.

Danach läuft das Geschäft mit der erst verschmäten Kunst wie geschmiert.

Denken wir nach. Es liegt nahe, in diesem Fall seriell und schnell zu arbeiten. Wo also ist dann genau der Unterschied zwischen serieller Produktion und serieller Kunst? Cranachs Auftragsbücher waren voll. Also produzierte seine Werkstatt Nymphen, Venus Gemälde und auch einige Motive mit den drei Grazien als Motiv in Serie.

Liebe Kunsttheoretiker. Steckt die Idee vom autonomen Künstler in die unterste Schublade mit der Bezeichnung „romantisches Denken“.

Künstler wie Menschen waren nie autonom. Selbst im All ist der Homo sapiens wie auch Katz und Hund vom Sauerstoff abhängig. Das die moderne Ausstellungspraxis bei Monet ihren Anfang nahm, will ich jedoch sofort glauben. Auch anderer Aspekte des Seriellen sind mir einsichtig. Und doch hat immer und auch alles etwas mit dem Markt zu tun.

Vergleiche hinken – aber sie sind aufschlussreich. Mich faszinieren seit jeher die Unterschiede zwischen der Renaissance nördlich und südlich der Alpen. Und ja, auch der Tod der drei Grazien spielt in diesen Überlegungen eine Rolle. Denn irgendwo zwischen Cranach und Pontormo scheint er sich ereignet zu haben – dort, wo das Sinnliche vom Geistigen verdrängt wurde.

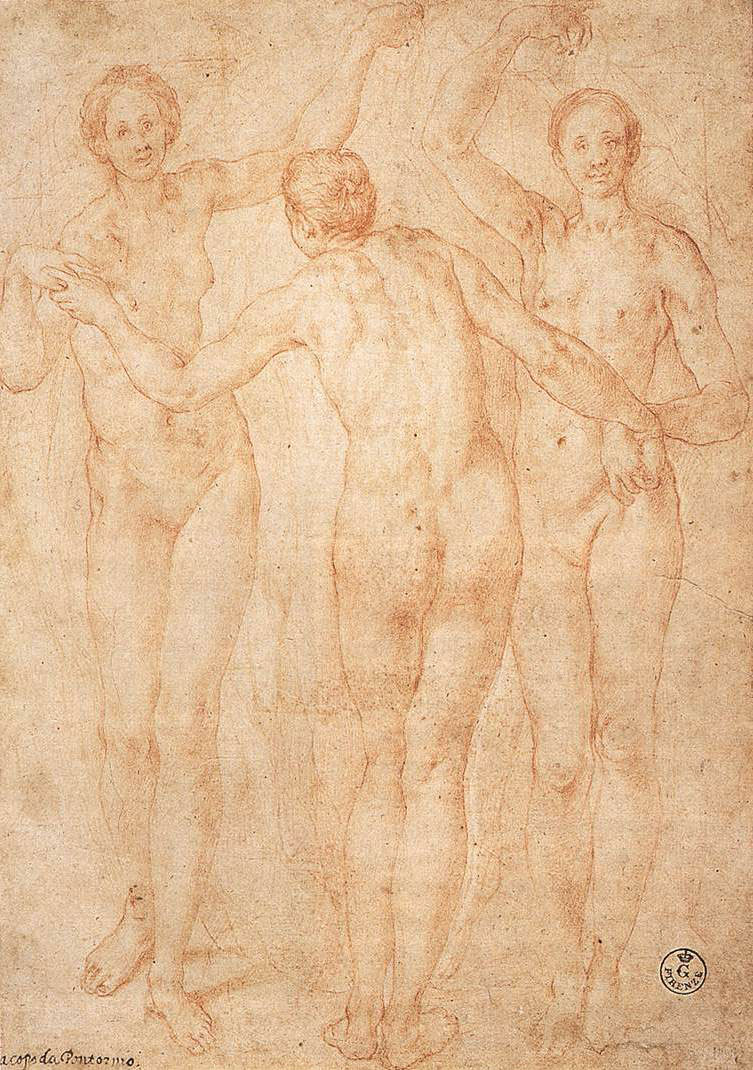

Ein besonders markantes Beispiel bietet der Vergleich zwischen Lucas Cranach d. Ä. und Jacopo Pontormo. Beide malten zur selben Zeit, doch ihre Werke liegen formal wie geistig Lichtjahre auseinander. Cranach, tief verwurzelt in der Werkstattproduktion der Reformation, malt mit sicherer Hand und festem Glauben an Ordnung, Moral und Zweck. Pontormo dagegen, Schüler Andrea del Sartos und Weggefährte des eleganten Bronzino, sucht das Visionäre, das Ergriffene – und riskiert den Absturz in die Ekstase.

Von Pontormo existiert nur eine Zeichnung der drei Grazien, aber schon sie zeigt seine nervöse Energie, seine Unruhe, seine Leidenschaft. Nackt hin oder her – der malerische Furor Pontormos durchzieht sein gesamtes Werk.

Ein Paradebeispiel ist seine „Heimsuchung“ (um 1528, Carmignano). Die Begegnung Marias mit Elisabeth vibriert vor Bewegung und Empfindung. Der Raum ist nicht mehr neutral, sondern bebend. Alles ist emotional aufgeladen – als würde der Glaube selbst Farbe geworden sein.

Wie anders dagegen Cranach, dessen Kunst von Luthers Geist diszipliniert wird. Seine Figuren bleiben irdisch, seine Frauenkörper belehrend, seine Symbolik lehrhaft. Bei Pontormo dagegen wird Religion zur Bühne. Und Theater – das muss man den Katholiken lassen – konnten sie schon immer besser: Pathos, Glanz und Verführung inklusive.

Pontormo wurde nach seinem Tod fast vergessen. Warum? Vielleicht, weil er zu stark, zu eigen, zu wenig angepasst war. Die Kritiker, Theoretiker und Konkurrenten konnten mit dieser Radikalität nichts anfangen. Giorgio Vasari, sein Zeitgenosse und Biograf der italienischen Künstler, war selbst nur ein mittelmäßiger Maler – und schrieb Pontormo kurzerhand klein. Menschlich, subjektiv, ungerecht.

Auch die spätere Kunstgeschichtsschreibung tat sich mit dem Manierismus schwer. Alles, was nicht in das harmonische Schema von Leonardo und Raffael passte, galt als übertrieben. Pontormo, Bronzino, Parmigianino – sie alle wurden als manieriert, als krankhaft, als Zeichen des Verfalls angesehen. Dabei war es genau dieser übersteigerte Ausdruck, der die Moderne vorbereitete.

Der Manierismus bleibt verdächtig, weil er auf der maniera gründet – auf dem persönlichen Stil. Ein Stil, der den Kanon verlässt und das Individuelle zum Gesetz erhebt. Während Cranachs Werkstatt die Kundschaft befriedigt, wagt Pontormo den Aufbruch ins Unbekannte: eine Malerei, die keine Antworten mehr gibt, sondern Fragen stellt.

Vielleicht ist der Tod der drei Grazien nichts anderes als das Ende der klassischen Harmonie – der Verlust der sinnlichen Selbstverständlichkeit. Nach der Moderne blieb die Idee des Leibes als Ausdruck des Göttlichen auf der Strecke. Was folgte, war das Denken ohne Körper.

Doch die Kunst lehrt uns: Wenn die drei Grazien sterben, ist das nicht das Ende, sondern eine Pause. Bis jemand sie wieder zum Leben küsst.

ANZEIGE FÜR AUSSERGEWÖHNLICHES | Wenn Sie schon klicken - dann bitte auf ein Bild.

Der junge Rubens treibt es bunt – und er hält sich nicht an die Regeln.

In seinem Gemälde weigert er sich standhaft, den hellenistischen Typus der klassischen Grazien-Gruppe zu übernehmen. Stattdessen gibt er ihnen einen reich gefüllten Blütenkorb in die Hand und lässt sie aus dem Kreis der überlieferten Komposition heraustanzen. So werden seine Grazien nicht länger Sinnbilder idealer Schönheit, sondern Verkörperungen des Überflusses, der Natur – ja, fast eines sprudelnden Lebensbrunnens.

Ob all die später entstandenen dekorativen Artefakte, die auf dieses Motiv anspielen, tatsächlich auf Rubens’ Komposition zurückgehen, lässt sich schwer beweisen.

Doch wir wissen, wie das läuft: Es gibt immer jene Pappenheimer, die hemmungslos kopieren – und das Geklaute dann als eigene Eingebung verkaufen.

Etwa zehn Jahre später schuf Peter Paul Rubens jene wohl berühmteste Darstellung der drei Grazien, die heute im Prado zu sehen ist.

Nach dem frühen Tod seiner ersten Frau heiratete er Hélène Fourment – und fand in ihr sein lebendes Ideal.

Jetzt muss es einmal ausgesprochen werden:

Die drei Grazien sind die Verkörperungen von Poesie, Malerei und Musik.

Als ich das Handwerk der schönen Künste erlernte, grüßte ich sie täglich – die drei Grazien am Eingang der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Dort hingen sie als antikes Relief an der Wand. Andere deuten sie anders, doch für mich sind sie diese drei schöpferischen Kräfte. Ganz eigennützig, natürlich. Aber ich lasse auch die übrigen Lesarten gelten – die Antike hat schließlich immer recht.

Irgendwo habe ich einmal gelesen: „Natura wird von den Grazien entschleiert.“

Und in der Tat – wer kann uns mehr vom Leben lehren als die reine Natur?

Ja, Rubens’ Gemälde ist erotisch. Im Vordergrund die drei Grazien, deren Haut im warmen Licht schimmert; im Hintergrund drei friedlich grasende Rehe – Sinnbild der Sanftheit. Ein dicker Putto umklammert ein Füllhorn, aus dem das Wasser des Lebens fließt. Alles atmet Üppigkeit, Fruchtbarkeit, Bewegung.

Doch wer glaubt, Rubens habe hier nur idealisiert, irrt. Sieht man genau hin, sind die Körper realistisch, mit aller Fülle und Schwere des Lebens gemalt. Rubens war, lange vor Courbet, ein Realist – wenn auch ein Realist der barocken Lebensfreude.

An der malerischen Qualität dieses grandiosen Werkes lässt sich ablesen, dass es wohl in allen Teilen von der Hand des Meisters selbst stammt – geschaffen nicht auf Bestellung, sondern aus reinem Vergnügen. Kein Auftraggeber ist bekannt. Nur der Maler – und seine Lust am Leben.

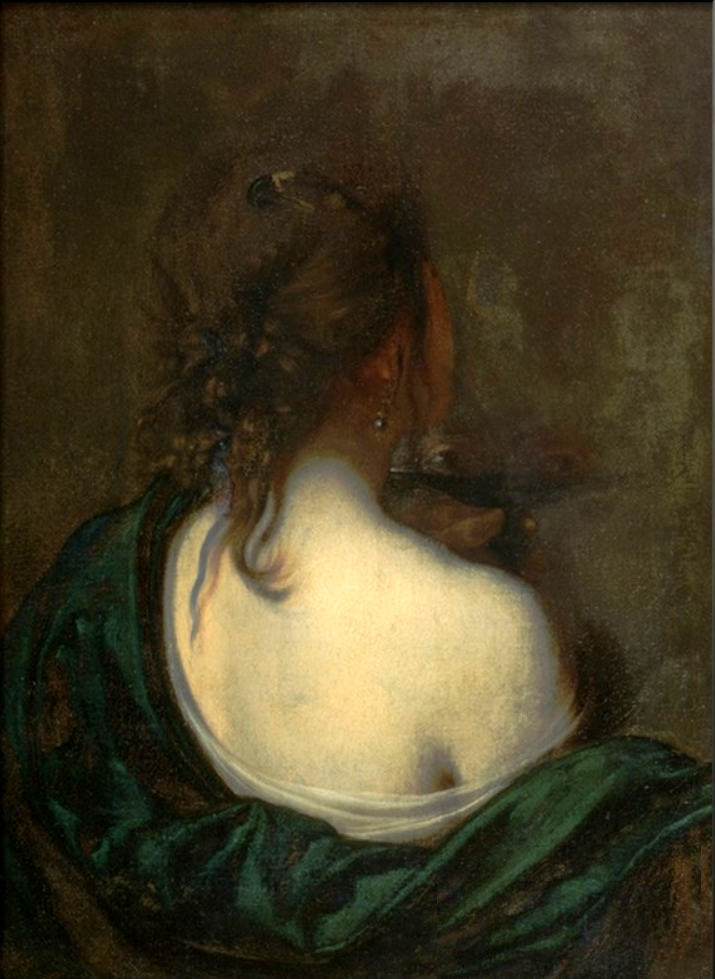

Auch der Maler Francesco Furini wurde erst im 20. Jahrhundert wiederentdeckt

Ob man ihn einst in Sippenhaft mit den Manieristen um Pontormo nahm, ist ungewiss. Sicher ist nur: Er zählt zu den wichtigsten Protagonisten der florentinischen Malerei des frühen 17. Jahrhunderts und markiert den Übergang zum Hochbarock.

Man spürt es sofort – die Leichtigkeit der himmelstrebenden Manieristen ist verflogen.

Im Barock wird alles fülliger, sinnlicher, aber auch schwerer.

Die Körper haben Gewicht bekommen, die Bewegung verliert ihre Unschuld, und das Licht scheint nicht mehr von oben, sondern aus dem Inneren zu kommen.

Was mir bei Furini besonders auffällt, sind seine Figuren – vor allem jene, die dem Betrachter den Rücken zukehren.

Manchmal verschwindet ihr Antlitz vollständig im Nichts. Der Maler bricht damit bewusst unsere Sehgewohnheit: Er verweigert den Blick ins Gesicht, den direkten Zugang, den wir sonst als selbstverständlich empfinden.

Manche mögen deshalb sagen, ein solches Bild sei sinnlos.

Ich sehe das Gegenteil. Für mich ist diese Haltung ein mutiger Schritt in Richtung Abstraktion. Der Rückenausschnitt, die Linien des Gewands, die Körperhaltung – all das wird zu einer eigenen, in sich geschlossenen Form. Ein autonomes Bild im Bild.

Ich bin überzeugt, dass Künstler aus einer inneren Intention heraus arbeiten. Nicht aus einem theoretischen Schema, wie es der gelehrte Betrachter gern unterstellt. Das, was einmal tief erfasst und erlernt wurde, fließt unwillkürlich in die Arbeit ein – ohne Kalkül, ohne Reflexion, aber mit voller Bewusstheit des Handwerks.

ANZEIGE FÜR AUSSERGEWÖHNLICHES | Wenn Sie schon klicken - dann bitte auf ein Bild.

Furini hat, wahrnehmungspsychologisch betrachtet, das Richtige getan.

Durch das Verbergen und Verschleiern steigert er die Begierde des Betrachters, mehr zu sehen. Dieses Spiel mit der Andeutung kennen wir auch von zahlreichen zeitgenössischen Künstlern – ein bewährtes Mittel, das den Reiz des Unerreichbaren nährt.

All diesen Strategien haftet etwas an, das man mit einem Augenzwinkern als „Leonardismus“ bezeichnen könnte. Schließlich wird das Sfumato, das sanfte Verwischen der Grenzen, ebenso wie die Kunst des Helldunkels gemeinhin auf Leonardo da Vinci zurückgeführt.

Furini jedoch ist weniger Leonardist als vielmehr ein Caravaggeschi – ein Anhänger jener dramatischen Lichtregie, die auf Caravaggio zurückgeht. Seine dunklen Hintergründe, die starken Kontraste und das fast theatralische Herausarbeiten der Körper bezeugen diese Nähe.

An dieser Stelle ist über die malerische Behandlung des Haars sprechen, das seinen Protagonistinnen eine unverkennbare, sinnlich-erotische Präsenz verleiht. Also lesen Sie meinen Beitrag HAAR UND HASE IN DER KUNST..

INFOBOX | Die drei Grazien

Die drei Grazien – auch Chariten genannt – zählen zu den anmutigsten Figuren der griechischen Mythologie.

Ihre Namen: Aglaia (Glanz), Euphrosyne (Freude) und Thalia (Blüte oder die Üppige).

Sie verkörpern Schönheit, Anmut und Lebensfreude – Tugenden, die seit der Antike als Ausdruck menschlicher und göttlicher Harmonie gelten.

In der Mythologie gelten sie als Töchter des Zeus und der Hera. Ihre Aufgabe: das Leben mit Grazie zu erfüllen, das Schöne zu fördern, Liebe, Kreativität und Musik zu nähren.

Die frühesten bekannten Darstellungen stammen aus dem antiken Griechenland, besonders aus der klassischen und hellenistischen Epoche. Eine der ältesten Darstellungen findet sich auf dem Pergamonaltar (2. Jh. v. Chr.), wo die Chariten in einem kultischen Zusammenhang erscheinen. Von da an wurden sie zu einem festen Motiv griechischer Kunst.

Die Römer übernahmen die drei Grazien in ihre eigene Bildwelt. Ihre Darstellungen ähneln den griechischen Vorbildern, doch rücken sie stärker das Sinnliche, Materielle und das Festliche in den Vordergrund.

In der Renaissance erlebten die Grazien ihre große Wiedergeburt:

Künstler wie Sandro Botticelli, Raffael und Peter Paul Rubens gaben ihnen neue Körper und Bedeutung. Sie verwandelten das antike Ideal der Grazie in Sinnbilder der schönen Künste – für Musik, Tanz, Poesie und Malerei.

Ihre ikonische Dreiergruppe – meist nackt, in einer fließenden Umarmung – wurde zum Sinnbild für Harmonie, Austausch und schöpferische Inspiration. Bis heute steht ihr Bild für die Idee, dass Kunst, Schönheit und Leben untrennbar miteinander verbunden sind.

Charles André van Loo (1705–1765) war ein französischer Maler des Rokoko, jener Epoche, in der Anmut, Leichtigkeit und ornamentale Schönheit den Geist der Zeit bestimmten.

In Bezug auf die Verwendung der drei Grazien als Motiv ist zu beachten, dass van Loo ein breites Spektrum an Themen behandelte – von historischen über mythologische bis hin zu allegorischen Szenen. Zwar waren die Grazien seit der Renaissance ein beliebtes Sinnbild für Schönheit und Harmonie, doch van Loo griff sie nicht mit derselben Häufigkeit auf wie einige seiner Zeitgenossen.

Im Verhältnis zu François Boucher, dem unbestrittenen Meister der „graziösen Frivolität“, wirkt van Loo zurückhaltender.

Er bleibt dem Ideal der Linie verpflichtet, der klaren Form und der kontrollierten Komposition. Wo Boucher den Betrachter mit Überschwang und Verführung umgarnt, hält van Loo Distanz – fast so, als wolle er das Sinnliche zügeln. Seine Malerei besitzt deshalb eine klassizistische Anmutung: das Zeichnerische dominiert, Binnen- und Außenformen werden durch präzise Konturen voneinander getrennt.

Trotz dieser Strenge ist van Loo ein Kind des Rokoko. Seine Werke sind elegant, farbfreudig und von einem feinen dekorativen Rhythmus getragen. Er versteht es, Anmut und Kontrolle, Bewegung und Ordnung miteinander zu verbinden. Im Gegensatz zum barocken Pathos eines Rubens oder zur dramatischen Lichtführung eines Caravaggio zeigt das Rokoko eine Welt des Spiels, des Charmes und der kultivierten Oberfläche.

Die Nacktheit wird in dieser Epoche nicht als Provokation verstanden, sondern als künstlerisches Mittel, um Schönheit, Harmonie und Vollkommenheit zu feiern. Sie dient weniger der Naturalistik als der Idealisierung – eine Form des ästhetischen Spiels mit der Perfektion des Körpers.

Auch van Loo setzt die nackte Figur meist in mythologische oder allegorische Zusammenhänge.

Damit reiht er sich in die Tradition von Rubens und Boucher ein, verschiebt aber den Akzent: weg von der Üppigkeit, hin zu einer stilisierten, kontrollierten Sinnlichkeit. Seine Grazien – sofern er sie darstellt – sind weniger Verkörperungen des Fleisches als vielmehr Zeichen des ästhetischen Gleichgewichts, ein Nachklang der klassischen Ordnung in einer Zeit, die sich zunehmend dem Dekorativen hingibt.

So kündigt sich in seinen Bildern bereits an, was später als „Der Tod der drei Grazien“ empfunden werden könnte – der Moment, in dem Anmut und Sinnlichkeit zur Form erstarren und die lebendige Leiblichkeit der Kunst langsam zu verblassen beginnt.

ANZEIGE FÜR AUSSERGEWÖHNLICHES | Wenn Sie schon klicken - dann bitte auf ein Bild.

Die „graciöse Frivolität“ im Werk von François Boucher steht exemplarisch für jene Leichtigkeit, Anmut und sinnliche Verspieltheit, die das Rokoko prägten.

Boucher war einer der führenden Künstler dieser Epoche – ein Maler, der die Ernsthaftigkeit und Strenge des Barock hinter sich ließ, um eine Welt der Verführung, Anmut und zarten Ironie zu erschaffen.

Seine Gemälde sind von dekorativer Eleganz durchdrungen, in denen alles schwebt und fließt. Licht, Farbe, Bewegung – alles scheint von einer schwerelosen Grazie getragen. Und doch liegt unter dieser Oberflächenleichtigkeit ein subtiles Wissen um die Vergänglichkeit des Begehrens.

In der erotischen Dimension seiner Kunst zeigt Boucher eine unverkennbare Vorliebe für Darstellungen von Liebe, Vergnügen und sinnlichen Freuden. Seine Figuren – oft nackt oder halbnackt – bewegen sich in idyllischen Landschaften, umgeben von Blumen, Putti und Stoffen, die mehr enthüllen als verhüllen. Die Erotik seiner Bilder ist selten explizit, niemals vulgär; sie lebt vom Andeuten, vom Spiel, vom Atem der Verführung.

Für die Gesellschaft des 18. Jahrhunderts, insbesondere für die französische Aristokratie, war Boucher ein Meister des Begehrten. Seine Werke schmückten Salons und Boudoirs, sie waren Spiegel einer Zeit, die Kunst als Flucht aus den Mühen des Alltags verstand. Das Rokoko war die Ästhetik des hedonistischen Lebensgefühls – leicht, verführerisch, scheinbar ohne Schwere.

Die Frauen dieser Epoche spielten in Bouchers Werk eine zentrale Rolle. Viele seiner Modelle stammten aus der Aristokratie, manche waren Mäzeninnen, andere Hofdamen oder Geliebte einflussreicher Männer. Sie alle fanden sich wieder in den idealisierten Gestalten seiner Bilder – in den Venusfiguren, Nymphen und Grazien, die Schönheit, Grazie und Charme verkörperten.

Diese Darstellungen sind keine Abbildungen des Realen, sondern Stilisierungen des Begehrens. Sie spiegeln ein Frauenbild, das von Eleganz, Verspieltheit und einer kultivierten Form der Sinnlichkeit lebt – nie roh, nie direkt, sondern immer im Zwielicht zwischen Verführung und Tugend.

Die Erotik bei Boucher ist daher keine Pornografie, sondern eine Ästhetik des Lebensgenusses. Sie steht im Einklang mit den Werten des Rokoko: Freude, Vergnügen, Leichtigkeit.

Und doch ahnt man in diesem übersteigerten Ideal bereits die kommende Leere – den Moment, in dem sich das Sinnliche zur bloßen Form verflüchtigt.

So gesehen ist Boucher ein letzter großer Zeuge vor dem Tod der drei Grazien – bevor die Kunst die Körper verlässt und die Idee das Fleisch verdrängt.

Johann Zoffany (1733–1810) war ein deutscher Maler des 18. Jahrhunderts, der den größten Teil seines Lebens in England verbrachte

Sein Werk bewegt sich zwischen Rokoko und beginnender Neoklassik, doch tatsächlich überschreiten seine Bilder jede klare stilistische Grenze. Zoffany war ein Beobachter – detailversessen, psychologisch scharfsinnig und dabei stets ein wenig ironisch.

Berühmt wurde er für seine Gruppenporträts und Theaterszenen, in denen er gesellschaftliche Milieus mit erstaunlicher Lebendigkeit festhielt. Seine Malerei verrät einen präzisen Blick: nichts Zufälliges, alles wohlkomponiert, von einem kühlen Realismus getragen, der dem Betrachter dennoch Nähe gewährt.

Bei meiner Recherche stieß ich jedoch auf ein Gemälde, das so gar nicht in dieses Bild passt. Es zeigt die drei Grazien – und zwar auf eine Weise, die in Zoffanys Œuvre ungewöhnlich intim erscheint. Die Körper der Figuren schmiegen sich eng aneinander, ihre Haltungen wirken vertraut, fast verschmolzen. Diese innige körperliche Nähe findet man in den traditionellen Darstellungen des Motivs kaum.

Vieles spricht dafür, dass es sich um ein Werk privater Natur handelt, vielleicht eine Übung, vielleicht ein Geschenk. Doch gerade diese kleine Tafel offenbart Zoffanys feines Gespür für Gestik, Bewegung und Körpersprache. Der Maler, der sonst die Bühne des Lebens mit distanzierter Präzision betrachtete, scheint hier – für einen Moment – in den Bann der Grazien geraten zu sein.

So zeigt auch dieses Bild, dass selbst im ausgehenden Rokoko der alte Zauber noch nachwirkte, ehe der Tod der drei Grazien endgültig in der Kunstgeschichte eintrat

George Frederick Watts (1817–1904) war einer der bedeutendsten britischen Maler und Bildhauer des 19. Jahrhunderts.

Er wirkte in der viktorianischen Ära, jener langen Regierungszeit von Königin Victoria (1837–1901), die geprägt war von tiefgreifenden gesellschaftlichen, kulturellen und technischen Veränderungen.

Watts war ein ausgesprochen vielseitiger Künstler, dessen Werk sich über verschiedene Genres und Stilrichtungen erstreckt – von Porträts über Historienbilder bis hin zu symbolischen Allegorien.

Ihn interessierte weniger die äußere Erscheinung als die innere Idee: das Streben des Menschen nach Sinn, nach moralischer Ordnung und nach Schönheit.

Wie viele Künstler seiner Zeit griff er auf mythologische und allegorische Themen zurück, doch er deutete sie mit einer neuen, fast metaphysischen Ernsthaftigkeit. Der nackte Körper diente ihm nicht der Sinnlichkeit, sondern wurde zum Träger universeller Ideen – Symbol für Reinheit, Schmerz, Liebe und Vergänglichkeit.

In seiner Bildwelt vollzieht sich damit eine entscheidende Wendung:

Der Körper ist nicht länger Ausdruck des Irdischen, sondern Medium des Geistigen. Die sinnliche Erscheinung verwandelt sich in Bedeutung, das Fleisch in Zeichen.

Watts’ Figuren stehen – still, monumental, entrückt – an der Schwelle zwischen Mythos und Moral. Damit kündigt sich an, was in der Kunst der Moderne zur Gewissheit wird: das allmähliche Verschwinden der Leiblichkeit, jener Prozess, den man vielleicht mit Recht als Tod der drei Grazien bezeichnen kann.

Ein berühmtes Beispiel seiner Malerei ist das Werk „Hope“ (Hoffnung).

Zwar zeigt es keine nackte weibliche Figur, doch veranschaulicht es auf eindrucksvolle Weise Watts’ malerische Sensibilität und seine Fähigkeit, Emotion in Symbol zu verwandeln.

Das Gemälde zeigt eine blinde Frau, die auf einer Erdkugel sitzt und auf einer fast verstummten Lyra spielt – nur eine einzige Saite ist geblieben. Diese fragile Geste, zwischen Verzweiflung und Glauben, macht die Allegorie der Hoffnung zu einem der ergreifendsten Bilder des 19. Jahrhunderts.

Mit zarten Farbklängen und gedämpftem Licht schafft Watts eine Atmosphäre stiller Innigkeit. Nichts an diesem Werk ist auf äußere Schönheit gerichtet; alles zielt auf das Innere, auf den seelischen Zustand des Menschen.

Gerade in dieser geistigen Überhöhung liegt die Distanz zu den sinnlichen Idealen früherer Jahrhunderte. Die „Grazien“ haben die Bühne verlassen, die Leiblichkeit ist entkörperlicht – und die Hoffnung spielt nur noch auf der letzten Saite.

ANZEIGE FÜR AUSSERGEWÖHNLICHES | Wenn Sie schon klicken - dann bitte auf ein Bild.

Watts malte ebenfalls die drei Grazien – allerdings in seiner ganz eigenen Interpretation.

Sein Gemälde „The Three Graces“ zeigt die mythologischen Figuren nicht in der üblichen, anmutig-verspielten Form, wie wir sie seit der Renaissance kennen, sondern in einer stilleren, fast geistigen Erscheinung.

Die Figuren wirken ernst, gesammelt, nach innen gekehrt. Watts interessiert sich weniger für das sinnliche Miteinander der Körper als für das, was zwischen ihnen geschieht – die unsichtbare Spannung, das moralische oder geistige Band. Seine Grazien sind keine Verkörperung des Fleisches mehr, sondern Allegorien des Seins.

Die oft zitierte Aussage, sein Werk „Hope“ sei die bekannteste Aktdarstellung in seinem Œuvre, ist schlicht falsch. Hope ist kein Aktbild, sondern eine Allegorie – und wer es anders behauptet, hat entweder schlecht recherchiert oder sich von einer KI-Fantasie in die Irre führen lassen.

Denn ja, die künstliche Intelligenz kann hilfreich sein, aber sie ist kein Seher. Sie imitiert, kombiniert, fabriziert – und produziert dabei nicht selten Bullshit, der mit erstaunlicher Selbstsicherheit daherkommt. Sie weiß nichts, sie ahnt nur. Und in diesem Fall hat sie, passend zum Thema, blind geraten.

Obwohl Gustave Courbet meines Wissens die „Drei Grazien“ nie direkt gemalt hat, gehört er dennoch unbedingt in diesen Zusammenhang. Denn mit ihm verschiebt sich der Blick – weg von der Allegorie, hin zur Wirklichkeit.

Schon bei Rubens lässt sich eine Vorform dieses Realismus erkennen. Es gibt zwar keinen sicheren Beweis, dass Hélène Fourment für das Gemälde „Die drei Grazien“ Modell stand, doch vieles spricht dafür. Ein Vergleich mit „Das Pelzchen“ genügt, um zu erkennen, dass Rubens hier ein Aktporträt seiner angebeteten Frau geschaffen hat – und zwar in erstaunlich realistischer Manier. Schönheit und Sinnlichkeit werden nicht idealisiert, sondern leibhaftig gefeiert.

Courbet führt diese Entwicklung weiter – und zerstört sie zugleich.

Er gilt zu Recht als der Erfinder des Realismus, da er konsequent nach dem Modell arbeitete und als einer der ersten Maler Fotografien als Vorlage nutzte. Seine Körper sind keine Symbole mehr, keine Verkörperungen mythologischer Ideen. Sie sind, was sie sind: Körper.

Mit Courbet bricht ein ganzes System zusammen. Die allegorische Rechtfertigung des Aktes entfällt. Der Blick ist direkt, ungeschützt, ohne Schleier.

Das nackte Fleisch tritt an die Stelle der „Grazien“.

Ist das also der Moment, an dem ihr Tod beginnt? Der Tod der drei Grazien.

Vielleicht. Denn mit Courbet wird das Sinnliche seiner Metaphern beraubt – und bleibt plötzlich bloß real.

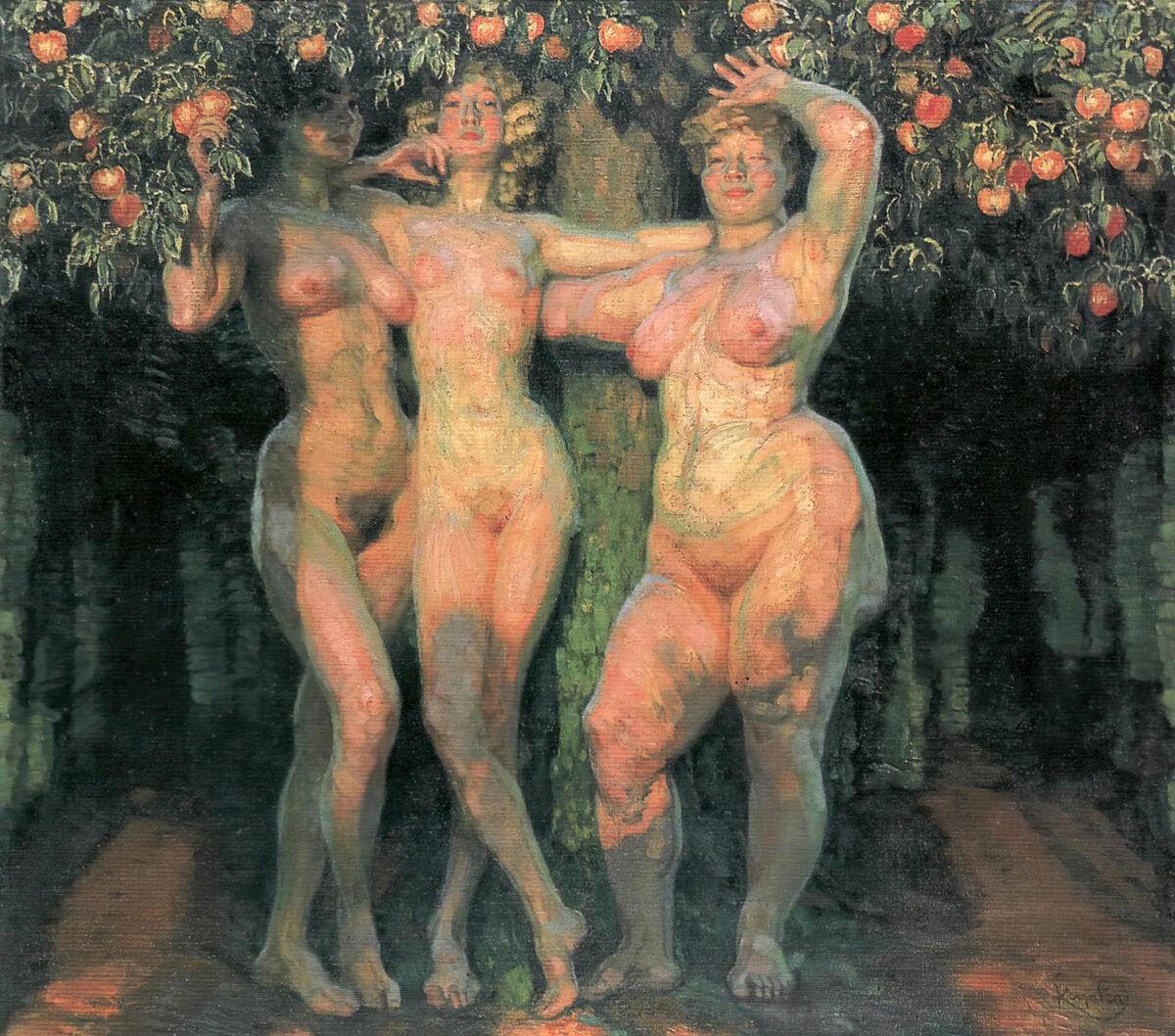

Ich frage mich – wie wohl viele meines Faches –, was eigentlich moderne Kunst ist und woran man sie erkennt. Überraschenderweise lässt sich diese Frage am Werk von Lovis Corinth recht gut beantworten.

Corinth war ein Meister der stilistischen Wandlung. Sein Werk umfasst Phasen des Impressionismus, Symbolismus und Expressionismus. Diese Experimentierfreude, die Bereitschaft, neue Wege zu gehen und sich keinem Stilzwang zu unterwerfen, macht ihn zu einem der ersten wirklich modernen Künstler. Wandel ist sein Markenzeichen.

Er reagierte sensibel auf die Umbrüche seiner Zeit – auf das Ende des 19. und den Beginn des 20. Jahrhunderts, jene Schwelle, an der die Kunst begann, sich von der Tradition zu lösen. Künstler wie Corinth stellten die überlieferten Konventionen infrage, suchten nach neuen Ausdrucksformen und fanden zu einer subjektiven Handschrift, in der Emotion und Erfahrung wichtiger wurden als akademische Regeln.

Auch in der Aktmalerei brachte Corinth diesen Geist der Erneuerung zum Ausdruck.

Er verband das Traditionelle mit dem Zeitgenössischen, das Mythische mit dem Sinnlichen. Seine Figuren sind weder idealisiert noch bloß naturalistisch, sondern von einer rohen, unmittelbaren Lebendigkeit. Der Körper wird bei ihm nicht mehr zur Allegorie, sondern bleibt sich selbst treu – verletzlich, begehrlich, echt.

Gerade darin liegt seine Modernität: Er zeigt den Menschen als Wesen im Konflikt mit sich selbst, schwankend zwischen Schönheit und Verfall.

Corinths Beitrag zur Moderne besteht nicht in der Abkehr vom Akt, sondern in seiner Erneuerung. Er führte die Aktmalerei über die Schwelle der Moderne, indem er sie psychologisch auflud und formal befreite.

Sein Gemälde der „Drei Grazien“ zeigt das deutlich.

Obwohl das Thema mythologisch ist, sind die Körper real und von kräftiger Präsenz. Der Blick der linken Grazie – selbstbewusst, fast herausfordernd – richtet sich direkt auf uns.

Mit diesem Blick sind wir bereits nahe an unserer eigenen Zeit.

František Kupka (1871–1957) war ein tschechisch-französischer Maler und zählt zu den Pionieren der abstrakten Kunst. Sein Werk steht im Spannungsfeld zwischen Orphismus und dem frühen Abstrakten Expressionismus, und er gehört zu jenen Künstlern, die den Körper in reine Farbe, Form und Bewegung auflösen wollten.

Doch bevor er in diese geistigen Sphären aufbrach, beschäftigte sich Kupka intensiv mit der Aktmalerei. In seinen frühen Arbeiten suchte er den menschlichen Körper nicht nur als physische Erscheinung, sondern als Träger einer spirituellen Dimension zu verstehen. Der Leib wurde ihm zum Übergang zwischen Materie und Idee – ein Motiv, das er in immer abstraktere Formen überführte.

Und doch, ausgerechnet bei seinen „Drei Grazien“, begegnet uns eine ganz andere Seite Kupkas: deftig, barock, fast derb. Die drei Gestalten wirken fleischlich, übermütig, ja beinahe karikierend. Man spürt, dass der Künstler hier mit dem Sujet spielt – als wolle er die alte Bildtradition noch einmal durch den Kakao ziehen, bevor er sie hinter sich lässt.

Man könnte sagen: Kupka nimmt das Ganze nicht mehr ernst, und gerade darin liegt die Pointe. Wo Rubens noch feierte, Corinth noch fühlte, beginnt Kupka schon zu ironisieren.

Vielleicht ist das der Moment, in dem die Grazien endgültig ihren Körper verlieren – zuerst im Lachen des Künstlers, dann in der reinen Abstraktion.

Nach der ironischen Brechung des Themas bei Kupka scheint der Körper ein letztes Mal aufzuleuchten – nicht mehr als Allegorie, sondern als Erinnerung.

Die barocke Üppigkeit ist passé, die Ironie der Avantgarde abgeklungen.

Was bleibt, ist das Private, das Flüchtige, das Licht auf der Haut.

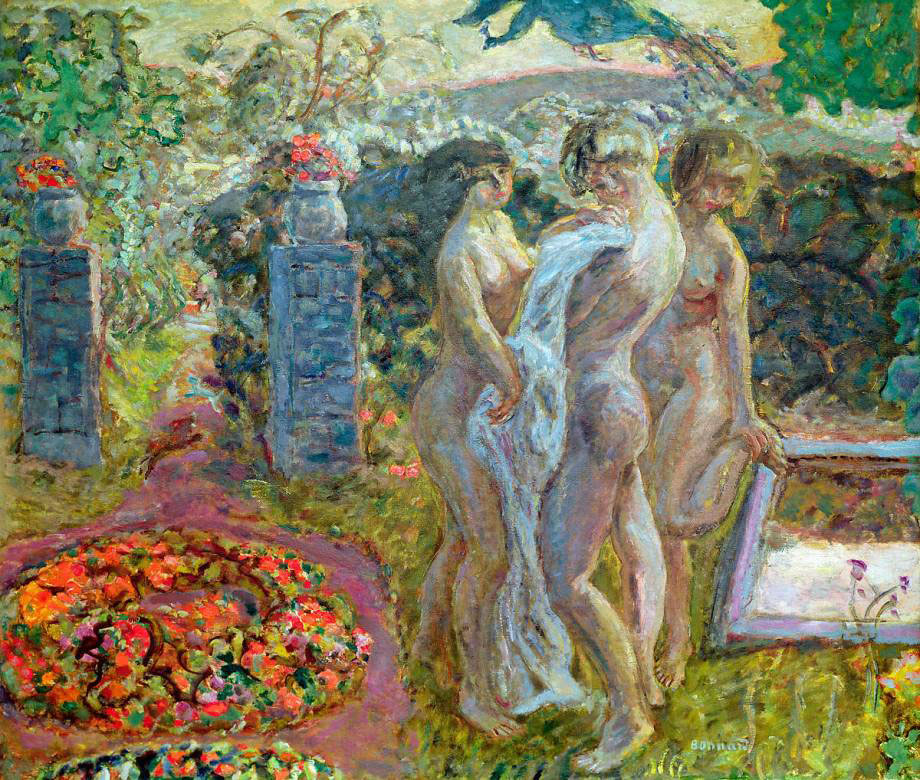

Pierre Bonnard (1867–1947) war ein französischer Maler und Grafiker, einer der führenden Vertreter des Post-Impressionismus und der Künstlergruppe Les Nabis („Die Propheten“). Diese Bewegung, die sich Ende des 19. Jahrhunderts formierte, suchte nach neuen Ausdrucksformen für Farbe, Fläche und Wahrnehmung – weg vom Realismus, hin zu einer inneren Vision der Welt.

In der Aktmalerei war Bonnard bekannt für seine intimen, häufig sinnlichen Darstellungen des weiblichen Körpers, die er in seinem unverwechselbar zarten Stil gestaltete. Lebhafte Farben, feine Linien und eine fast träumerische Atmosphäre kennzeichnen seine Arbeiten. Er malte meist in seinem eigenen Haus oder im Garten, oft aus der Erinnerung, wodurch seine Bilder etwas Entrücktes, Unwirkliches erhalten – wie Erinnerungen, die langsam verblassen.

Bonnard war jedoch kein Allegoriker. Mythologische Themen wie die Drei Grazien interessierten ihn nicht. Wenn ein Bildtitel „Les trois grâces“ lautet, dann bezieht er sich schlicht auf die drei weiblichen Akte, nicht auf eine tiefere Bedeutung. Die Allegorie ist verschwunden – was bleibt, ist der Moment.

Pablo Picasso nannte Bonnard spöttisch einen „Neo-Impressionisten“ und „Dekadenten“. Er warf ihm vor, die Natur zu schön zu sehen, zu langsam, zu empfindsam zu malen. In einem Zeitungsartikel wird Picasso mit den Worten zitiert:

„Noch etwas nimmt mich gegen Bonnard ein – wie er die gesamte Bildoberfläche als zusammenhängendes Farbfeld füllt, mit einer Art kaum wahrnehmbarem Gezitter, Pinselstrich für Pinselstrich, Zentimeter für Zentimeter, aber vollständig ohne jeden Kontrast.“

Ob Picasso das wirklich gesagt hat, bleibt fraglich. Recherchiert man weiter, stößt man auf den Kunsthistoriker Wilhelm Hausenstein, der offenbar für diese Herabsetzung verantwortlich war.

Ich antworte mit Henri Matisse, der den Kunsttheoretikern gegenüber stets misstrauisch blieb:

„Die Wahrheit ist, dass ein Maler eben nur mit der Palette in der Hand existiert und dann tut, was er kann.“

Man meint oft, Bildtitel spielten eine große Rolle – als Schlüssel zur Deutung, als Hinweis auf Intention und Inhalt.

Doch meist sind sie nichts weiter als mässige Beschreibungen dessen, was ohnehin zu sehen ist.

Denn der Tod der drei Grazien war längst eingetreten, bevor Bonnard sie – vielleicht unwissentlich – noch einmal aufleben ließ. Ihre eigentliche Bedeutung war da schon verloren. Was blieb, war nur noch das Licht auf der Haut, ein letzter Abglanz des Sinnlichen, ehe auch er in Farbe zerfloss.

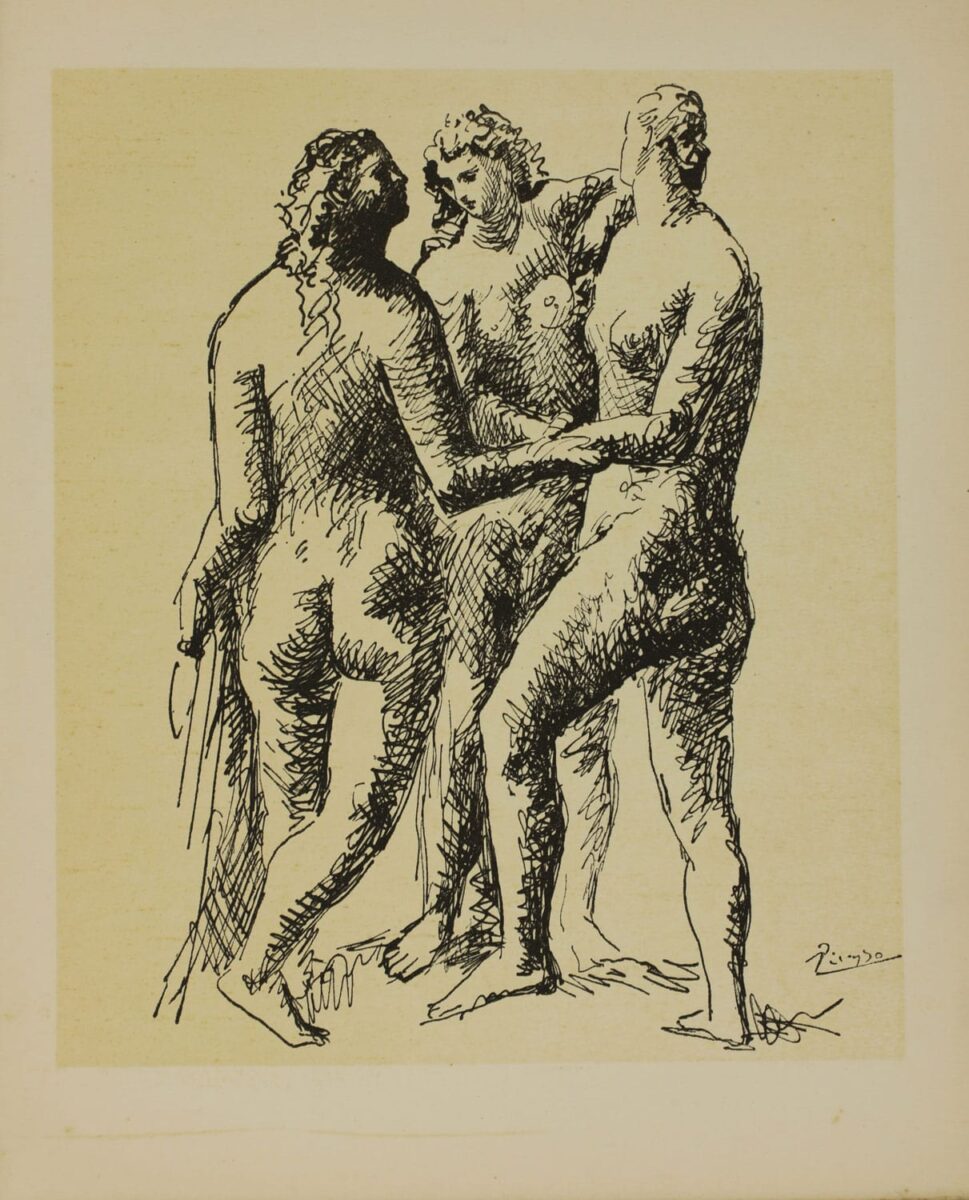

Ein bekanntes Beispiel ist Picassos Gemälde „Les Trois Grâces“, das er 1921 schuf.

Oft wird es auch unter dem Titel „Drei Frauen am Brunnen“ geführt – ein Umstand, der bestens zeigt, wie willkürlich die Betitelung von Kunstwerken sein kann.

Tatsächlich existieren mehrere Gemälde und Zeichnungen Picassos, die unter dem Namen „Die drei Grazien“ firmieren. Doch außer der Tatsache, dass drei Frauen dargestellt sind, lässt sich kaum ein inhaltlicher Bezug zur mythologischen Tradition erkennen. Die antike Idee der Anmut und Harmonie hat hier längst keine Bedeutung mehr.

Einige Theoretiker wollen sogar im Werk „Les Demoiselles d’Avignon“ eine moderne Variante der Drei Grazien sehen. Eine gewagte These – und zugleich ein gutes Beispiel dafür, wie verzweifelt man versucht, alte Deutungsschemata auf neue Kunst zu übertragen.

Denn die Exegese dieses Bildes steht in völligem Gegensatz zu jener Titelbehauptung.

In den Demoiselles ist nichts mehr anmutig, nichts harmonisch, nichts grazil.

Hier werden die Körper zerlegt, zerschnitten, fragmentiert – das Fleisch wird zur Form, die Form zur Fläche.

Mit Picasso endet endgültig das, was einst als göttliche Anmut galt. Die Grazien sind nicht nur gestorben – sie sind auseinandergebrochen.

Wenn man weiter recherchiert, findet man mit einiger Mühe Werke von Fernand Léger, Jan Metzinger oder auch Fernando Botero, die diesen Titel tragen, sich jedoch offensichtlich lediglich auf die drei Frauen beziehen. Sprich drei Frauen = drei Grazien

Letztendlich meint man in der Gegenwart die drei Töchter des Zeus und der Eurynome, Euphrosyne (die „Frohsinnige“), Thalia (die „Blühende“) und Aglaia (die „Strahlende“) mal fix die Themen Geschlechterrollen und Normen überstülpen zu müssen und instrumentalisiert sie.

Der Tod der drei Grazien ist damit endgültig eingetreten.

NACHTRAG ZUM VORTRAG

Wir dürfen getrost behaupten, dass die drei Grazien um einiges älter sind als Jesus Christus.

Ihre Herkunft reicht tief in den Mythos zurück – dorthin, wo Kunst, Religion und das Bedürfnis nach Schönheit noch eins waren.

Und irgendwie leben diese Grazien weiter. Vielleicht nicht mehr auf Leinwand oder Marmor, aber in uns selbst – in unserer Vorstellung von Anmut, in jedem Versuch, das Schöne festzuhalten, bevor es vergeht.

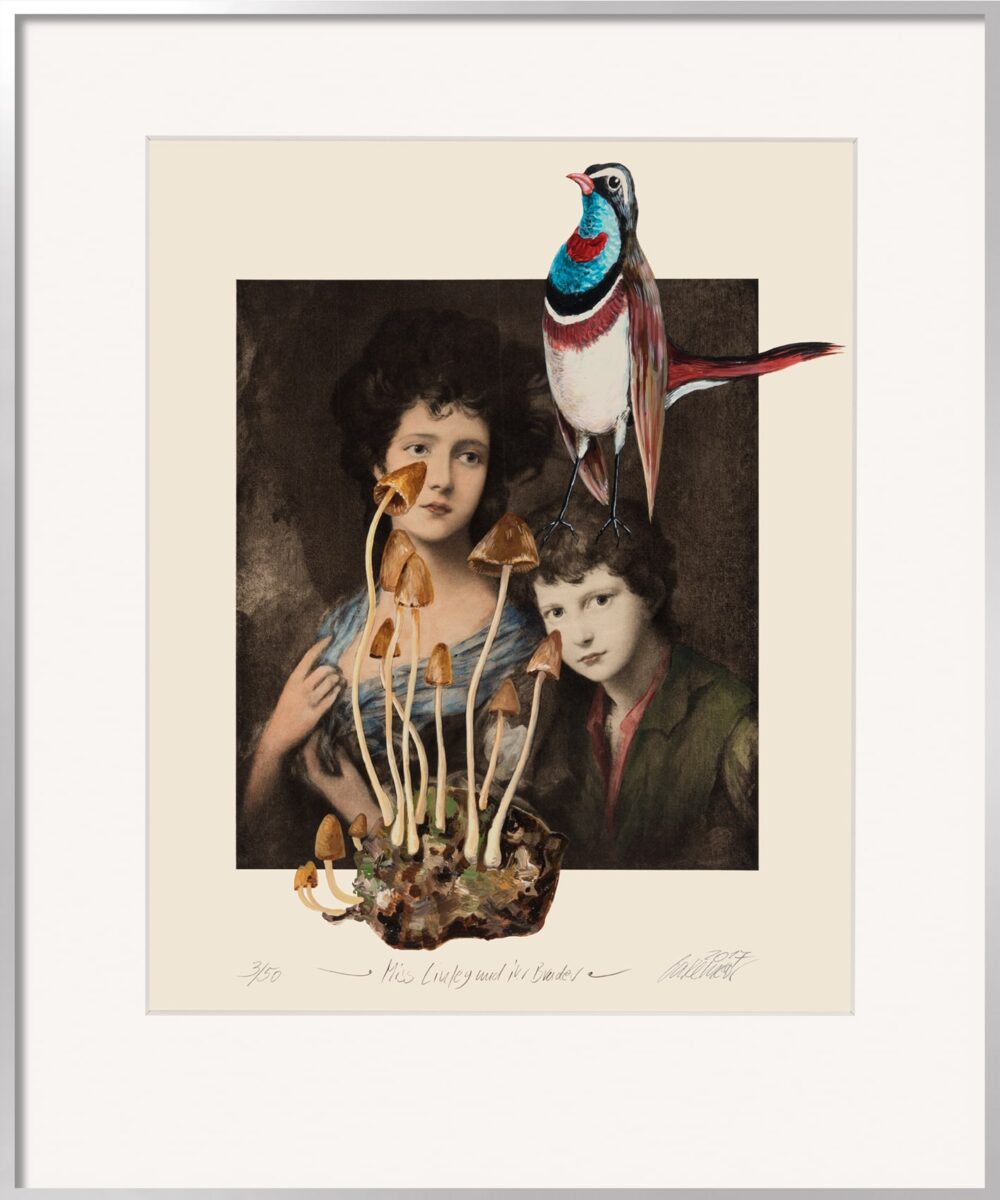

Ich, der Schreiber dieses Blogs, mit all meinen Behauptungen, Vermutungen und Erkenntnissen, bin selbstverständlich Teil dieser titelgebenden Branche. Auch ich habe mehreren meiner Werke den Namen „Die drei Grazien“ gegeben – gelegentlich waren es sogar vier. Dann hieß das Werk folgerichtig Vier Grazien.

Denn die Grazie selbst – im Lateinischen gratia – bedeutet Anmut, Lieblichkeit, Gunst. Sie steht letztlich für das, was in der Kunst wie im Leben zählt: eine Form des Schönen, die sich nicht festhalten lässt, aber immer wieder neu erfunden werden will.

Jetzt möchte ich jedoch zu einem Ende finden. Denn das Schöne ist – und bleibt – eine philosophische Frage.

Ja, Schönheit kann eine Inspiration für den Frieden sein. Außer – ja, außer sie wird falsch verstanden. Dann wird aus Anmut Eitelkeit, aus Harmonie Besitz, aus Grazie Macht. Und genau in diesem Moment, so scheint es, sterben die drei Grazien immer wieder von Neuem.

In unserer zeit wird der Begriff der drei Grazien für allerlei verwendet. Auch für drei Löcher in der Decke von Rebecca Horn.

Guten Morgen Frau Ingeborg Knaipp,

Ich entdecke erst heute Ihren Kommentar zu Gustave Courbets „Trois Baigneuses. Daher einige, kurze Anmerkungen des Praktikers:

Betrachtet man die mittlere Figur des Gemäldes, fällt die Größe ihres Kopfes auf. Ein erwachsener menschlicher Körper hat in der Regel ein Kopf-zu-Körper-Verhältnis von etwa 1:7 bis 1:9 – wobei 1:9 bereits eine sehr große Körpergröße impliziert. In Courbets Darstellung wirkt der Kopf im Verhältnis zum Körper möglicherweise etwas größer, was entweder eine bewusste stilistische Entscheidung oder eine Besonderheit der Perspektive sein könnte. Ich habe den Körper vermessen. Im Großen und Ganzen passt die Größe jedoch.

Die Delle im Unterleib der Figur mag auf einen unglücklich gesetzten Schatten zurückzuführen sein. Allerdings habe ich das Gemälde derzeit nur als Reproduktion vor mir, was eine abschließende Beurteilung erschwert.

Gustave Courbet wird von der Kunstwissenschaft als Vertreter des Realismus eingeordnet – eine Richtung, die sich von der naturalistischen Malerei unterscheidet. Während der Naturalismus eine nahezu wissenschaftliche Präzision anstrebt, betont der Realismus die ungeschönte, direkte Darstellung der Wirklichkeit. Courbet verzichtete auf idealisierende Darstellungen und setzte stattdessen auf eine kraftvolle, oft grobe Malweise.

Seine Technik beeinflusste später die Impressionisten, die ihn als Vorbild sahen. Dies lag nicht zuletzt an seinem expressiven, teils „lockeren“ Malstil. Auf „Trois Baigneuses“ lassen sich skizzenhafte Partien erkennen, die seinen pastosen, kräftigen Pinselstrich unterstreichen. Seine Malweise war bewusst roh und materialbetont, frei von akademischer Glätte.

Die Ablehnung akademischer Traditionen ermöglichte Courbet eine malerische Freiheit, die damals kontrovers diskutiert wurde – ähnlich wie heute Ihre Kritik an der scheinbaren Unausgewogenheit der Komposition. Doch gerade diese Freiheit macht sein Werk zu einem Meilenstein des Realismus.

Mit sonnigen Grüßen aus Leipzig

Thomas Gatzemeier

Die drei Grazien unterstützen Luna / Merkur / Venus. Und, Sol / Merkur / Venus. Sie sind Allegorien des Tages und der Nacht. Dazwischen liegen (Morgen und Abendröte) in einer Person. Sie sind jugendliche Gestalten und helfen auch nur Planeten die bis hin zur Sonne reichen. Bei den Elementen stellen sie die beiden Grenzplaneten dar. Solange es in der Jugendlichkeit bleibt, ist es im Prognostikum eher gut. Sind aber Saturn und Mars darin beteiligt fallen alle Prognostik schlecht aus. Die jugendlichen Planeten (Sonne und Mond gelten als Lichter) können am Tag-, am Nachthimmel und in der Morgen- und Abendröte dank der drei Grazien beobachtet werden.

Schade, daß Sie das Bild von Courbet nicht genauer betrachtet/interpretiert/ beschrieben haben. Aus sämtlichen Darstellungen dreier Grazien fällt dieses Gemälde als brutal, ungekonnt, zufällig, häßlich, unfertig heraus. Alles an diesem Bild ist unklar, die Anatomie der mittleren Frau kommt in der Natur wohl so nirgends vor, ihr Kopf ist zu groß, sie hat eine nicht erklärbare Delle am Unterleib, ihr rechter Fuß hat Courbet wohl nicht interessiert, ihre Figur (mit dem von Courbet so geliebten unförmigen – Jodmangel? – Hals) wirkt verwachsen, sie gleitet (denn sie sitzt nicht) von einer nicht genauer definierten Struktur (Felsen, Böschung?) ins Wasser, während die andere vom gleichen häßlichen, zu kurz geratenen und schnurrbärtigen Typ ihr in die Haare faßt. Von dieser sieht man nicht viel, außer eine von einem mutmaßlichen Kleidungsstück gebildete Masse und einen mit einem primitiven Pantoffel (in Österreich: Schlapfen) bekleideten Fuß. Auch bei der dritten hat Courbet sich mit der Natur nicht weiter aufgehalten: ihre linke Hand läuft in einem flossenhaften Gebilde aus, die rechte scheint verkrüppelt zu sein, die Füße verschwinden im Wasser oder hinter einer räumlich nicht verständlich angeordneten Vegetation.

Was ich nicht begreife: warum wird Courbet unter „Naturalismus“ oder „Realismus“ subsumiert? Waren diese krüppelhaften, hirsutischen Zwergfrauen sein Fetisch?