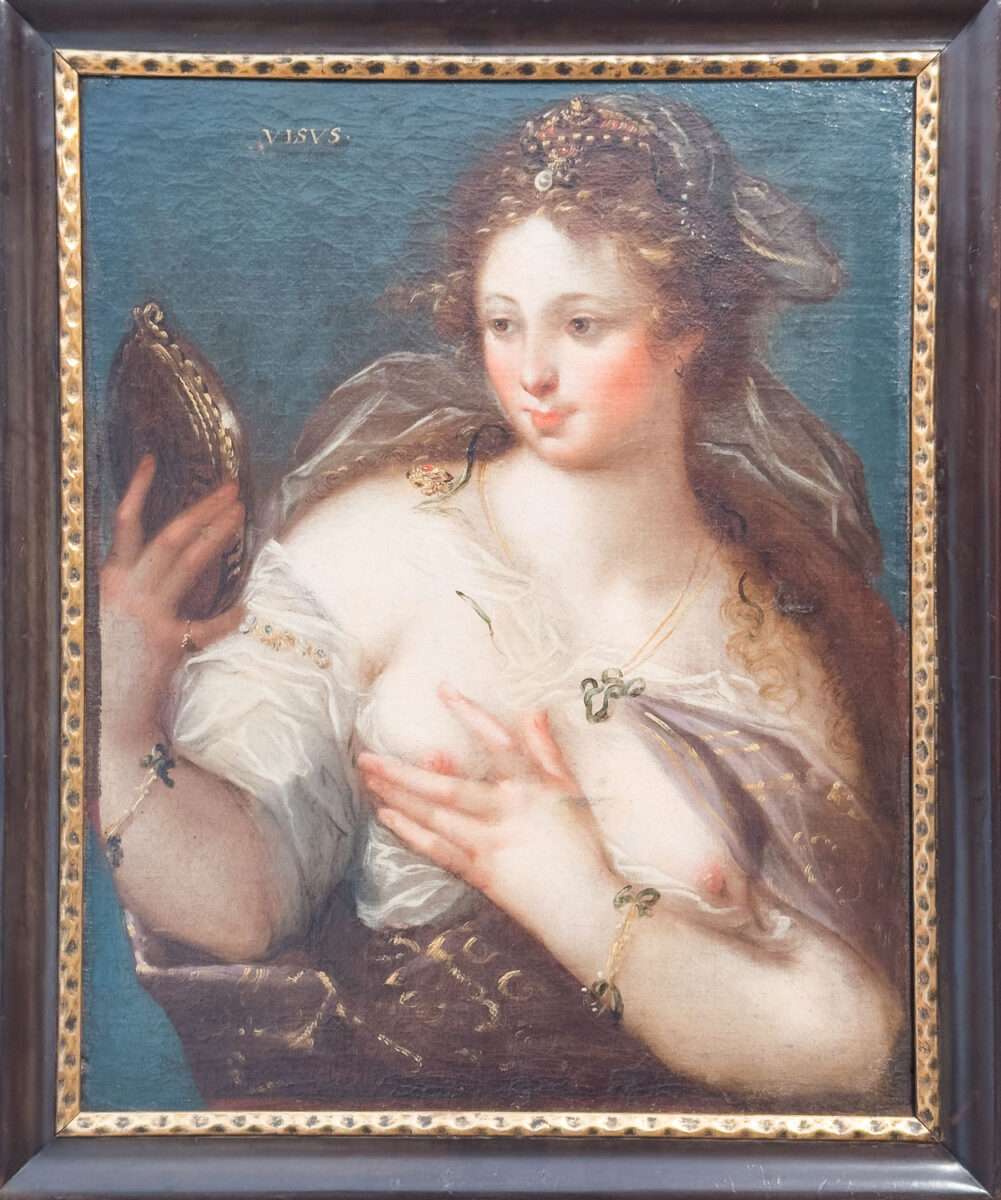

Hans Christoph Schürers „Visus“ – Sehen, Spiegel und Sinnlichkeit im Bann des männlichen Blicks

Wer das Bild Visus (lat. für „Sehen“) von Hans Christoph Schürer – welches ich in der Anhaltischen Gemäldegalerie Dessau entdeckte – betrachtet, blickt nicht nur in einen Spiegel der Kunstgeschichte – sondern auch mitten hinein in eine kunsttheoretische Debatte, die heute aktueller scheint denn je: die Frage nach dem sogenannten „männlichen Blick“.

Das Gemälde ist eine hochstilisierte Allegorie des Sehens aus dem späten Manierismus, entstanden um 1600 vermutlich im Umfeld des Prager Hofes Kaiser Rudolfs II., dessen Vorlieben für eine Mischung aus Wissenschaft, Erotik und Mysterium bekannt war.

Sinnlichkeit im Bann des männlichen Blicks – Ein Spiegelbild des Begehrens

Im Zentrum des Gemäldes steht eine junge, spärlich bekleidete Frau, die sich in einem runden Spiegel betrachtet und zugleich mit der Hand an ihre Brust greift. Es ist ein intimer Moment, scheinbar unbeobachtet – und doch werden wir als Betrachter zu Voyeuren. Die Frau blickt nicht zu uns, sondern in ihr eigenes Abbild. Dieses Wegsehen macht uns umso mehr zu Teilhabern einer Szene, die zwischen Selbsterkenntnis und Selbstbegehren, zwischen Mythos und Lust changiert.

Typisch für den manieristischen Stil sind nicht nur die raffinierte Komposition und die virtuose Ausführung, sondern auch die Verbindung von Allegorie und Erotik. Der Spiegel symbolisiert das Sehen, ja, die Erkenntnis – aber im selben Moment auch die Eitelkeit. In Schürers Version dominiert das Sinnliche klar über das Philosophische. Die erotische Spannung ist nicht Beiwerk, sondern Zentrum der Inszenierung.

ANZEIGE

ANZEIGE - ENDE

Varianten eines verführerischen Motivs – Hans Christoph Schürers „Visus“ – Sehen, Spiegel und Sinnlichkeit im Bann des männlichen Blicks

Von Visus sind mindestens drei Fassungen bekannt: eine äußerst fein gemalte Version auf Kupfer im Nationalmuseum Stockholm, eine auf Leinwand in der Anhaltischen Gemäldegalerie Dessau sowie eine mutmaßliche weitere Fassung in Bamberg, deren Existenz sich allerdings nicht eindeutig nachweisen lässt. Diese Varianten deuten auf eine hohe Beliebtheit des Motivs hin – vermutlich war es Teil eines vollständigen Zyklus der „Fünf Sinne“, wie er in der höfischen Kunst jener Zeit gern als Bildprogramm Verwendung fand.

Der männliche Blick – und der weibliche Selfie-Blick?

Was den unvoreingenommenen Betrachter als ästhetisch und kunstvoll – eventuell auch ein wenig süßlich – erscheint, wird in der Gegenwart zunehmend kritisch betrachtet. Ja abgelehnt. Der Begriff „male gaze“ – geprägt durch die feministische Kunsttheorie – beschreibt die Sichtweise, mit der insbesondere männliche Künstler weibliche Körper inszenierten: nicht als Subjekte, sondern als Objekte des Begehrens. Auch bei Schürer liegt dieser Blick nahe: Ein männlicher Künstler inszeniert eine Frau in einem Zustand intimer Selbstbetrachtung – erotisch, passiv, schön.

Doch lässt sich diese Lesart so einfach aufrechterhalten? Oder verschiebt sich das Verhältnis von Betrachtetem und Betrachtender heute grundlegend?

In den sozialen Medien zeigen sich viele Frauen selbst – oft explizit erotisch, bewusst in Szene gesetzt, mit Blicken, Posen und Gesten, die auf Wirkung zielen. Ist das ein Akt der Selbstermächtigung oder die Aneignung des männlichen Blicks im weiblichen digitalen Selbstporträt?

Steckt in derlei Selbstinszenierung womöglich etwas Ursprünglicheres? Etwas, das anthropologisch betrachtet zu unserem biologischen Paarungsverhalten gehört – zur gezielten Selbstdarstellung als (sexuell) attraktive Person? Wenn sich junge Frauen auf Instagram oder TikTok halbnackt vor dem Spiegel fotografieren, ist das dann nicht auch ein Spiel mit dem Sehen – mit Verführung, Auswahl, Begehren? Der Unterschied: Heute ist das Motiv nicht gemalt, sondern gepostet. Und nicht von einem Maler, sondern von der Frau selbst.

ANZEIGE

ANZEIGE - ENDE

Kunst, Lust und Ambivalenz

Schürers Visus bleibt ein faszinierendes Werk: elegant komponiert, sinnlich aufgeladen, von kunsthistorischer Tiefe. Es steht exemplarisch für eine Epoche, in der Erkenntnis, Allegorie und Erotik ein Spiel eingingen, das bewusst mit Ambivalenz arbeitete. Und es fordert uns heraus, unser eigenes Sehen zu reflektieren – damals wie heute: Was betrachten wir? Wer schaut – und warum?

Sinnlichkeit im Bann des männlichen Blicks zwischen Schönheit, Kritik und Widerspruch

Doch so sehr das Spiel mit Erotik, Spiegelung und Selbstbild fester Bestandteil der Kunstgeschichte ist – in der Gegenwart wird es zunehmend zum Gegenstand scharfer Kritik. Eine paradoxe, fast schon schizophrene Situation entsteht: Während sich in sozialen Medien tagtäglich Millionen junger Menschen selbst in erotischer Pose zeigen – teils bewusst hypersexualisiert, teils spielerisch –, geraten bildende Künstler unter Rechtfertigungsdruck, wenn sie die weibliche Schönheit darstellen. Besonders dann, wenn die Darstellung nicht von Frauen, sondern von Männern stammt.

Diese Entwicklung berührt einen heiklen Punkt im Spannungsfeld von Kunstfreiheit und gesellschaftlicher Sensibilität. Die Darstellung nackter oder erotischer Frauenkörper – einst Inbegriff künstlerischer Auseinandersetzung mit Ideal, Mythos und Menschlichkeit – wird heute nicht selten als Ausdruck eines übergriffigen „männlichen Blicks“ gebrandmarkt. Das ist legitim in einer offenen Debatte – doch nicht selten geschieht dies pauschalisierend, ohne differenzierende Kontextualisierung und lediglich in der Absicht einer Zensur.

Dabei ist Erotik ein universelles Motiv der Kunst – tief verankert in der menschlichen Kulturgeschichte. Evolutionspsychologische Studien, wie etwa die von David M. Buss (The Evolution of Desire, 1994), belegen, dass sexuelle Signale, visuelle Attraktivität und Selbstdarstellung kulturübergreifend zur menschlichen Kommunikation und Partnerwahl gehören.

Die Kunst spiegelt dieses Verhalten, verstärkt es, sublimiert es. Dass Künstler – gleich welchen Geschlechts – sich mit der Schönheit des Körpers auseinandersetzen, ist kein ideologischer Akt, sondern Ausdruck eines anthropologischen Grundbedürfnisses nach ästhetischer, emotionaler und körperlicher Resonanz.

ANZEIGE

ANZEIGE - ENDE

Zugleich betonen Kunsttheoretiker wie Camille Paglia (Sexual Personae, 1990), dass gerade die erotische Darstellung in der Kunst ein Ort des Spannungsverhältnisses zwischen Natur und Kultur ist – und dass sie oft mehr über Zivilisation und Kontrolle aussagt als über Begehren. Das künstlerische Spiel mit Erotik ist deshalb nicht platt-sexistisch, sondern komplex: Es hinterfragt Rollen, Bilder, Sehgewohnheiten – und erlaubt gerade durch die Verfremdung oder Überhöhung, eine tiefere Reflexion über das Menschliche.

Dass Künstler heute zunehmend angegriffen werden, wenn sie sich mit der Schönheit – besonders mit der erotischen – des weiblichen Körpers beschäftigen, widerspricht nicht nur der Freiheit der Kunst. Es stellt auch einen Bruch mit jahrtausendealter kultureller Praxis dar. Kunst darf – ja muss – mit Schönheit, Lust und Begehren arbeiten dürfen. Nicht als Rückgriff auf veraltete Rollenbilder, sondern als Einladung zur Auseinandersetzung mit dem, was uns als Menschen ausmacht. Alles andere wäre nicht nur kulturvergessen, sondern letztlich auch lebensfremd.

Sinnlichkeit im Bann des männlichen Blicks wird es immer geben, denn er ist in unserer Natur angelegt.