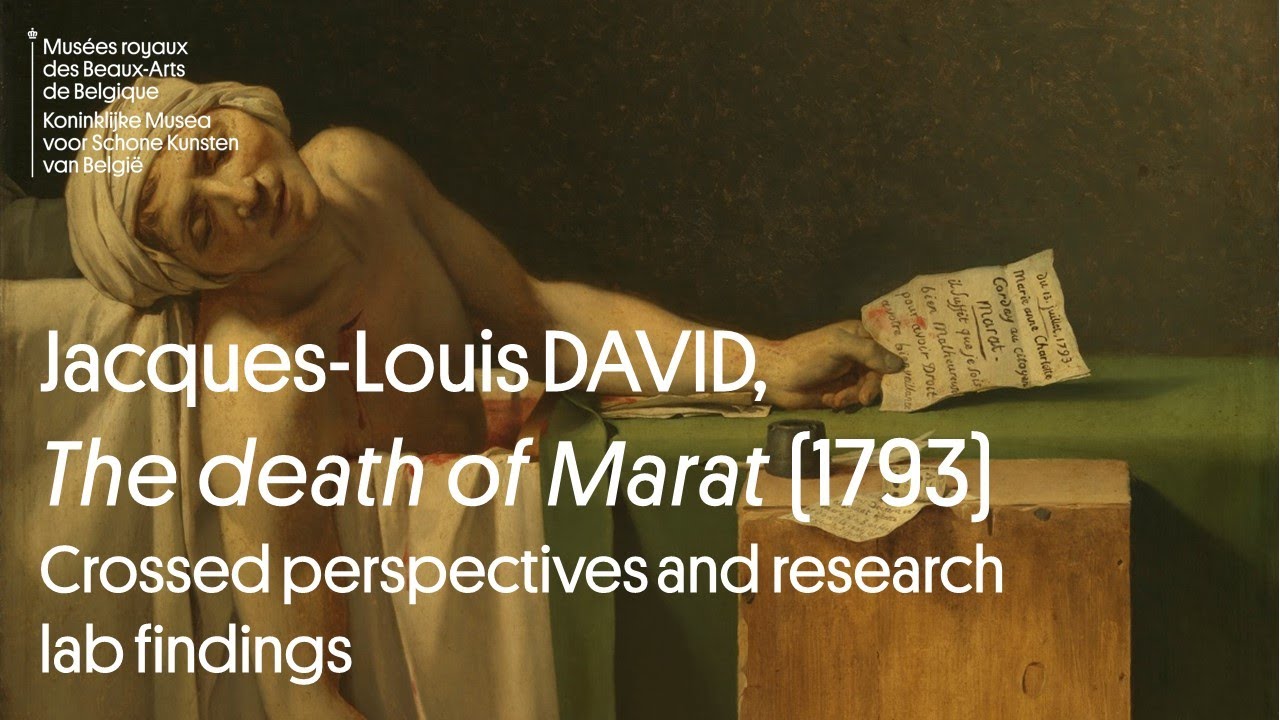

Der Tod des Marat – Adaptionen und Neuinterpretationen des Gemäldes von Jacques-Louis David

Ein ikonisches Gemälde der Französischen Revolution

Jacques-Louis Davids Gemälde Der Tod des Marat (1793) ist eines der bekanntesten Werke der Revolutionszeit.

Es zeigt den ermordeten Jakobinerführer Jean-Paul Marat in seiner Badewanne – heroisch inszeniert, mit dem Ausdruck eines Märtyrers. Marat, politisch radikal und publizistisch einflussreich, litt an einer Hautkrankheit und arbeitete oft im Wasser. Am 13. Juli 1793 tötete ihn die Girondistin Charlotte Corday in der Hoffnung, den Blutrausch der Revolution zu beenden.

David blendete Marats Mitverantwortung für die Gewalt jener Zeit aus – etwa seine indirekte Rolle bei den Septembermassakern von 1792 – und schuf ein idealisiertes Bild, das Marat als Opfer der Republik stilisiert und zum Symbol der Französischen Revolution machte.

Ein zeitgenössisches Gegenbild zu Davids Marat – Realismus statt Heroismus

Joseph Roques malte im selben Jahr seine Version von „Der Tod des Marat“ (Musée des Augustins, Toulouse). Sie zeigt eine ungeschönte, realistische Szene: Marats Kopf ist zurückgesackt, die Augen geöffnet, die Hand leer. Blut, Wunde und lebloser Körper werden direkt dargestellt – ohne politische Ikonisierung. Roques liefert eine dokumentarische Momentaufnahme statt heroischer Verklärung.

Jean-Joseph Weerts setzte hingegen auf Pathos und dramatische Effekte – typisch für akademische Historienmalerei, die nationale Mythen pflegte.

Der mexikanische Maler Santiago Rebull interpretiert das Motiv in La muerte de Marat mit einer aufrechten, selbstbewussten Corday. Diese Haltung könnte durch seine eigenen Erlebnisse geprägt sein: den Sturz Kaiser Maximilians I. von Mexiko und dessen gewaltsames Ende.

19. Jahrhundert – Davids Marat wird uminterpretiert – Charlotte Corday im Mittelpunkt

Paul-Jacques-Aimé Baudry rückt Charlotte Corday ins Zentrum seiner Komposition. Sie steht ruhig, vom Licht erfasst, während Marat im Halbschatten bleibt. Ohne Triumph oder Reue wird Corday hier zur mythischen Symbolfigur der Befreiung.

Jules-Carles Aviat übernimmt Baudrys Bildaufbau, wirkt jedoch unsicher in der Ausführung. Corday starrt den Betrachter mit großen Augen an, Marat ist nur skizziert. Das Werk mischt stilistische Elemente ohne klare Linie.

Moderne Deutungen und „Der Tod des Marat Adaptionen“ – vom Expressionismus bis zur Konzeptkunst

Edvard Munchs „Der Tod des Marat I“ (1907, Munch Museum Oslo) verwandelt den historischen Mord in ein persönliches Drama.

Ein nackter Mann – Munchs Alter Ego – liegt in blutroten Laken; am Fußende steht eine nackte Frau, unbewegt und mitleidlos: seine frühere Geliebte Tulla Larsen. Eros und Gewalt, Nähe und Bedrohung verschmelzen zu einer radikalen Thanatos-Darstellung.

Hiermit kommen wir in die Gegenwart und damit in das geltende Urheberrecht. Also verlinke ich Ihnen die vorgestellten Adaptionen zu Davids „Der Tod des Marat“ auf rechtssicheres Gebiet.

Der Tod des Marat Adaptionen in der Gegenwart

Vik Muniz (Marat [Sebastião]) ersetzt Pinsel und Farbe durch sorgfältig arrangierten Müll vom größten Abfallplatz Rio de Janeiros. Die Figur des Marat verkörpert Tião Santos, Leiter einer Müllsammler-Kooperative. Muniz verbindet klassische Ikonografie mit sozialkritischer Botschaft.

Gavin Turk (Death of Marat de Sade, 1999) inszeniert sich selbst in Marats Pose und verknüpft revolutionäre Symbolik mit der provokanten Figur des Marquis de Sade – ein Werk über Künstlerkult und Selbstinszenierung.

Robert Wilson (GAGA/MARAT, 2013) überträgt das Motiv ins Video-Tableau: Lady Gaga nimmt Marats Pose ein, minimale Bewegungen und wechselndes Licht schaffen ein performatives Kunstwerk, das Historie und Popkultur verbindet.

Ausstellung Royal Museums of Fine Arts of Belgium „Der Tod von Marat“ zeigte 2022 in einer Ausstellung zum Gemälde von Jacques Louis David zeitgenössische Interpretationen von Künstlern wie Picasso, Ai Weiwei, Gavin Turk, Jean-Luc Moerman, Jan Van Imschoot oder einem Werk von Rachel Labastie.

Video portrait of Lady Gaga, directed by Robert Wilson, and which premiered at the Louvre Museum in Paris in late 2013.

Horst Kistners „Grief“ – Marat trifft Samson und Delila

Horst Kistners inszenierte Fotografie Grief verwebt den Märtyrertod des Marat mit der biblischen Geschichte von Samson und Delila ist die aktuellste – Der Tod des Marat Adaptionen.

In der Bibel raubt Delila Samson im Schlaf seine ungeschnittenen Haare und damit seine übermenschliche Kraft.

In Kistners Werk richtet sich der Akt der Entmachtung nach innen: Die Frau im Bild schneidet sich selbst das Haar ab – Symbol für Schönheit, Vitalität und Sinnlichkeit. Die Szene wird zur Metapher für das moderne Dilemma zwischen Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Rollenerwartungen. Grief ist damit nicht nur kunsthistorische Referenz, sondern auch ein Kommentar zur Gegenwart.