Der laszive Blick in der Kunst

Der laszive Blick in der Kunst gehört zu einer von der Wissenschaft ignorierten Konstanten der Kunstgeschichte.

Er ist mehr als ein bloßer Ausdruck von Erotik – er ist ein Spiel mit Macht, Anziehung und Distanz. Aber scheinbar zu menschlich, um öffentlich wahrgenommen zu werden.

Frauenfiguren, die dem Betrachter mit halbgeschlossenen Lidern, leicht geneigtem Kopf und einer Mischung aus Hingabe und Selbstbewusstsein entgegensehen, verkörpern seit Jahrhunderten eine Doppelrolle: Sie sind zugleich Subjekt und Objekt des Begehrens, verführen und entziehen sich, laden ein und halten fern.

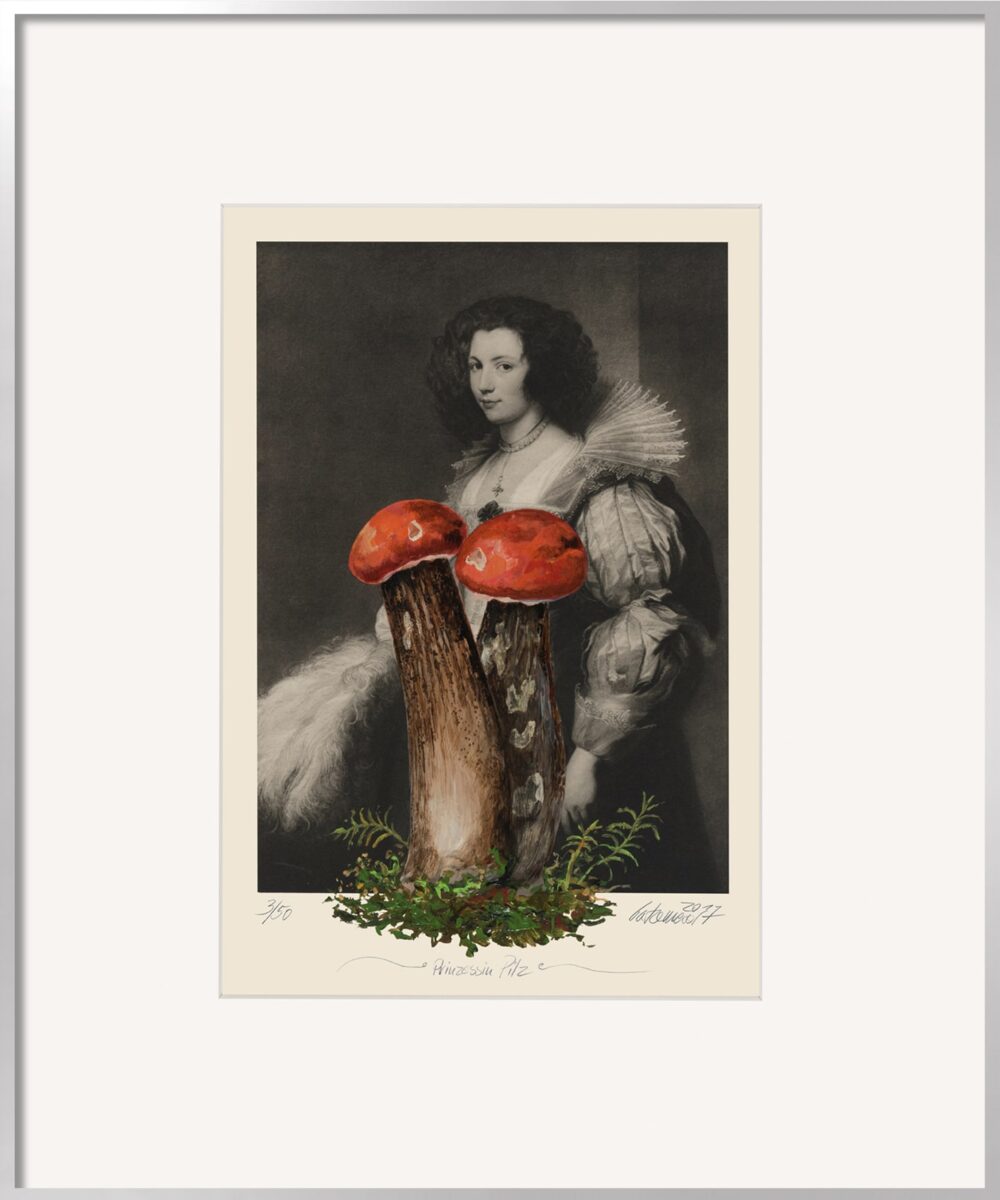

Hans Baldung Grien: Die ältere Tochter Lots und der laszive Blick in der Kunst

Das Fragment von Hans Baldung Grien (Kunsthalle Karlsruhe) zeigt eindrücklich, wie der laszive Blick bereits in der Renaissance codiert war. Die ältere Tochter Lots, halb entkleidet, richtet ihre Augen nicht voller Scham auf den Vater, sondern selbstbewusst auf den Betrachter.

Ihr Blick ist weder rein unschuldig noch eindeutig verführerisch, sondern changiert in einer Grauzone – ein Innehalten zwischen moralischer Ambivalenz und sexueller Selbstbehauptung.

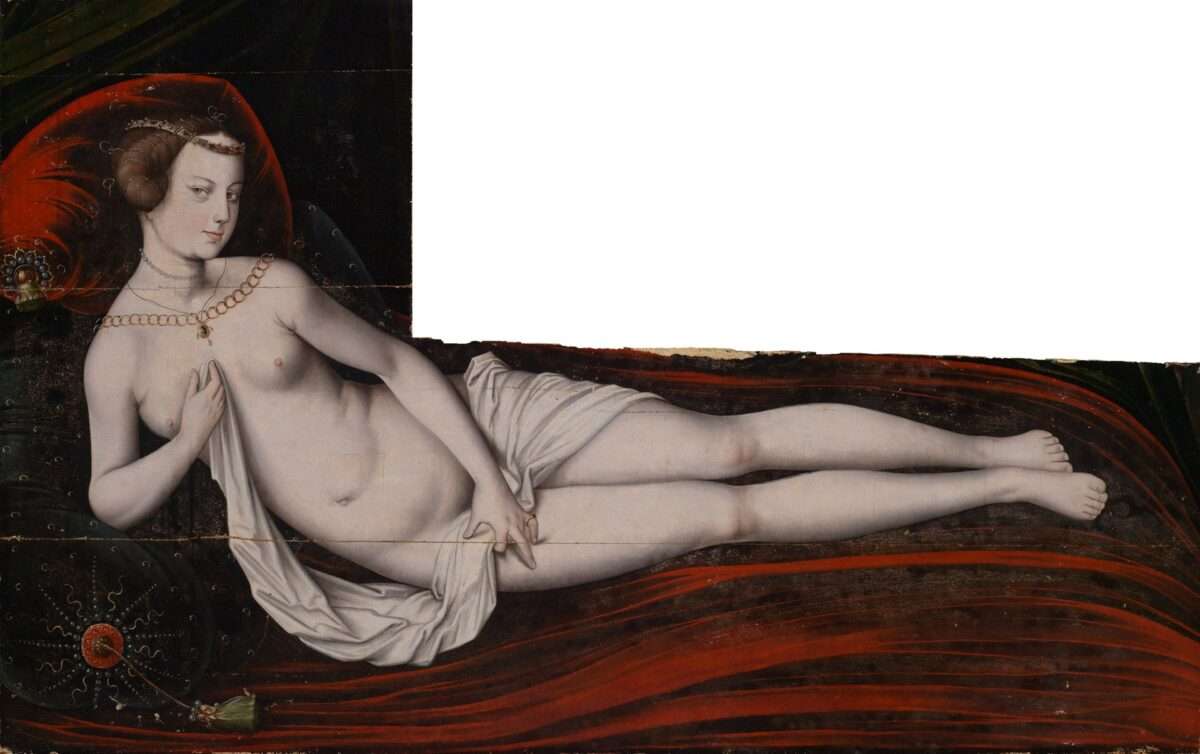

ANZEIGE FÜR AUSSERGEWÖHNLICHES | Wenn Sie schon klicken - dann bitte auf ein Bild.

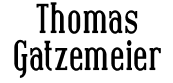

Lucas Cranach der Ältere: Quellnymphe am Brunnen

Bei Lucas Cranach (Museum der bildenden Künste Leipzig) begegnet uns die Quellnymphe von 1518, eine der bekanntesten Verführungsfiguren der deutschen Renaissance. Sie liegt hingestreckt, der Körper zur Schau gestellt, doch die Augen blicken direkt und zugleich distanziert auf den Betrachter. Cranach macht damit deutlich, dass Erotik in der Malerei nicht nur über Körperlichkeit, sondern vor allem über den Blick kommuniziert wird. Die Nymphe ist kein Opfer, sondern Regisseurin ihrer Verführung.

Beim genauen Betrachten der Werke Cranachs, welches ich seit einiger Zeit mit Vergnügen betreibe, wird mir die Vielschichtigkeit der Werke dieser Malerdynastie immer bewusster. Dieses reicht von der scheinbar widerwillig ausgeführten Auftragsarbeit des Wittenberger Reformationsaltars, über Lust und prunkvoll gestaltete Altäre und Kirchen – wie der in Augustusburg – bis zu den Quell- oder Brunnennymphen. Diese wurden zwar in Serie gemalt, scheinen aber sehr häufig von der Hand des Meisters zu sein.

Gustave Courbet: Mädchen an der Seine

Mit Gustave Courbet verschiebt sich der Kontext ins 19. Jahrhundert. Seine „Mädchen an der Seine“ (1857, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris) zeigen nicht mehr mythische Nymphen oder biblische Figuren, sondern junge Frauen aus der Gegenwart. Allein dies war schon eine Revolution.

Eine der jungen Damen liegt halb im Schatten, die Augen halb geschlossen, den Kopf lässig auf den Arm gestützt – ein Inbegriff des lasziven Blicks in der Kunst. Die im Vordergrund lagernde blickt den Betrachter aus halbgeschlossenen Augen halb verächtlich, aber doch lüstern an. Dieser Blick gleicht dem der Cranachschen Quellnymphe in Leipzig. Demnach behaupte ich – der laszive Blick ist ein Kontinuum der menschlichen Beziehungsaufnahme.

Bei Courbet ist der Blick nicht mehr Zeichen göttlicher Versuchung, sondern Ausdruck von Müßiggang, von weltlicher Sinnlichkeit und weiblicher Selbstverfügung. Damit bricht der Maler den Bann des „edlen“ lasziven Blicks und bringt ihn in die alltägliche, bürgerliche Welt? Oder ist es doch der gleiche wie vor Hunderten Jahren und in aller Ewigkeit und es wandelt sich lediglich der Kontext?

Otto Dix: Vanitas

Otto Dix radikalisiert 1932 in seinem Bild „Vanitas“ (Zeppelin Museum Friedrichshafen) die Ambivalenz des lasziven Blicks und des Memento Mori. Die nackte junge Frau wendet sich dem Betrachter mit einem breiten, fast hämischen Lächeln zu. Ihr Blick ist nicht nur lasziv, sondern provozierend-herausfordernd und beinahe spöttisch.

Hinter ihr erscheint das Gespenst des Alters, ein abgemagerter Körper, der die Vergänglichkeit des Schönen und Begehrenswerten vor Augen führt. Bedenke, dass du sterben wirst! Dix verwandelt den lasziven Blick in eine Waffe, die die Machtverhältnisse zwischen Betrachter und Betrachteter ironisch entlarvt. Eine Verhöhnung der unabwendbaren Vergänglichkeit.

Der laszive Blick in der Kunst ist so vielfältig wie die Kunst selbst – wenn der Betrachter und die Betrachterin einen offenen Blick hat und Vorurteile zu Hause lässt.

ANZEIGE FÜR AUSSERGEWÖHNLICHES | Wenn Sie schon klicken - dann bitte auf ein Bild.

Tamara de Lempicka: La chemise rose

Mit Tamara de Lempicka erreicht der laszive Blick eine neue Dimension und bleibt doch der gleiche. In „La chemise rose“ (um 1927) begegnet uns eine selbstbewusste Frau der Moderne: sinnlich, kühl, geometrisch stilisiert. Der Blick ist nicht unterwürfig, sondern herausfordernd, ein Statement weiblicher Autonomie. Hier verschmilzt der laszive Ausdruck mit Emanzipation – die Frau inszeniert sich selbst, nicht mehr hauptsächlich für den männlichen Blick, sondern auch als Ausdruck ihrer eigenen Freiheit. Wenn dies hier so geschrieben steht, muss es nicht für alle Ewigkeit Gültigkeit haben. Denn ich bin noch nicht am Ende meiner kleinen Forschung zum Thema „Der laszive Blick in der Kunst“. Mir fällt soeben eine Malerin ein. Artemisia Gentileschi (1593-1654). Aber dazu später.

Der laszive Blick in der Kunst Kontinuität und Wandel – Ein lasziver Blick durch die Jahrhunderte?

Von Baldung Grien über Cranach und Courbet bis zu Dix und Lempicka zeigt sich: Der laszive Blick ist kein zufälliges Detail, sondern eine kulturelle Konstante. Er verhandelt Geschlechterrollen, Machtfragen und Moralvorstellungen. Dabei verändert er seine Bedeutung: von biblischer Versuchung über mythologische Sinnbilder bis zur modernen Selbstinszenierung.

Und doch bleibt eine Frage offen: War der laszive Blick nicht schon immer auch ein Zeichen von weiblicher Selbstbestimmung? Schon bei Cranachs Quellnymphe oder bei Baldungs Tochter Lots deutet sich an, dass Frauenfiguren ihre Sexualität nicht nur als Projektionsfläche, sondern auch als Ausdruck eigener Macht nutzten. Tamara de Lempicka bringt dies schließlich unmissverständlich in die Sprache des 20. Jahrhunderts: Sinnlichkeit und Emanzipation gehören untrennbar zusammen. Und gibt es diesen Blick in der Kunst der Gegenwart?