Von Sofonisba bis Somy Samani – Künstlerinnen eignen sich ihr Selbstbild an

Die Kunstgeschichte erzählt meist die Geschichte der Männer: große Meister, ihre Werkstätten, ihre Schüler – und natürlich ihre Affären

Sofonisba Anguissola – eine, die sich selbst malt

Um 1532 in Cremona geboren, war Sofonisba Anguissola eine Ausnahmeerscheinung. Während Frauen kaum Zugang zu künstlerischer Ausbildung hatten, förderte ihr Vater ihr Talent – ganz im Sinne der humanistischen Bildungsideale. Ihre Selbstporträts wirken zurückhaltend: schlicht gekleidet, mit Malutensilien, konzentriert. Doch diese Zurückhaltung war Kalkül – allein die Tatsache, dass sie sich selbst malte, war ein stiller Aufstand. Mit jedem Pinselstrich sagte sie: Ich bin Subjekt, nicht Objekt.

Ihr Vater korrespondierte sogar mit Michelangelo, vermittelte Kontakte und Aufträge. Sogar Rubens kopierte eines ihrer Werke – man stelle sich vor, Baselitz würde heute im Städel ein Bild einer Kollegin kopieren. Damals wie heute zeigt sich: Frauen konnten sehr wohl malen – nur das Vorurteil stand im Weg.

Artemisia Gentileschi – Gewalt und Selbstermächtigung

Artemisia Gentileschi (1593–1653) musste sich doppelt behaupten: als Frau in einer Männerwelt und als Opfer einer Vergewaltigung durch Agostino Tassi, die sie öffentlich vor Gericht brachte. Ihre Antwort war die Malerei. In ihren Judith-Darstellungen führen Frauen nicht zögerlich, sondern entschlossen das Schwert.

Ihr Selbstporträt als Allegorie der Malerei ist ein Fanal: sie beansprucht die Verkörperung schöpferischer Kraft – etwas, das bis dahin Männern vorbehalten war. Und ist beispielhaft für unser Thema „Künstlerinnen eignen sich ihr Selbstbild an“.

Unterstützt vom Vater, fand sie Anerkennung unter Kollegen, wurde als erste Frau in die Florentiner Accademia aufgenommen und arbeitete für die Medici. Während Caravaggio Dramatik malte, ließ Artemisia ihre Heldinnen handeln. Sie gab biblischen Frauen Würde, Kraft und Selbstbestimmung – und schrieb sich damit in die Kunstgeschichte ein.

Fede Galizia – Eleganz und Professionalität

Fede Galizia (1574–1630), ebenfalls Tochter eines Malers, verband in ihrem Selbstbildnis Eleganz und künstlerisches Selbstbewusstsein. Feines Kleid und Malutensilien: Frau und Künstlerin. Sie wurde sogar von Rudolf II. gefördert. Nur wenige Werke sind erhalten, doch sie zeigen, dass auch Frauen in Mailand ihren Platz im Kunstmarkt fanden. Ihre Botschaft ist klar: nicht nur Objekt, sondern Produzentin.

Élisabeth Vigée Le Brun – Lächeln im Ancien Régime

Élisabeth Vigée Le Brun (1755–1842) brach im 18. Jahrhundert durch alle Barrieren. Offizielle Porträtistin Marie Antoinettes, international erfolgreich, veröffentlichte sie sogar Memoiren. Ihre Selbstporträts zeigen sie elegant, oft lächelnd, manchmal mit ihrer Tochter. Dieses sichtbare Lächeln war ein Affront gegen die Konvention – und zugleich Ausdruck von Selbstbewusstsein.

Sie reiste durch Europa, stellte aus, war finanziell unabhängig – eine Frau, die ihre Karriere in einer von Männern dominierten Welt selbst steuerte. In meinem Blogbeitrag Marie Louise Élisabeth Vigée-Lebrun Selbstbildnis der Malerin habe ich ihr faszinierendes Leben genauer beschrieben.

Berthe Morisot – Impressionismus ohne Kompromisse

Berthe Morisot (1841–1895) stand gleichberechtigt neben Monet, Degas und Renoir. Ihr Selbstporträt von 1885 zeigt sie ernst, konzentriert, ohne dekorative Pose. Sie beanspruchte den künstlerischen Blick, nicht den Platz als Objekt.

Sie war Schülerin von Camille Corot und mit Édouard Manet befreundet. Ihre Kollegen schätzten sie, ihre Werke wurden gesammelt – wenn auch nicht zu Preisen der Männer. Doch sie stellte regelmäßig bei den Impressionisten aus und konnte von ihrer Kunst leben. Morisot zeigt: Auch in der Moderne mussten Frauen kämpfen, aber sie waren Teil der Bewegung, nicht Außenseiterinnen.

Georgia O’Keeffe – Ikone der Moderne

Georgia O’Keeffe (1887–1986) definierte das Bild weiblicher Selbstbestimmung neu. Klassische Selbstporträts malte sie kaum – ihre Kunst sprach für sie. Monumentale Blumen, Knochen, Wüstenlandschaften: mythisch, eigenständig.

Eine Schlüsselfigur war Alfred Stieglitz, Fotograf und Galerist. Er entdeckte O’Keeffe, stellte sie 1916 in seiner „291 Gallery“ aus und machte sie berühmt. Stieglitz’ über 300 Fotografien prägten ihr Bild in der Öffentlichkeit – doch O’Keeffe nutzte sie klug. Sie blieb nicht Muse, sondern bestimmte ihren Mythos selbst.

Schon in den 1920ern war sie eine der bestbezahlten Künstlerinnen der USA. Sie stellte erfolgreich aus, Sammler zahlten hohe Preise. Nach Stieglitz’ Tod zog sie sich nach New Mexico zurück, malte Horizonte und Knochenlandschaften und verwandelte ihr Haus in Abiquiú in ein Refugium der Moderne.

Bis ins hohe Alter blieb sie unabhängig – fast erblindet malte sie mit Assistenten weiter. O’Keeffe kontrollierte ihr Bild konsequent: nicht Modell, sondern Ikone.

Frida Kahlo – das Ich als Bühne

Frida Kahlo (1907–1954) machte ihr Leben zur Kunst. Ihre zahllosen Selbstporträts – Die zwei Fridas, Selbstbildnis mit Dornenhalsband – erzählen von Schmerz, Krankheit, Leidenschaft und politischem Engagement. Ihr Körper wurde zur Bühne einer Ikonografie des Widerstands.

Eine prägende Rolle spielte ihre Ehe mit Diego Rivera. Er förderte sie, überschattete sie aber auch mit seiner Berühmtheit. Kahlo nutzte seine Aufmerksamkeit, um sich selbst zu positionieren. Sie stellte in Mexiko und den USA aus, wurde von André Breton bewundert – doch der Weltruhm kam erst nach ihrem Tod. Heute ist sie eine globale Ikone weiblicher Selbstbestimmung, politischer Widerständigkeit und kultureller Identität.

Ihr kompromissloser Blick sagt: Ich lasse mich nicht erklären – ich erkläre mich selbst.

Marina Abramović – Präsenz als Selbstporträt

Mit Marina Abramović (*1946) erreicht das Selbstporträt eine neue Dimension. Nicht mehr gemalt, sondern gelebt. In Performances wie The Artist is Present (2010) macht sie ihr bloßes Dasein zur Kunst. Ihr Körper, ihre Stimme, ihre Verletzlichkeit sind das Medium. Abramović zeigt, dass Selbstdarstellung Erfahrung ist – unmittelbar, riskant, unausweichlich.

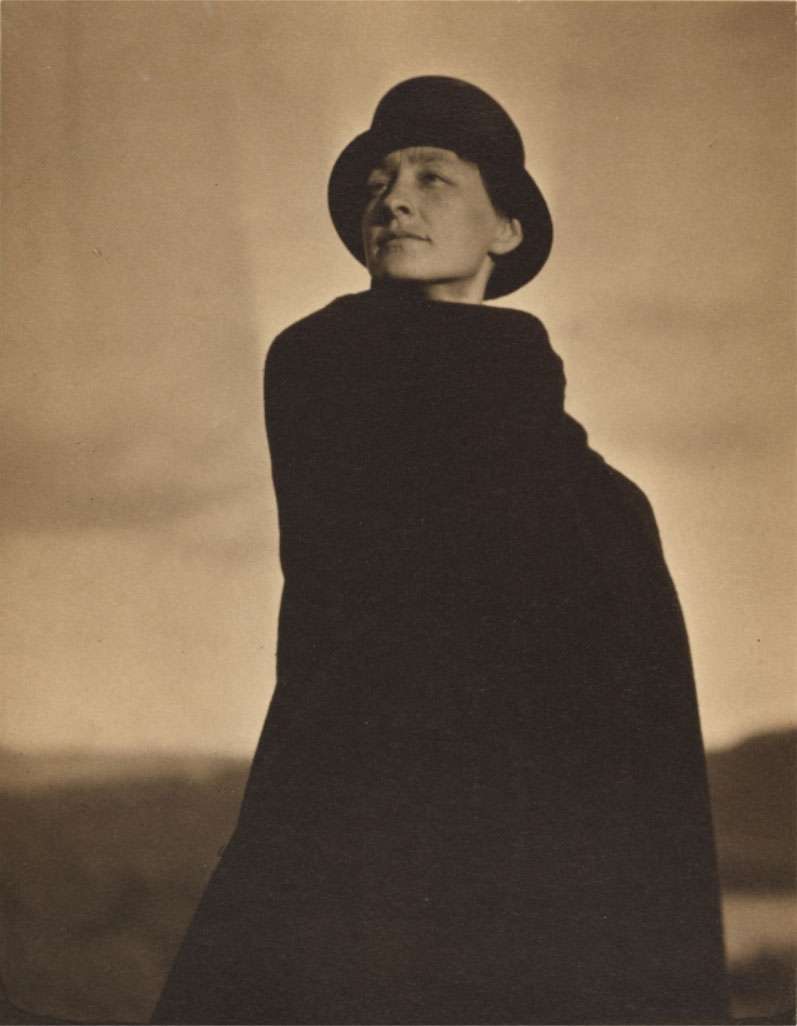

Somy Samani – Lady in Red | Künstlerinnen eignen sich ihr Selbstbild an

In diese Traditionslinie reiht sich die iranische Künstlerin Somy Samani mit ihrer Fotografie Lady in Red. Auf den ersten Blick wirkt die Aufnahme formal ruhig: eine junge Frau mit geschlossenen Augen, das Gesicht bleich, fast maskenhaft, umhüllt von einem roten Tuch. Doch die Ruhe täuscht.

Der Betrachter schwankt: sehen wir ein lebendiges Gesicht oder eine Totenmaske? Und dann ist da der kleine, rote Fisch am Dekolleté. In der iranischen Kultur symbolisiert er Leben, Glück, Neubeginn – hier wirkt er wie ein stiller Protest. Ein rotes Zeichen, das aus der Haut spricht, wo Worte verboten sind.

Lady in Red thematisiert die Situation der Frauen im Iran: Schönheit und Zwang, Würde und Unterdrückung, stille Kraft und drohende Erstarrung. Samani knüpft an Jahrhunderte weiblicher Selbstbehauptung an – doch ihre Mittel sind die der Gegenwart: Fotografie, Symbol, Ambivalenz.

Lesen Sie auch meinen Beitrag: Somy Somani FLUGUNFÄHIG

SOMY SAMANI – LADY IN RED | IM DETAIL UND MIT BESCHREIBUNG

Ein roter Faden durch die Jahrhunderte | Die selbstbestimmte Frau

Von Sofonisbas stiller Selbstvergewisserung über Artemisia Gentileschis kämpferische Heldinnen, von Vigée Le Bruns lächelndem Selbstbildnis bis zu Frida Kahlos kompromisslosem Ich-Bild – die Geschichte der Künstlerinnen ist die Geschichte der Selbstbehauptung. Jede Generation fand eigene Wege zwischen Anpassung und Aufbruch.